前回の【徹底検証】アコギピックアップ比較その1 ~まずはアコギピックアップについて知ろう~でマグネティックPU、ピエゾPU、デュアル・システム(&その他)の違いを見てきました。

今後は実際にそのPUの音を聴きながら、自分に合ったPU探しの旅に出てみたいと思います。

この記事は2013年8月に公開した記事に加筆・修正を加えたものです。

最初はL.R.Baggs マグネティックPU

今回取り上げるのはL.R.Baggs マグネティックPU。

マグネティックPUは取り付けがカンタンなので、手軽に導入できますよ。

L.R.Baggs創設者のLloyd R. Baggs。

彼は1976年~1983年、アメリカ西海岸で有名なギター製作家だったそうです。

そのギターに魅了されたのがJackson BrowneやRy Cooder、Janis Ian、Graham Nashなど。

そんな彼のギター制作の人気の秘訣は、科学的なアプローチを取った革新的なギターであるということでした。

ギターの振動、共鳴やダイナミクスに関する知識とノウハウをギター・アンプリフィケイションの技術・企画・製作に反映させ、彼の独創的ですばらしいサウンドの製品を現在も生み出し続けています。

検証時の環境

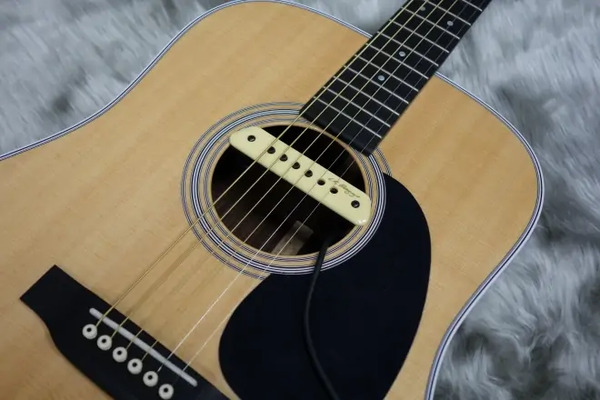

今回検証で使用するアコースティックギターはこちら。

「Martin D-28 Standardです。

ドレッドノートスタイルの、王道中の王道アコギ。

みんなの憧れの的です。

まずは実際に弾いて、マイクつきのレコーダーで録音してみました。

今回のマグネティックPU検証では

PU → DI → ミキサー → レコーダー

とラインで録音しています。

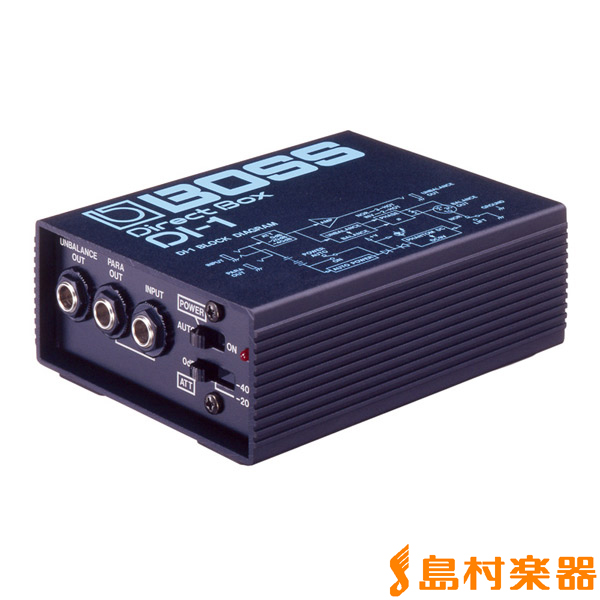

使用したDIはこちら。

ライブハウスやスタジオなどでもよく使用されている、定番DIですね。「なぜDIを使用するのか」に関しては、「インピーダンス」の話が必要ですので、今回は省略させていただきます。

※どうしても知りたい!という方は姉妹サイト「デジランド」が詳しく解説していますのでご覧くださいませ。

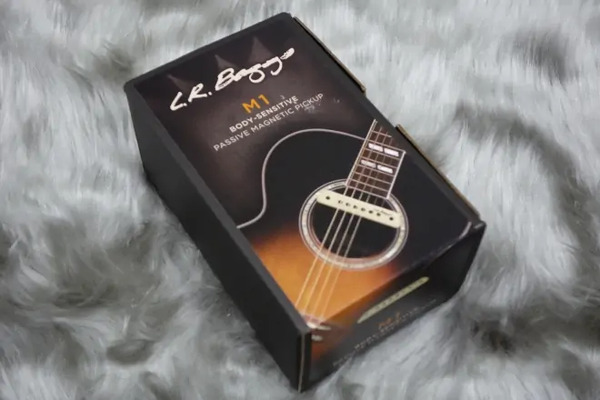

① M1 Passive

開封の儀と解説

まずはM1 Passiveです。

さっそく開けてみると…

中蓋にしっかりホールドされたピックアップが登場。

中蓋を取り除くと、内容物はPU本体と接続ケーブルが2本。

右側のケーブルはピックアップから直接外部入力に接続できるもの。

左側はジャックになっていて、エンドピンの穴に加工して取りつけることが出来ます。

PUを近くで見ると、ポールピース(ボビン)の高さがバラバラになっているのが分かります。

なぜそうなっているのでしょうか?

それは…

アコースティックギターの弦は3~6弦にブロンズ(銅)が巻かれているにが主流です(芯線はスチール、鉄です)。

銅は磁石に付かないことから、磁界を発生させることが出来ません。

磁石につく芯線(鉄)が銅で覆われていることにより、1、2弦のプレーン弦(鉄)に比べて出力が弱くなってしまいます。

それを補正するべく、ポールピースを上げているのです。

実際にギターに装着したところがこちら。

今回は①のケーブルを使用しています。

ピックアップ本体を両隅のネジで固定しています。

サウンドチェック

それでは音を聴いてみましょう。

なかなかクリアですね!

ナチュラルな響きが気持ちいいです。

中~高音域の成分がしっかり出ていますね。

パッシブという点で出力インピーダンスが高くなるため、多少のノイズが気になるのは仕方ないかもです。

ただし、それゆえに「生々しさ」を伝えてくれるPUです。

② M1 Active

開封の儀と解説

さぁ次は、M1のActive(電池入り)バージョンです。

プリアンプ内臓で、安定した出力が売りです。

箱の中身はM1 Passiveと大差はないですね。

おぉ!

Activeになると、ボリューム・コントロールノブが!

実際に装着してみました。

見た目はM1 Passiveと変わりませんが…

電池を装備している分、重量がちょっとだけ増してます。

サウンドチェック

それでは音を聴いてみましょう。

Passiveよりも中~低域が出てきてくれてベースラインの流れも聞こえやすくなっています。

Activeな事もあってノイズはほとんど気になりません!

やはり基本構造はM1 Passiveと同じなので、音の傾向としてもう少し低音が欲しいとは思います。

また、出力が若干低めに設定されているので、出力を稼ぐなら外部プリアンプの使用は不可欠ですね。

③ M80

開封の儀と解説

L.R.Baggs検証の最後を飾るのは「M80」です。

開けた瞬間からルックスの違いが明らかですね。

内容物はこれまでとほぼ変わらずです。

ボリューム・コントロールも装備。

Activeタイプですね。

…!?

Active/Passive切り替えスイッチ!?

そうなんです。

M80、用途によってアクティブとパッシブの切り替えが可能なモデルなのです!

そして左隅にはバッテリーチェッカーも装備です。

ギターに装着してみます。

あぁっ!

さっき電池を入れたばかりで電池が減っていないのは分かっているのに!

押したい!!!

…えいっ。

しっかり光りました(当然)。

サウンドチェック

まずはPassiveモードで鳴らしてみます。

同じPassiveでもM1 Passiveと比べてノイズが少ない!

さらに、高音域をある程度抑えて中~低域もしっかり前に出てきます。

バランスが良い感じですね。

それではActiveモードにしてみます。

深いですね。

音に味わいが増している、と言いますか…。

全体域がクリアでしっかり聴こえます。

ナチュラルさではやはりPassiveモードに軍配が上がりますが、ノイズ除去という点ではActiveの勝ち。

ライブならActive、レコーディングならPassiveといったところでしょうか。

そして沸いた疑問

ここまでL.R.BaggsのマグネティックPUを音と共にチェックしてきました。

レコーディングしていてビックリしたんですが、L.R.BaggsのPU、マグネティックなのにボディ・タッピングの音も拾うんです。

なぜだろう…?

輸入代理店のJESインターナショナルさんに聞いてみました。

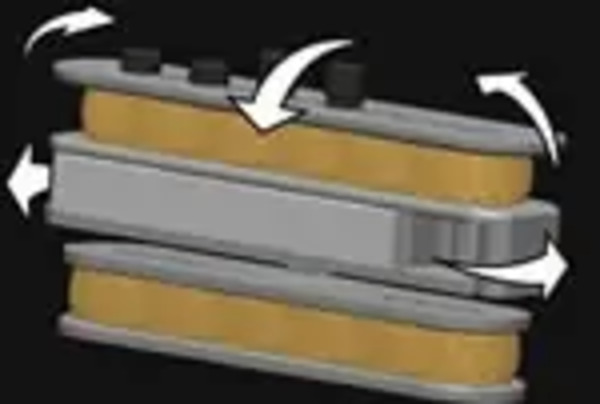

3Dボディセンサー&Triaxialダイナミックテクノロジー

M80に採用されている「3Dボディセンサー」、M1シリーズに採用されている「Triaxialダイナミックテクノロジー」。

どちらも似た構造なのですが、考え方が「なるほど〜」と感心させられる内容。

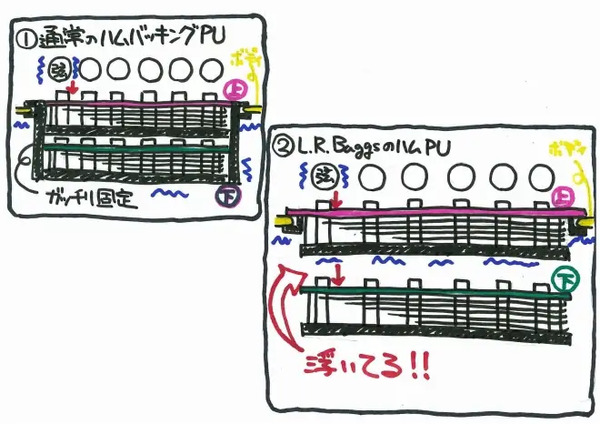

通常のハムバッキングPUの構造

図の①を見ていただくと分かりやすいと思います。

ハムバッキングPUというのは、カンタンに言うと前回解説した「マグネティックPUの構造」でのボビンとコイル、磁石の1セットのPUが縦に二個並んでいるものです。

一般的なPUは①のように上のPUと下のPUが固定されています。

弦~ボディが振動したら、一緒にピックアップ全体が振動します。

L.R.Baggsの構造

②をご覧くださいませ。

同じハムバッキング構造でも上のPUと下のPUが固定されていません!

そうすると、ボディが振動~上のPUも一緒に振動しても、下のPUは振動しません。

上のPUが弦のような役割を果たすわけです!

それを下のPUが拾って音に変えます。

これがM1シリーズに採用されている「Triaxialダイナミックテクノロジー」

こうやって、マグネティックPUながらボディ・タッピングの音を拾うんですね~。

スゴイ!