別室 野原のギター部屋Vol.3は、2016年12月9日に掲載した”1964年製のES-335と2015年製のES-335 その2″をお送りします。

ミーナ町田店別室 野原のギター部屋Vol.3は前回に引き続き1964年製のES-335と2015年製のES-335(2015 Gibson 1963 ES-335 Memphis Factory)を比較していきます。少々時間が空いてしまいましたので、まだ前回の記事をご覧になっていない方はあわせて別室 野原のギター部屋 Vol.2をご覧下さい。

今回は各部の細かい仕様と特徴について見ていこうと思いますが、拘り過ぎるとビスの一つにまで話が及んでしまいますので何か所かピックアップして比較していきます。

※ 真写は上が1964 Gibson ES-335TDC、下が2015 Gibson 1963 ES-335 Memphis Factoryとなります

“Gibson” Logo

1964年製、2015年製ともに当時の仕様に準じヘッドトップにはHeadstock Veneer(突き板)が貼られておりGibsonロゴとクラウンインレイが収められています。傷がつかないに越したことはありませんが、不意にヘッドの隅やエッジを何かにぶつけ塗装が剥離してしまった際にちゃんと木部が見えてくれるのが特徴です。レギュラーモデル(特定の年代の復刻ではないモデル)などは黒いプラスティック板をヘッドトップに貼りトップコートを吹いて仕上げているため、ぶつけても傷口は黒いままです。ロゴのアウトラインを見ますと1964年製は”G”の内側や”n”の右肩と跳ねがやや丸いなど多少の違いはございますが、トップコートの色味もあわせてよく再現されています。

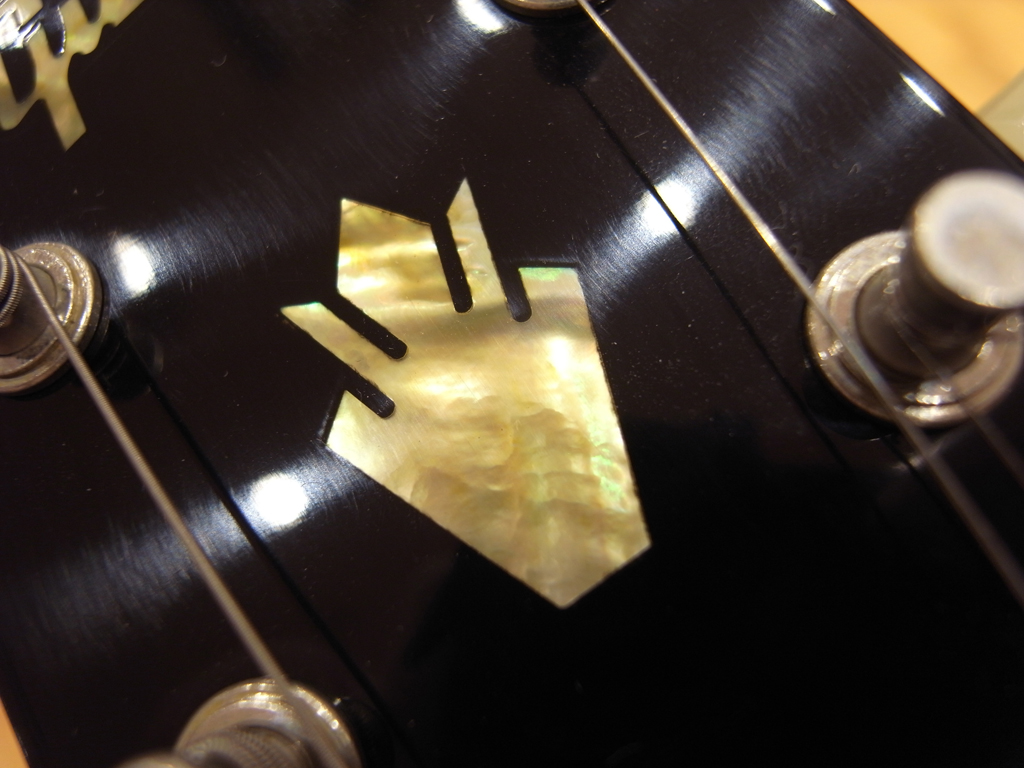

Crown Inlay

Gibsonロゴと同様に自然な色味で仕上げられています。1964年製はクラウンの突起の間にあるスリット(黒い隙間)が細く、一番外側の(背の低い)突起がやや低い位置に留まっています。このため見た目の印象が若干異なりますが、全体の大きさはほぼ一致しています。

話は少し逸れますが、これまでのヘッドトップの画像を見ますと1964年製に対して2015年製のヘッドトップがややくすんで見えます。これはVOS(Vintage Original Spec)フィニッシュという本物のヴィンテージギターのような風合いを再現したフィニッシュを施しているためなのですが、ここで少し塗装についてお話をさせて頂きたいと思います。ヴィンテージギターは現在のラッカーとは成分の異なるラッカーを使用しているため、汗などの水分が付着すると塗膜が反応し白く曇ります。最近のギターであれば汗自体が塗膜に付着し白く残っているため専用のクロスやポリッシュで拭き取ることができますが、ヴィンテージは前述の通り塗膜自体が反応を起こしてしまっているため基本的に拭き取る事はできません。こうした長年の演奏や保管状況により白く曇ってしまったヴィンテージギターの風合いを再現したフィニッシュがVOSフィニッシュというものになります。

Machine Head

ペグは1960年頃より採用されている2コブペグが再現されています。縦に一列刻印された”Gibson Deluxe”の文字列は1964年の途中で2列に変更されますので、Memphis Factory製の仕様も1963年頃に準じたものとなります。90年代のペグボタンは1コブのもので透明度も低いものでしたので最近のものは非常に雰囲気が良いです。ペグシャフトの長さの違いが興味深いところです。

Fingerboard & Iinlay

1964年製はブラジリアン・ローズウッド(ハカランダ)指板が採用されています。その木目や手触りからもファンが多い木材ですが、ローズウッド系の中では芯の強い明るい音がするように思います。1964年製、2015年製ともに指板のバインディングの厚みが薄く滑らかに仕上げられています。これらに対してレギュラーモデルはもう少し厚みがあり色味も赤みの強いものとなります。これはES-335のみならずレスポールなども同様で、ヒストリックコレクションとスタンダードでもそれぞれに見受けらる特徴となります。ポジションマークは1962年の中盤から採用された(スモール)ブロック・インレイで、1964年製の方は指板とインレイの間に隙間がありますが、これはインレイ(セルロイド)自体がシュリンク(縮む)したためと考えられます。

ここでネックについても触れたいと思います。1964年製、2015年製ともにフロントピックアップキャビティまでネック材が差し込まれたディープジョイントが採用されており、接着にはハイドグルー(膠/にかわ)が使われています。2015年製に埋め込まれたトラスロッドはヒストリック・トラスロッドと呼ばれるもので、ヴィンテージ同様のサイズ、形状を再現したものとなります。それまでは細いトラスロッドにビニール・チューブを被せて埋めていました。ギターのトーンにおいて重要なネックの中心部のアップデートですので、鳴りがよりヴィンテージに近くなった事は想像に難くないと思います。ネックグリップも1964年製に近く握り易いものとなっています。2000年頃はネックセンター部がやや平面なネックグリップでしたが、ヴィンテージ同様に丸く滑らかな形状をしています。1963年製のES-335をMemphis Factoryに持ち込み細部に渡りスキャニングした成果の一つだと考えます。

Horn

両者とも1958年の発売以来続いてきた丸みの帯びたホーン形状(通称ミッキーマウス・イヤー)から変更されたやや尖ったホーン形状となっています。この形状は1964年以降のイメージが強いですが1963年の後半には登場していたのかも知れません。

Pickups

この1964年製の個体にはフロントにP.A.F.(Patent Applied For)、リアにPatent Number pickup(#P.A.F.)が搭載されています。この二つのピックアップはベースプレート背面の水貼りデカールが異なるだけで、ショートマグネット仕様のP.A.F.と凡そ同じものになります。P.A.F.はそれ一つで楽器と表現をされる方がいらっしゃるほど奥の深いものですので詳しくは別の機会に綴ろうと思いますが、そのサウンドを一言で表現するのであれば「素直」です。物凄く素直でギターに忠実なピックアップですのでピッキングによる強弱やニュアンス、そのギターのキャラクターがそのままアンプから出てくるような感じがします。一方の2015年製にはそんな当時のピックアップを再現したニュー・メンフィス・ヒストリック・ピックアップ(MHSハムバッカー)が搭載されています。P.A.F.と同じAWG42エナメル・コイル・ワイヤーを使いそれぞれのボビンへの巻き数を揃えないアンマッチド・ターン構造を採用し、当時と同じ様にポッティング(蝋に浸す作業)をせずに仕上げています。巻き方も独自の手法を用いており、以前のものより反応と音抜けの良いものとなりました。ピッキングの強弱がより出るようになった分表現がし易くなった印象です。マグネットはフロント側がアルニコ3、リア側がアルニコ2となっています。

ピックアップカバーは1964年製、2015年製ともにニッケルめっきが施されており、他の金属パーツとも共通のものとなります。1964年製のカバーの方がややエッジが立っていますが、ニッケルめっきならではのくすみなど雰囲気良く再現されています。

ピックアップに触れたところで表からは見えないボリュームポット(可変抵抗器)のお話もさせて頂きます。2015年製のES-335には550kΩのカスタムCTS(Aカーブ)が搭載されています。ハムバッカーには500kΩが用いられることがほとんどですが、許容誤差で生じる500kΩ未満のポットを避けるために敢えて550kΩのポットを採用しています。さらに全ての個体の抵抗値を計り、抵抗値の個体差ごとにフロント・ピップアップ用、リア・ピックアップ用と使い分けています。こうしてそれぞれのピックアップに合ったものを使うことで、サウンドがこもり過ぎたりハイがきつくなり過ぎることを防いでいます。ヴィンテージのES-335も個体の数だけそれぞれにキャラクターがあり選ぶ楽しさもあるわけですが、Memphis Factoryが理想とする1963年のES-335を再現するという点においては非常に理に適った考え方だと思います。

Pickguard

表より黒/白/黒/白/黒の5プライ構造のピックガードで、2015年製はそれぞれの厚みのバラツキまで丁寧に再現しています。発売当初はES-335用のピックガードが無く、ES-175のピックガードを流用していたためブリッジ傍までピックガードがありましたが(通称ロング・ピックガード)、1960年の途中からはES-335用に作られた写真のピックガード(通称ショート・ピックガード)になります。写真では見えませんが1964年製のピックガードはリアピックアップのマウントリング(エスカッション)ネック側との間に5mm程の隙間があります。これは1958年の発売から存在する隙間で、ヴィンテージのES-335の特徴の一つでもあります。

Bridge & Tailpiece

1963年当時のブリッジ・サドルはブラスとナイロンが混在しており、Memphis Factory製のこのモデルにはナイロンが採用されています。ABR-1と呼ばれるブリッジ自体には弦が切れた際にサドルの脱落を防ぐワイヤー(リテーナー)が無く、一方の1964年製にはワイヤーがありますが、1962年頃から混在する期間を経てゆるやかに移行していったので、年代に準じた仕様とと言って差し支えないと思います。

テールピースは当時と同じアルミ製で、テールピースを支えるボルトの長さもヴィンテージと同じ長さのものを採用しています。

“CUSTOM MADE”Plaque

この1964年製は工場出荷時よりBigsbyが搭載されています。当時Bigsbyはオプションとして用意されていました。このブリッジの後方に見える”CUSTOM MADE”と彫り込まれたプレートは塗装工程前に取り付けられているテールピース・スタッドのアンカー(ボルトの受け)を隠すためのものとなります。表から黒/白/黒の積層構造のプラスティック製で、両脇の小さなブラス製の釘で固定されています。彫り込まれた字体とマークのデザインが秀逸で、非常に手の込んだものになっています。

Body thickness

レギュラーモデル(特定の年代の復刻ではないモデル)はヴィンテージのものと比べボディの厚みが1.5mm程厚く作られていますが、この2015年製は1963年のES-335を再現したモデルなのでヴィンテージ同様の厚みで作られています。以前はヒストリックコレクション(Nashville Factory)でさえも厚かったので、これだけを見ても近年のMemphis Factoryの並ならぬ拘りを知ることができます。僅か1.5mm程の違いですが明らかに抱えた感じも変わり、視界に入るギターのシルエットも1964年製とさほど変わらないように見えます。

Review

1964年製のES-335と2015年製の1963 ES-335 Memphis Factoryについて比較して参りましたが、いかがでしたでしょうか。前回お話しさせて頂いた通り「どんなに良い現行品をモディファイしてもヴィンテージとは異なる」という意見に対してはその通りだと思いますが、それを踏まえた上で比較しても最近のMemphis FactoryのES-335は良く出来ていると思います。「1964年製を弾いた後にストックの状態の2015年製を弾いても同じ様に演奏ができる(=嫌なストレスが無い)」この一言に尽きます。

この記事をご覧になった皆様も「いいね!」と思えるご自身だけの一本を見つけられてはいかがでしょうか。そんな一本を既に見つけられている方は、ぜひ色々なお話をお聞かせ下さい。

それでは今回はこの辺で。