皆さんこんにちは!

ギタセレ中の人です。

エフェクターがわからない…

はるか昔。

島村楽器に入社したての中の人。

それまでアン直(ギターをアンプに直接挿して音を出す方法)派だったのでエフェクターがそれぞれどんな音が出るか、全くわかりませんでした。

こりゃ困ったぞ…お客様にご案内できないぞ…。

その日から夜な夜なお店のエフェクターの音を出して勉強する日々が始まりました。

エフェクターを直列に10個以上つなげていたことも…(当時はインピーダンスのこともバッファーのこともトゥルーバイパスのことも全く知りませんでした)。

そして「ギタセレ」を作るようになった今。

初心者さんはきっと当時の私の気持ちの方が多いのではないか、と考えたのです。

- 歪みって言ってもなんか種類があるらしいじゃない?

- フランジャーとフェイザーの違いがわからん…

- コンプコンプって言うけど何それ?おいしいの?

- …

そんなみなさんのご要望にお応えして!

エフェクターについて解説していきます。

題して「【今さら聞けない】エフェクターの基礎知識編」です!

これを読めば自分が鳴らしたい音を鳴らすにはどんなエフェクターを買えばいいかわかるかも…?

※この記事は2014年2月に公開された記事を加筆・修正し更新したものです。

エフェクターの種類

エフェクターは用途によって大まかに分類できます。

ざっと見てみましょう。

| ① | 歪み系 | オーバードライブ ディストーション ファズ |

| ② | モジュレーション系 (揺らし系) | コーラス フランジャー フェイザー トレモロ/ビブラート |

| ③ | 空間系(残響系) | ディレイ リバーブ ルーパー |

| ④ | ダイナミクス系 | コンプレッサー リミッター マキシマイザー エキサイター/エンハンサー |

| ⑤ | フィルター系 | フィルター ワウ ゲート |

| ⑥ | アンプ系 | プリアンプ シミュレーター バッファーアンプ |

| ⑦ | ハーモニー系 | オクターバー ピッチシフター/ハーモナイザー |

| ⑧ | ボリューム系 | イコライザー ブースター ボリュームペダル |

| ⑨ | 回路系 | スイッチャー ラインセレクター ジャンクションボックス DI パワーサプライ |

| ⑩ | シンセ系 | ギターシンセサイザー ベースシンセサイザー |

| ⑪ | マルチエフェクター | ラックマルチ ペダルマルチ |

これは多い…。

何が何だかサッパリ…となりませんか?

各ジャンルがどんなエフェクターなのか、見ていきましょう。

①歪み系

歪み系、と一言で言っても種類は様々。

大きく分けると3種類でしょうか。

オーバードライブ

マイルドなサウンドが特徴の歪みエフェクター。

真空管アンプをドライブさせたような音です。

最近ではブースターとしての使用法もメジャーになっています。

ディストーション

オーバードライブよりも過激に歪ませることのできるエフェクター。

80年代以降、ハードロック人気の高まりと共に急激に盛り上がってきて、近年ではより過激なサウンドを生み出せるものも販売されています。

ファズ

歴史をたどれば一番古い歪みエフェクターでもあるファズは、現在では様々な種類が発売されています。

元々は「アンプをさらにドライブさせるため」に作られたもので、倍音成分が多く「濁った」「つぶれた」という形容詞が似合うサウンド。

モデルによっては音とは呼べなくなるような過激なサウンドを出すものもあります。

②モジュレーション系(揺らし系)

「モジュレーション」とは「高周波持続電流の振幅・周波数・位相などを信号で変化させること」です。

要は、音を「揺らす」事を目的としたエフェクターたちです。

なので「揺らし系」とも表現されます。

コーラス

モジュレーションの代表的なエフェクターです。

入力された音を二つに分けて、片方を少しだけ遅らせながら音程を揺らし、もう一方の原音とミックスして出力することで、独特な音のアンサンブル効果が得られます。

フランジャー

実はコーラスと兄弟的な関係にあるフランジャー。

「音を遅らせる」という点でBBD素子を使用して作られたエフェクターです。

ジェットサウンドと呼ばれるうねりを生み出せます。

フェイザー

フェイザーとフランジャーを混同されている方も多いかと思います。

フランジャーが登場するまではフェイザーがその役割を担っていたとも言われており、効果も少し似ています。

しかしフェイザーはロータリースピーカーの代用品として誕生した、「位相(フェイズ)をずらす」機器なので、基本的にフランジャーとはかかり方が違うのです。

トレモロ

トレモロ。

ストラトタイプのギターのブリッジに付いているアームはトレモロ・アーム。

じゃあ、「音程を上下させるもの?」と思いがちですが、厳密には

トレモロ:同じ音を断続的に発すること

なのです。

ということは、ギターに付いているトレモロ・アームは、本来の意味での「トレモロ」とは違うわけですね。

③空間系(残響系)

空間系は、呼んで字のごとく「音に空間的な広がりを加える」ためのエフェクターです。

「空間」を例えるなら、お風呂の中やトンネルの中で声が反射するあんな感じや、山でよくやる(今はみんなやらないかな?)、「ヤッホー」 「ヤッホー」 「ヤッホー」…といった音の反復など、広がりを感じること。

ちなみに、さきほどのモジュレーション系も人によっては「空間系」と認識している事も稀にあります。

確かにコーラスなんかは空間が広がるように感じますが、厳密に言えば、仕組みの違いもあるので区別します。

ディレイ

まず空間系の中でも、ギタリストにとって一番使用頻度の高いのがディレイでしょう。

ディレイには「アナログ・ディレイ」、「デジタル・ディレイ」があります。

細かい違いについてはいずれ特集しようと思いますが、どちらも「音を遅らせて出す」というもの。

さきほど記述したような山びこ効果を得るためのエフェクターです。

リバーブ

ディレイが山びこ効果なら、リバーブはお風呂の反響のような現象。

一口にリバーブと言っても「プレート」、「スプリング」、「ルーム」、「ホール」、今では「スタジアム」などと種類は様々。

近年では「シマー」という種類が登場しています。

どういったリバーブ効果を狙うかによって選ぶ機種を定める事が多いですね。

※エコー

ここで、「エコーは?」と思った方も多いのでは?

そう。カラオケ・ボックスに行くと「エコー深めで」なんてリクエストしたりしますよね。

エコーというのはディレイの中の一つというのが一般的な解釈です。

詳しくは姉妹サイトのDigilandで解説していますので、参考にしてみてください。

ルーパー

空間系(残響系)に分類するかどうか迷ったのですが、ディレイと同様の構造ということで、こちらに入れておきます。

デジタル・ディレイは、DSP(Digital Signal Processor)を使用した演算処理で、メモリに記憶したデータを繰り返し再生させます。

ルーパーも同様の処理を行い、フレーズをループさせて曲を構成していくのです。

④ダイナミクス系

「ダイナミクス」は音楽界では「強弱法」や「音力法」と訳されます。

音の強弱に関係するエフェクターということですね。

実際にどういったものなのか、見て行きましょう。

コンプレッサー

「初心者にとってこれほど分かりにくいエフェクターは無いんじゃないか」というものですね。

そう、効果が分かりにくいのです。

でも実際には必要不可欠なものとして存在しています。

そもそもコンプレッサーとは「音を圧縮する」もの。

たとえばギターを特定のコードを押さえて「①、②、③、④」とピッキングしてみてください。

それぞれの音量にバラつきはありませんでしたか?

最大音量を10としたとき、それぞれのピッキングの強さが①:4、②:5、③:9、④:3という値だった場合、③の音量9を5まで落とせば、それぞれの強さの差は大きくても2なので、バラつきを感じません。

気持ちいいカッティングが出来ますよね。

更にこの抑えた状態で全体を5上げて①:9、②:10、③:10、④:8となれば小さい音も聞こえるようになる。

コンプでサスティンを伸ばす事が出来るのはこういう理屈です。

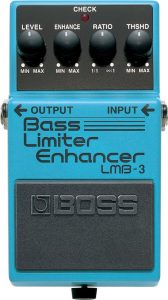

リミッター

リミッターは、簡単に言ってしまえば「コンプの激しい版」です。

コンプの場合は音を検知してから緩やかに抑えることもできれば、ガッツリ抑え込んでしまうこともできますが、そのガッツリ抑えこんだ極限の状態をリミッターと呼びます(少々強引な説明ですが、分かりやすさ重視で)。

なので、リミット(限界)をつくってしまうエフェクター、「リミッター」なわけです。

※ギター用のリミッターはレアです。

画像はベース用です。

マキシマイザー

マキシマイザーもコンプレッサー回路の応用エフェクターです。

リミッターが「音を抑えこむ」エフェクターなら、マキシマイザーは逆に「小さい音を大きくする」エフェクターなのです。

なので、ブースター的な捉え方も出来るかもしれません。

※マキシマイザーはそれ自体がレアです。

島村楽器で取り扱いのあるマキシマイザーは見つけられませんでした…。

エキサイター/エンハンサー

エキサイターというエフェクターは中々耳にする機会が少ないかもしれません。

それ自体はAPHEXが1970年代に初めて世に出した「オーラル・エキサイター」が元祖だといわれていますが、レコーディング現場では今や必要不可欠なエフェクターになっています。

効果は、簡単に言うと「原音に倍音成分を付加して音を煌びやかにする」というもの。

音自体にパンチが加わって、前に出てくるような印象です。

エキサイターは原音に高域成分を乗せるようなイメージですが、エンハンサーはもっと幅広い帯域を乗せるイメージです。

効果は似ているので、一括りで語られることも多いです。

⑤フィルター系

「フィルター」といえば思い出すのがコーヒーやエアコン。

そうです、要はそれです。

余分なものを「濾す・ろ過する」エフェクターこそがフィルター系のエフェクターなのです。

フィルター

これこそフィルター系の中でも真のフィルター!(←そんなに大げさなものではない)

音の帯域の中でどの帯域を通過させるか(どの帯域を削るか)を選択できるエフェクターです。

高音域だけを通過させるのが「ハイパス・フィルター」、低音域だけを通過させるのが「ローパス・フィルター」で、通過させない帯域を削ることをカットオフと言います。

(上下共にカットオフするものを「バンドパス・フィルター」と言います)

レゾナンスというのは通過させた(残した)帯域を強調して特徴的なサウンドにするためのパラメーターです。

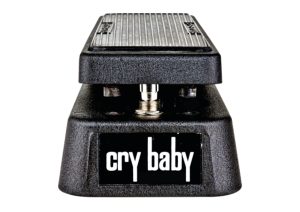

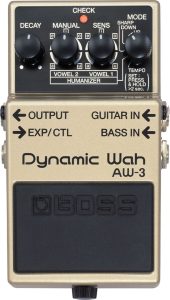

ワウ

フィルター効果を応用したエフェクターの代表格こそ、ワウです。

Wah-Wahというエフェクト効果はそのサウンドから来ており、文字通り音が「ワウ・ワウ」となります。

フィルターをかける帯域をペダルで連続的に変化させることでその効果を生み出します。

足元でエフェクトのかかり具合を調整する「ペダルワウ」とツマミの設定により自動的にエフェクトのかかり具合を調整してくれる「オートワウ」があります。

ゲート

ゲートを英語表記にすると“gate”。

すなわち、ゲートとは音の「門」ということです。

「一定の音量以下の音を、門を閉じてカットする」というもの。

ノイズをカットする「ノイズ・ゲート」としてのエフェクターが一般的です。

⑥アンプ系

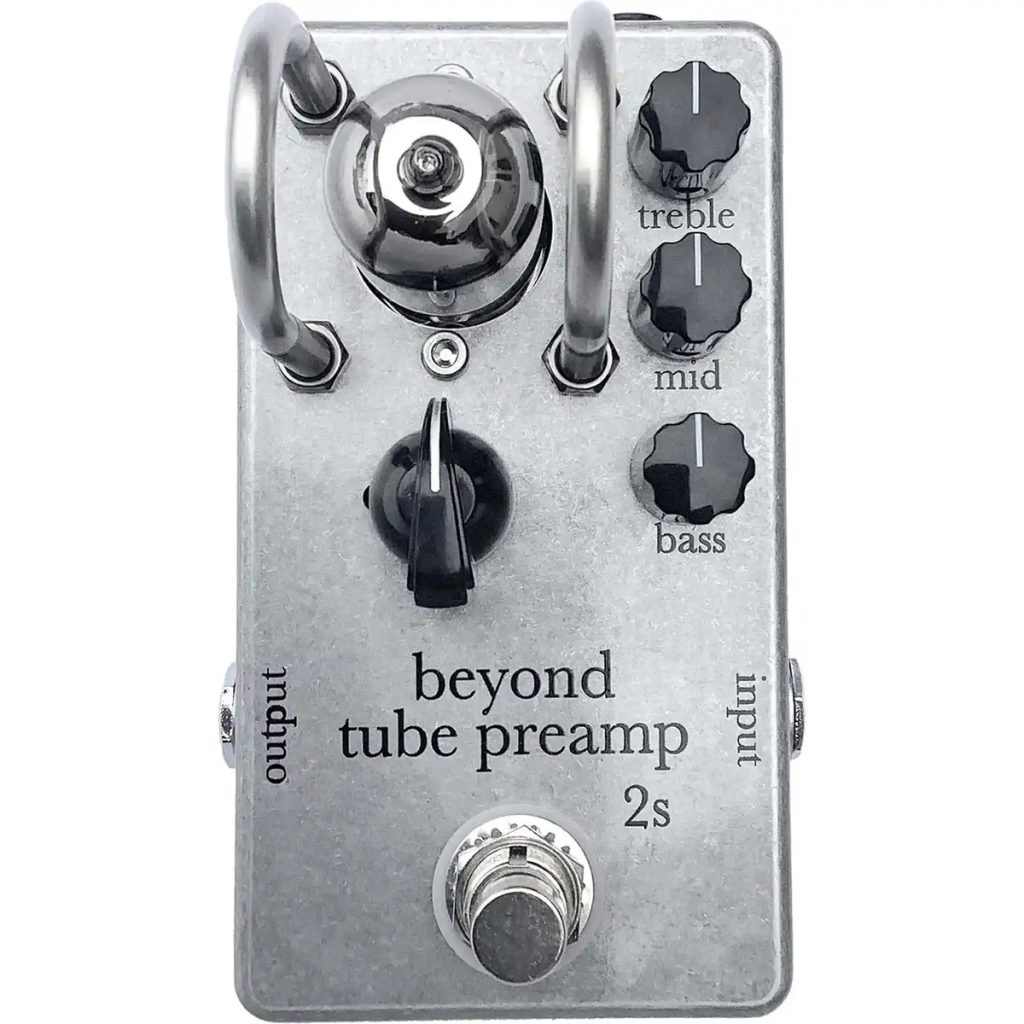

プリアンプ

スタジオにあるMarshallの二段積みギターアンプを思い浮かべてください。

二段積み。

何が二段なのでしょう。

それは上段の「アンプヘッド」と下段の「キャビネット」。

下段にあるキャビネットはスピーカーユニットが入った箱です。

音を「出す」ためのもの。

アンプヘッドの中には「パワーアンプ」が入っています。

パワーアンプは音の信号を増幅するものです。

ヘッドの中にはもう一つの回路、「プリアンプ」(Pre Amp)が入っています。

「アンプの前」という意味ですね。

プリアンプの役割は音を作るということ。

作った音をパワーアンプで増幅させてスピーカーで鳴らすのです。

極端な言い方をすれば、Marshallのアンプヘッドのツマミたちがプリアンプだと言えるかもしれません。

そのプリアンプのみアンプヘッドから抜き出したものです。

シミュレーター

「アンプ・シミュレーター」と言ったほうが分かりやすいかもしれません。

要は、擬似的にそのサウンドを作るエフェクター(アンプ)です。

他にもディレイなどのエフェクトのシミュレーターもラインナップされています。

シミュレーターが一台あればほとんどの曲に対応できるので、便利ですよね。

バッファー・アンプ

最近では自分でボードシステムを構築するギタリストも多くなり、耳にする機会が多くなった「バッファー」。

バッファーについて知るためにはインピーダンスをについても知らなければいけません。

詳しくは姉妹サイトのDigilandで知ることが出来ますので、ここではザックリご説明します。

バッファー(Buffer)というのは「緩衝装置」という意味。

ギターがピックアップで拾った信号は微弱で、抵抗値(インピーダンス)と言うものが高い(ハイ・インピーダンス)ので、ノイズにすこぶる弱いです(例外もあります)。

そのノイズに弱い信号を、ノイズに強い「ロー・インピーダンス」すなわち抵抗値が低い状態にしてくれるものが、バッファー・アンプです。

⑦ハーモニー系

ハーモニー、すなわち和声ですね。

原音だけでなく、音階の違う音を発することの出来るエフェクターがハーモニー系と呼べます。

オクターバー

オクターバーは、回路でギターの信号を一度歪ませて波形の半分を加工する…というもの。

原音に対して1オクターブ下、もしくは2オクターブ下の音を追加して、厚みを出すことの出来るエフェクターです。

ピッチシフター/ハーモナイザー

オクターバーがオクターブ下の音を追加するのに対して、ピッチシフターは原音を好きな音程にずらして使えます。

基本的にはコーラス・エフェクターを応用した構造で、なんと75年にEventideがH910というハーモナイザーを発売しています。

(ピッチをシフトさせて原音とともに和音を構成するエフェクターをハーモナイザーと呼ぶことも多いので、ピッチシフター≒ハーモナイザーと言えます)

アナログ・コーラス登場の年にはすでにハーモナイザーが生まれていたんですね。

⑧ボリューム系

ボリューム自体を変化させるようなエフェクターがボリューム系と呼べるでしょう。

④のダイナミクス系も基本的にはボリュームを変化させるものですが、コンプやリミッターなどよりも簡易的で分かりやすいものは「ボリューム系」と分類したいと思います。

イコライザー

イコライザーは、音の周波数帯ごとに音量をUP/DOWNさせることの出来るエフェクター。

多くのギターアンプにも“TREBLE”、“MIDDLE”、“BASS”と3帯域をコントロールできるイコライザーが搭載されていますが(パラメトリック・イコライザーといいます)、「グラフィック・イコライザー」というものは更に細かく周波数帯域をコントロール可能。

イコライザーはフィルターとも呼べるのですが、特定帯域をブースト、カットしてブースターとして使用する事も多いのでボリューム系に分類しました。

ブースター

ブースターは音をブースト(押し上げる、持ち上げる)するエフェクター。

ファズがアンプをドライブさせるために作られたということで、ファズ自体が元々ブースターであったとも言えます(かなり強引な解釈かもしれません)。

VOXのAC30の高域を補正するために作られたJMIのRange Masterのようなブースターもあり、Brian Mayはその組み合わせであのサウンドを出していたとも言われています。

現在は「ブースター」という名前で製品がたくさんラインナップされ、クリーンな音をそのままブーストする「クリーン・ブースター」というものも存在しています。

ボリュームペダル

これはもう説明の必要がないかもしれませんね。

ボリュームを操作するペダルです。

ギターから出力した信号を一番最初にボリュームペダルに入れて、そのペダルに装備されているチューナー・アウトからチューナー、アウトプットから次のエフェクター、といった繋ぎ方が一番多いような気がします。

⑨回路系

なんだか名前の付け方がこじつけっぽくなってきましたw

この系統はエフェクターというよりは、「エフェクターを使うための道具」といったもの。

コレ自体では基本的に音を積極的に変化はさせません、というジャンルです。

ただし、性能上どうしても音を変化させてしまうもの、また積極的に音を良くするという観点で作られているものもあります。

まあ音を変化させないとは言っても、回路を通している時点で何らかの変化は及ぼすんですけどね。

スイッチャー

たくさんのコンパクト・エフェクターを使いたい方にとってはスイッチャーはマスト・アイテムです。

スイッチャーには複数のループがあり、そこにエフェクターを繋いでおきます。

特定のループをon/offできるので、offの時にはそのエフェクターの回路を通りません。

よってヴィンテージ・エフェクターでもトゥルーバイパス化できるんですね。

さらにそのスイッチャーがプログラム可能なら、ループ1&3をon、2、4、5をoffっていうのをボタン一つで呼び出せます。

これはコンパクトを直列に並べているとなかなか難しい(というよりも不可能な)行為です。

ラインセレクター

これは分かりやすい名前がつけられています。

ライン(流れ・道筋)をセレクトする(選択する)機器です。

ギターを「クリーンはJC、歪みはMarshall」で鳴らしたい場合はラインセレクターの出番です。

ギターからラインセレクター、ラインセレクターのアウト1からJC、アウト2からMarshallに繋げば、スイッチ一つでアウトを選択できるので、アンプの切り替えが簡単です。

ジャンクションボックス

高速道路で合流地点をジャンクションと呼びますが、ジャンクションボッックスも同様の考え方です。

ケーブルの出入りを一つにまとめるような、そんな機能を持ちます。

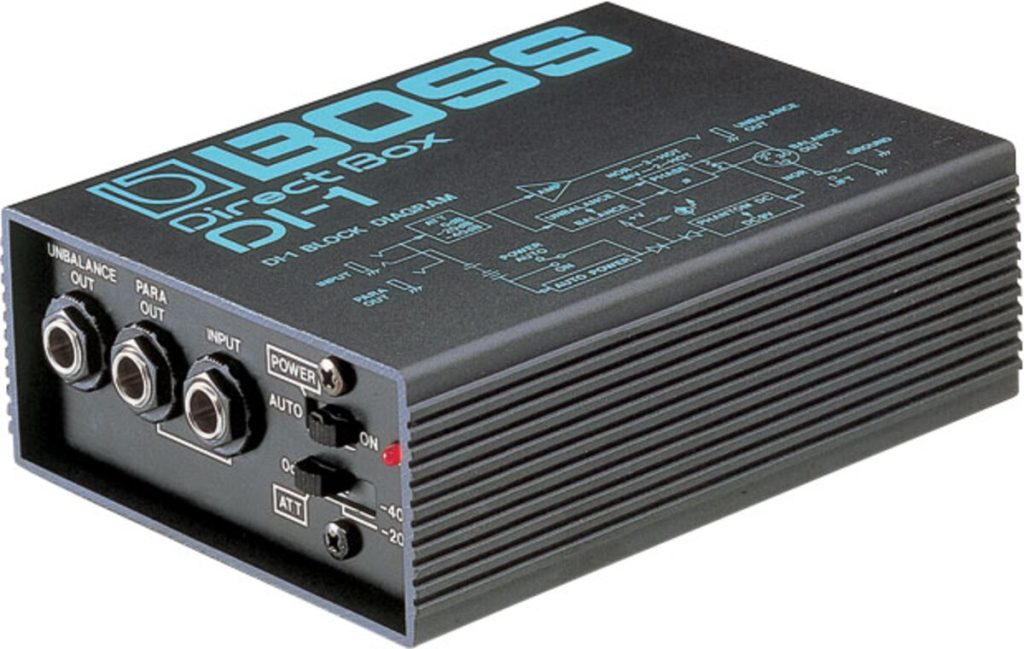

DI

DIはDiret Injection Boxの略です。

よく「ダイレクトボックス」 と呼ばれたりもします。

DIというのは、ギターやベースなどのハイインピーダンス信号をローインピーダンスに変換して、ミキサーなどに直接信号を送れるようにしたもの。

…あれ? バッファーでも同じこと書きましたね。

そうなんです。基本的にこの機能はバッファーと同じ。

違いは何かというと、「アンバランス信号をバランス信号に変換できる」こと。

※バランス、アンバランスについてはDigilandで詳しく知る事が出来ますが、簡単に言うと「バランスの方がノイズに強い」のです。

ライブハウスやホール、アリーナ、などなどPA機材ではケーブルを10m、100m、と引き回すのでノイズに強いバランス方式にする必要があるんです。

パワーサプライ

エフェクターと言ってはいけませんが、エフェクターに電源を供給するものとして必要不可欠なのが、パワーサプライです。

エフェクトボード上にエフェクターがたくさん並んでいる場合、アダプターだらけになってしまうのもキツイし、電池だと不安が残る…。

ということでパワーサプライで電源供給を図る方が多いです。

パワーサプライを選ぶ際にポイントになれ点はいくつかあります。

- 対応している電圧値(ボルト数。ほとんどのエフェクターは9Vですが、例外もあるので注意が必要)

- 最大電流容量(そのモデルが供給できる電流=アンペア数)

- 何個まで電源供給可能か

- ノイズ対策はされているか

- 放熱対策はされているか

- デザイン(大きすぎるとボード内で場所をとる)

- 電源ジャックの位置(場所によっては、サプライ自体をボードの隅に置けない可能性もある)

⑩シンセ系

最後のカテゴリーはシンセサイザー系。

「シンセってキーボードのことじゃないの?」と思った方、微妙に不正解です…。

シンセサイザーは電気信号をを合成(Synthesize)することによって音を発生させる楽器のこと。

キーボードは「鍵盤」。

白と黒の、ピアノにも付いているアレです。

「シンセ=キーボード」と捉えている方が思い浮かべているものは、「キーボード付きシンセサイザー」になります。

ピアノやトランペットなど、ギターとはまったく違ったサウンドをギターで生み出すものもあります。

以前は専用のピックアップをギターに取り付けなければならないモデルが多かったですが、最近はギターの通常の出力を合成し多彩な音を出せるモデルがあります。

⑪マルチエフェクター

➓までは一つのエフェクターに対して一つののエフェクト機能を持つものが基本でした。

マルチエフェクターというのは、そういったエフェクターを一台でほぼ全ての機能を搭載したもの。

例えば歪み系~アンプ系〜揺らし系~空間系と4つのエフェクトが必要な場合でも、マルチエフェクターを一台買ってしまえば済んでしまう魔法のような箱です。

ラックマルチ

ラック型のエフェクターはサウンドが大変良質なものが多いため、プロの愛用者が多いです。

ラックエフェクターは「ノイズリダクションだけ」「ディレイだけ」というものもたくさんありますが、最近ではオールインワンのラックマルチが主流となっています。

ラックマルチをペダルで操作することも可能です。

その場合は別に専用のペダルやMIDIペダルなどを用意する必要があるので、ラックマルチは単体の価格だけでなくトータルでも予算が必要となります。

ペダルマルチ

ラックタイプと比べると価格も抑えられ、さらにペダルも付いているので、一台買ってしまえばそれで済むというメリットがあります。

最近の機種にはアンプシミュレーターも内蔵されていて、USBでPCに直接レコーディングできるなど、機能もかなり充実しています。

前述のラックマルチをそのままペダルタイプに納めたものも最近増えてきましたが、そちらは高額なものが多いです。

まとめ

今回は、エフェクターの基礎知識という事でそれぞれの中身についてはザックリと説明しました。

「そのエフェクターはダイナミクス系とは言わないだろ〜」「そもそもモジュレーションは空間系に入れるべきだ」などのお考えもあるかと思いますが、分類の方法に関してはあくまでも一般的に認知度が高いと思われる方法をとりました。

今後は、一つ一つのカテゴリーをもっと掘り下げながら、いろいろなエフェクターを紹介していこうと思います。