皆さんこんにちは!

ギタセレ中の人です。

「エフェクター がわからない…」という入社したての時の私のような皆さんに送る【今さら聞けない】エフェクターシリーズ。

今回は空間系エフェクターの基礎知識をお送りいたします!

空間系エフェクター

いわゆるギターの音に広がりを与えてくれるものです。

人によっては先日解説した「モジュレーション系」に区別したものも空間系の一部だと言う方もいるので、明確な区別はなかなか難しいところ。

特に今回はルーパーもこの空間系に入れてしまっていますので、もしかしたら「そりゃ違うだろ」ってツッコミもあるかもしれませんが、ここではひとまず空間系ということでご容赦ください。

(なぜ空間系に大別したかは後ほど…)

そもそも空間系エフェクターとはどういうものかというと、「サウンドに広がりを与えてくれるもの」。

- 自分の部屋で声を出したとき

- お風呂で声を出したとき

- トンネルで声を出したとき

- 山に向かって「ヤッホー」と叫んだとき

音の響き方はそれぞれ違います。

その響き方を再現しようとしたのが空間系エフェクターなんです。

ディレイ

まずはディレイの効果を実際に見てみましょう。

効果的にディレイを駆使してプレイしているギタリストとして有名なのはU2のギタリストThe Edge。

付点八分音符ディレイを使った幻想的なサウンドが魅力です。

中の人はこちらもコピーしました!

Guns N’ RosesのSlash。

これをやるためにディレイを買った、と言っても過言ではありません。

ディレイの歴史

ではそんなディレイはどのようにして生まれて発展してきたのか、歴史を見てみます。

世界初のディレイはLes Paulが発明!?

まずはこの動画をご覧ください。

お若い方はご存知ないかも…。

この超カッコいいおじ様が皆さんが「レスポール!レスポール!」と言っているギターの生みの親、Les Paulです。

Les Paulは音楽的に先鋭的なことをたくさん行なっていらっしゃいました。

その一つが動画のルーパー。

字幕はありませんが一つ一つ丁寧に説明してくれているので内容はなんとなくわかりますね。

発明したのはなんと1940年代!

発明当時はステージ裏に置いたテープレコーダーで録音、再生を行っていたようで、ギターに付いていたのはコントローラー部分のみ。

あれ?

なんか聞いたことありますね?

そうです。

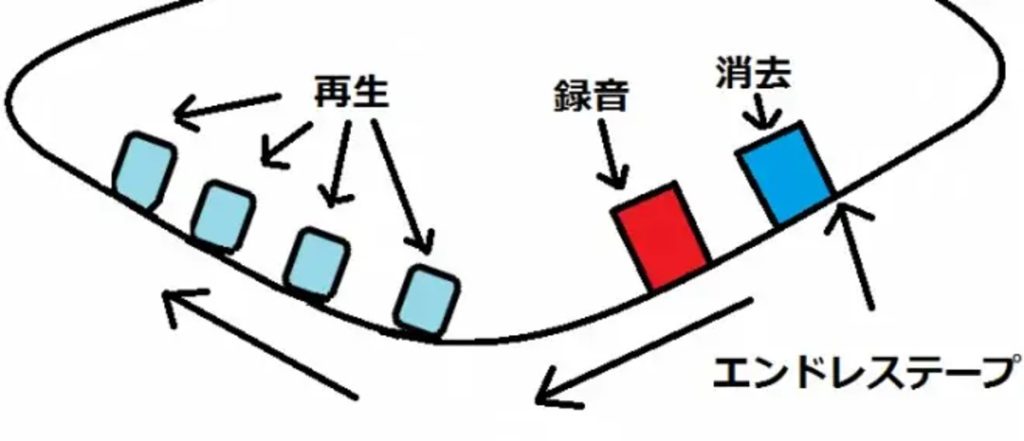

ディレイがまだ「テープエコー」と呼ばれていた時代は、このように

テープの録音と再生を繰り返してディレイ音を生み出していたのです。

そう考えるとLes Paulの行っていたことはMTR(マルチトラックレコーディング)であり、ルーパーであり、サウンド・オン・サウンドであり、ディレイなわけです。

テープで作り出すエコー効果だから「テープエコー」だったわけです。

エコーマシン

テープエコーはいくつかのメーカーが製作しています。

Mirano Echo ChamberやACETONE ECHO CHAMBERがあり、Brian Mayなど数々のギタリストが使用し始めます。

その一つがBinson ECHOREC。

上記動画はT-REXが1950年代のオリジナルユニットを完璧に再現したその名も「BINSON ECHOREC」

David Gilmourが使用していたことで有名です。

ルックスが最高ですね。

T-REX BINSON ECHOREC

が、エコーマシンは非常に高価でアマチュア・ギタリストにとっては夢の機材。

そんな中、日本の企業が革命的な商品を世に送り出します。

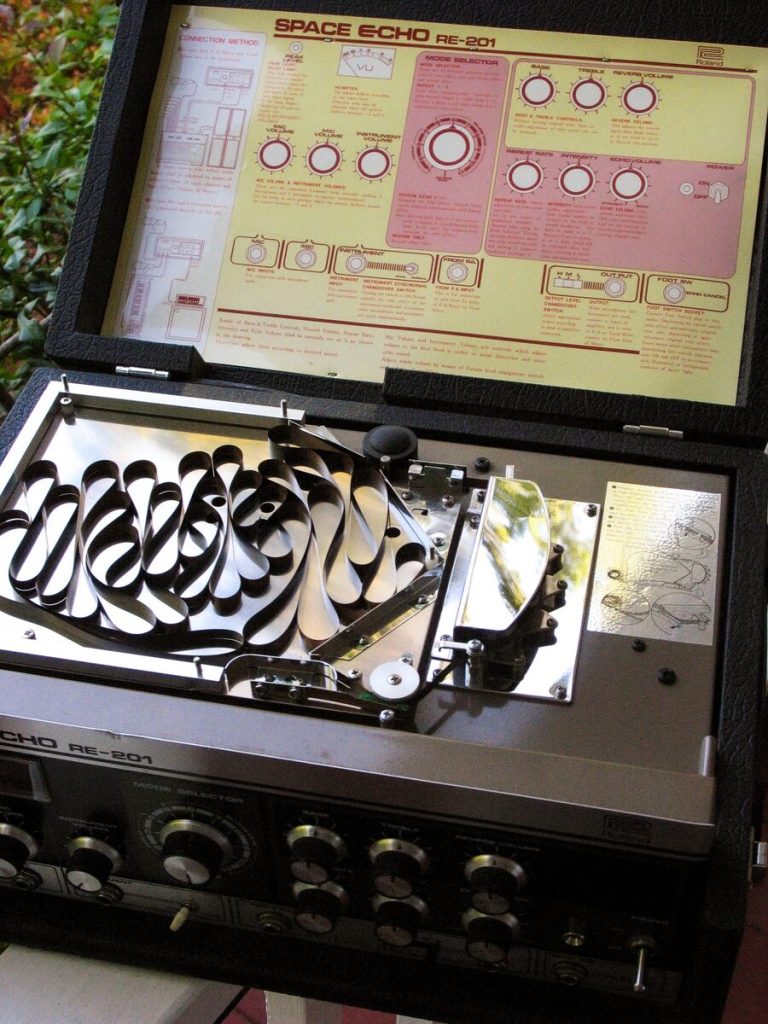

我らがRoland RE-201。

BOSS OD-1といい、Rolandはギタリストにとって無くてはならない歴史を作ってきているんですね~、スゴイ!

ちなみに中身はこんな感じ。

エンドレステープに余分なテンションがかからず、通常よりもテープの寿命が長いという革命的なもの。

価格もアマチュアでもなんとか手を出せる価格だったそうです。

ちなみにDavid GilmourはRE-201も使用しています。

またまた登場、BBD素子

そしてコーラスの回でもお話したBBD素子が70年代に登場し、さらにその性能が上がって長い遅れを生み出せるようになると、もちろんそりゃあ作りますよね、ディレイ。

この頃からエコーは「ディレイ」と名を変えます。

BOSSから1981年に発売された世界初のコンパクト・ディレイ、“DM-2”。

この登場以降、コンパクト・ディレイは隆盛を極めます。

デジタルディレイの登場

BBD素子を搭載したアナログ・コンパクト・ディレイが登場する3~4年前、Lexicon Prime Timeというラック式のディレイが発売されています。

これはBBD素子ではなく、入力された信号をA/D(アナログ/デジタル)変換してメモリに保存、再度D/A変換して再生、出力するというデジタル・ディレイでした。

しかし最長ディレイタイムは128ms(拡張メモリー搭載で256ms)という、今考えればなんとも物足りない機材。

それでもスタジオ機材として名を馳せていました。

そんな中、またもやRolandがやらかします。

SDE-2000を発売!

下部に写っているのはSDE-2000の進化版、SDE-3000です。

これはラックタイプのデジタル・ディレイ。

10万円前半で、最長ディレイタイム約300msと、これまでのデジタル・ディレイの常識を打ち破ったスペック。

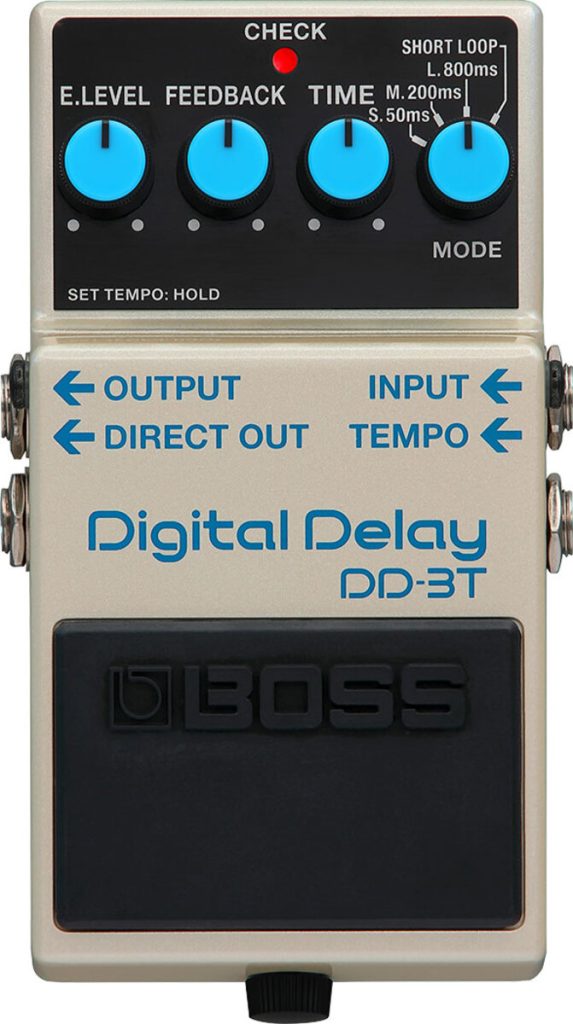

そして1983年、さらにBOSSブランドでDD-2を発売!!

後継機種のDD-3です。

DD-2は1986年にDD-3となります。

DD-3はアップデートされDD-3Tとして今も販売されています。

しかもDD-3Tにアップデートされたのは2019年なので、30年以上もDD-3として生産されていました!

超ロングセラー製品です。

BODD DD-3T

う~ん、ディレイ界でのRolandの偉業がスゴイ…。

アナログ・ディレイとデジタル・ディレイの良し悪し

そうなんです。

みんな「なんとなく」なんです。

なんとなく、「アナログは音があったかい」「デジタルは正確」とかで区別して、なんとなく選んでる感じ。

ここでは明確にアナログとデジタルの良し悪しを判断します。

アナログは…

- BBD素子(=バケツリレー方式)だと、どんどん水(音)が溢れて(劣化して)いく

- フィードバック(音を繰り返し再生)していくと音質が劣化していく

- ディレイタイムが揺れる(正真正銘、正確なテンポでフィードバックしない)

- 上記劣化が、自然なエコー効果を生み、ギタリストにとって自然に聞こえる

デジタルは…

- A/D、D/A変換を行うので、そのコンバーター次第で音質劣化は起こり得る

- フィードバックしても音質劣化は無い(劣化しているように再現するデジタル・ディレイも存在する)

- 正確無比なディレイタイムが演出可能、最長ディレイタイムがアナログに比べて圧倒的に長い

- 劣化が無いため、サウンドはクリアだが、無機質に感じうる(こちらも劣化しているように再現するデジタル・ディレイも存在する)

「なんとなく」が意外と正解だったんだと分かりますね(笑)。

70~80年代の、Steve Lukatherのような広がり感をウォームなサウンドで生み出したいならアナログ、U2のEdgeのようなディレイを駆使したプレイを楽しみたいならデジタル、と用途によって使い分けるのも良いかもしれません。

BOSS DD-3Tはなぜ今も現行製品なのか!?

BOSSでは「DD-8」という最新モデルがあります。

BODD DD-8

マイナーチェンジはしたと言えども、約40年前に発売した「DD-3」がなぜ現行機種として販売されているのか…?

これは中の人も最初は大きな疑問でした。

でも、皆さんにはもうお分かりですよね?

そうです、DD-3Tは86年当時のA/D、D/Aコンバーターを使用しているため、「劣化」するのです。

DD-8が10秒というロングディレイを搭載していようが、40秒のループ演奏が出来ようが、その「劣化」具合を表現できるのはDD-3Tだからなのです!

ディレイ代表機種

ここまでBOSSを持ち上げすぎたので(笑)、BOSSを除いて紹介します。

MXR CARBON COPY® ANALOG DELAY M169

まずはアナログ・ディレイの超人気品番、CARBON COPY® ANALOG DELAYです。

これはBBD素子を使った、純然たるアナログペダル。

発売されたのが2008年頃だったと記憶していますが、今でも売れ続けている脅威のディレイ。

人気の秘密は音質の温かさや、最長600msのロングディレイ効果…だけでなはく、発振できたり、モジュレーション・モードでディレイ音を揺らしてみたりと、単純なディレイで終わらないところ。

この動画を見ると、アナログディレイだからこその、遊べる感じがよ~く分かります。

Maxon AD999 〜Analog Delay〜

「アナログディレイ」と聞いたらこのモデルを思い出す方も多いのでは?

Made In Japanの心意気、Maxonです。

こちらもBBD素子搭載ですが、なんとディレイ・タイムが最長900ms!

さらにデュアル・アウトプットでディレイ音と原音を別々に出力も可能なんです。

ライブで違うアンプからディレイ音を出したり、外音だけにディレイ音を乗せたりと、使い方はいろいろ広がりますね~

そしてこのMaxonも発振します。

体感すると病みつきです…!

tc electronic FLASHBACK 2 DELAY

tc electronicが1985年に生み出した伝説のディレイ「TC2290」。

SUGIZO氏が自らを「2290患者」と呼ぶほどの猛烈なファンが多いです。

早弾きしている時(音符がたくさん並んでいる時)はディレイ効果が薄くなってくれて、音を伸ばした時や切った時に深くかかってくれるという、「Dymanic Delay」が大きな支持を集めました。

「ギターソロで広がりが欲しいけど、かかりすぎて邪魔になる時もある」と悩んでいる方には最高な機能です。

その「TC2290」を本家がコンパクトなペダルに納めたのがこの「FLASHBACK 2 DELAY」。

2011年の「1」発売時から多くの支持を得て2017年に「2」にモデルチェンジ。

コンパクトなデジタルディレイの定番機種となっています。

透明感のあるディレイサウンドをお求めの方におすすめです。

LINE6 DL4 MkII

1999年に登場し、「モデリング(エフェクターやアンプのアナログ信号をデジタル分析し、再現する技術)」という分野で大成功し定番機種となった「LINE6 DL-4」。

当時はDL-4を足元に置いているギタリストは本当に多かったですね。

巨大な本体とアダプターはスペースはもちろん、その重さもギタリストにとって大きな悩みでした…。

初代DL-4の特徴は「Maestro EP-1 」、「Roland RE-101 Space Echo」などのアナログの名機から、「t.c. electronic 2290」といったデジタル・ディレイのサウンドまでモデリングしていること。

更にLOOP SAMPLER(ループ・サンプラー)も搭載して、新たなジャンルを生み出すきっかけも作りましたね。

その数々の名機を自分のセッティングで3つまで登録して呼び出し可能、トゥルー・バイパス回路搭載と、現代ののディレイ専用ペダルのさきがけとなりました。

そして2022年、突如として登場したのがこの2代目!

定評のあるHXファミリー・アンプ/エフェクトから継承された15種類の新たなMkIIディレイを搭載したモデルです。

本体・アダプター共に軽量小型化されたのも嬉しい点です。

strymon TIMELINE

元々はDamage Controlというブランドで真空管バッファーを搭載したエフェクターをラインナップして一時代を築きましたが、突如strymonというブランドに名称を変更し、ラインナップを一新させています。

このディレイが定番となりつつあるのは、やはり12種類のディレイ・モードと自身で作成したディレイ・サウンドの保存と呼び出し、さらにサウンド・クオリティです。

24-bit 96kHz A/D & D/A コンバーターを内蔵して、低ノイズを実現したことで、プロ・ギタリストの足元にもよくその姿を目にするほどに成長しましたね。

DUCK DELAY machineというダイナミック・ディレイモードも搭載。

今やダイナミック・ディレイはtcのお家芸ではないのか…?

BOSS RE-202 Space Echo

先述のテープエコー「BOSS RE-201」を本家が完全再現したのがこちら。

テープエコーはインプット段に配置されたプリアンプによってサウンドが変わるのがポイント。

テープエコーに搭載された「プリアンプ部のみ」を再現したエフェクターがあるくらいです。

xotic EP booster

RE-201のプリアンプも然り。

独特の音の太さを生み出します。

RE-202はそちらも完全再現。

テープエコーの温かみのあるサウンドももちろんですが、ギターのサウンドをブラッシュアップしたい!という方にもおすすめです。

リバーブ

続いてリバーブ。

リバーブと言ってすぐに思いつくサウンドはこちら。

っていうかメチャクチャかっこいいなこの動画…。

Don Wilsonのテケテケサウンドで「スプリング・リバーブ」のサウンドが聞けます。

彼はアンプに内蔵されたスプリング・リバーブを使用しているようですね。

「そもそもリバーブって何?」

「ディレイとの違いがよく分からん」

という方もいるかもしれませんが、先ほどのディレイを駆使した曲と、このベンチャーズのサウンドを比べると分かりやすいと思います。

ディレイは、「音を遅らせる」ことによって広がりをあたえる、山びこ効果です。

リバーブは簡単に言えばお風呂。

生活している上で、音というのはどこかしらに当たって、跳ね返ってきます。

その跳ね返りが「反響」ということになります。

さらに元の音が鳴り止んでも、反響した音が少しずつ減衰しながら鳴り続ける事が「残響」。

この「反響」と「残響」を生み出すためのエフェクトこそが「リバーブ」なのです。

リバーブの歴史

Room Reverb

そもそものリバーブの生み出し方はとっても原始的!

コンクリートで四方を囲んだ部屋にマイクを立てて、その残響を拾うという「エコールーム」(チェンバールーム)というものからスタートしています。

Plate Reverb

ところが1950年代、画期的なリバーブユニットが登場。

その名も「140 Plate Reverb」。

ドイツのEMT社の製品です。

それがどんなものかというと…

要は鉄板に音を当てて残響を得るやり方です。

大掛かりですね~。

でもエコー・ルームよりは手軽なので、スタジオでは定番化しました。

Spring Reverb

60年代に入ると、ベンチャーズお得意のスプリング・リバーブが登場します。

最初に開発したのはHammond社。

Hammondオルガンように開発されましたが、Fender社もそれを採用し、Vibroverb等に搭載。

ギタリストたちがこぞって使用するようになります。

Brian Setzerもその一人ですね。

Digital Reverb

1980年代になると、デジタル・リバーブが登場してきます。

リバーブの高級機種だったLexicon LXP-1や、普及モデルの代表格Roland SRV-2000もこの頃に発売されます。

デジタル・リバーブはこれまでのアナログなリバーブとは違い、「ディレイの応用」という考え方。

デジランドでもリバーブについて詳しく記載されていますが、短いディレイタイムの残響音と長いディレイタイムのそれとを組み合わせて、響き方を調整するのがデジタル・リバーブです。

※デジタル・リバーブに対して、アナログ・リバーブは巨大なシステムであったり、スプリングが内蔵されたりと可搬性に欠けるのであまり一般的ではありません。

リバーブの代表機種

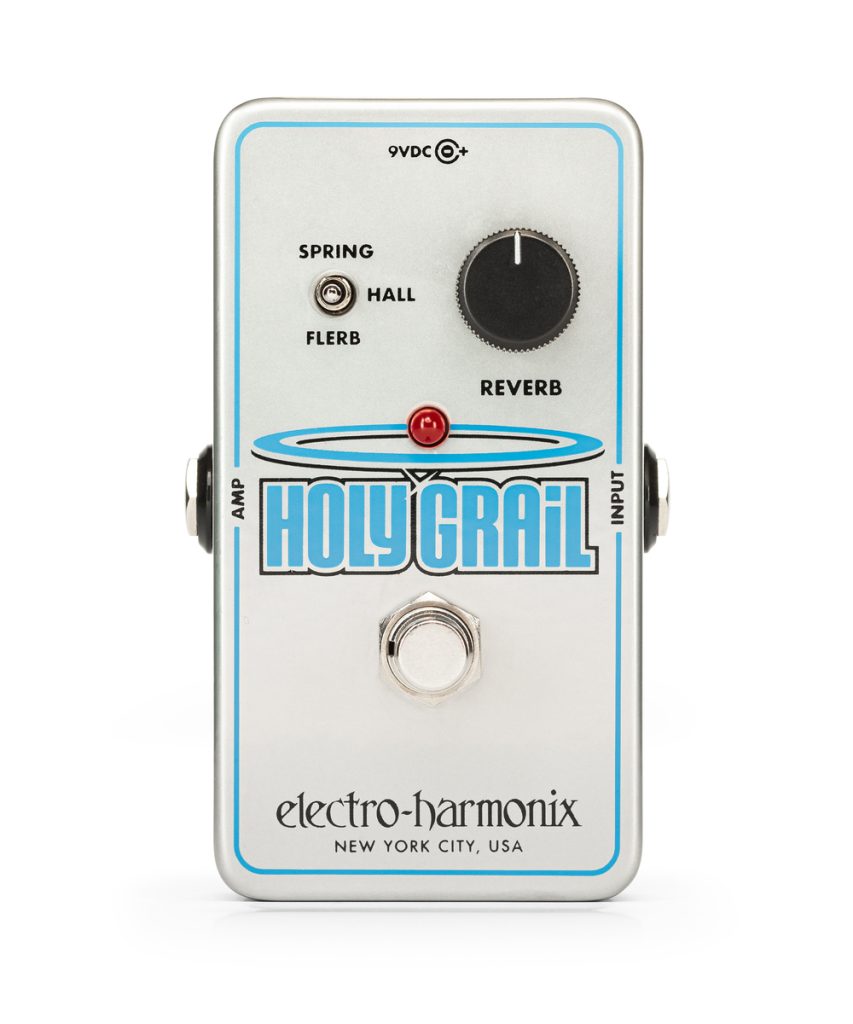

electro harminix Holy Grail

以前の筐体からだいぶサイズダウンされた、通称「Holy Grail nano」。

「リバーブタイプ選んでかかり具合調整してホイッ!」という超シンプル設計が現場で超使いやすいです。

「King of Surf Music」と呼ばれるギタリスト、DIck Daleがスプリングリバーブと区別が出来なかった、という謳い文句。

確かにこりゃー違いがわからんですわ…。

BOSS RV-6 Reverb

そしてやっぱりBOSSです。

世界初のコンパクトエフェクターサイズのデジタルリバーブとして1987年に登場した「RV-2」から時代に合わせた変化をしながら2015年に登場した最新機種「RV-6」に至ります。

RV-6は、この10年間に生まれ定番となっている「Shimmer Reverb」を搭載し、現代的なサウンドに対応できるようになっています。

Shimmer Reverbとはピッチシフターがかかったサウンドをリバーブへ送る事で、幻想的なサウンドを生み出します。

こんな音です↓

strymon blueSky(V2)

その「Shimmer Reverb」を生み出したのがこちら、strymon blueSkyの初代モデル。

特にフィンガーピッキングを多用するアコースティック・ギタリストは当時みんな使っていた印象があります。

特徴は何よりそのサウンドの奥行き。

その名の通り大空を羽ばたいているかのような雄大なお良かったです。に包まれます。

この気持ち良さは絶対体感してもらったほうがいいです。

作り込み要素満載にもかかわらず操作がわかりやすい点もポイント。

ビンテージ系のサウンドも隙なく研究され作られています。

ルーパー

まずはルーパーとは何なのか、この動画をご覧ください(ギターはアコースティックなのですが…)。

- ギターのブラッシング音

- ギターのボディタップ音

- シンセサイザーの音

- 歌

- ギターのカッティング音

…の順に音を重ねて録音し、それを繰り返し再生(ループ)しています。

この「音を重ねて録音し繰り返して再生してくれる」エフェクターがルーパーです。

曲中では1〜5の音をそれぞれ抜き差しして曲に展開をつけています。

このように色々な音やフレーズをそれぞれ別々のトラックに録音し、各々のスタート/ストップをコントロールできるものが現在では主流となっています。

ルーパーを空間系のエフェクターのカテゴリーに入れるのもどうか迷ったところですが、構造上はディレイと非常に良く似た構造なので入れてみました。

ルーパーの仕組み

デジタル・ディレイはDSP(Digital Signal Processor)を使用した演算処理で、メモリに記憶したデータを繰り返し再生させる仕組みです。

ルーパーはこの構造をそのまま活用して生まれました。

ディレイからルーパーが生まれる前に、BOSSはDSD-2(1985年)、DSD-3(1986年)というモデルを発売しています。

Degital Sampler/Delayです。

しかしこの時はサンプリングタイムが0.8秒と非常に短く、あまり世の中に浸透しませんでした。

ラック式のサンプラー自体もまだまだ世に出ていない時代です。

しかしそのBOSSのチャレンジスピリットは受け継がれ、2001年のRC-20 LOOP STATIONの発売につながります。

最大180分の録音時間を有したモデルとして、鮮烈なでデビューを飾りました。

しかし2001年当時は「誰がどう使うんだ?」という声も多く、まだまだ人気に火は着いていませんでした。そ

んな中、海外では先ほどの動画のように一人で複数のパートを演奏する方が続出。

日本より海外での方が早く受け入れられ、プレイヤーの感性を刺激していったのです。

ルーパーは最早定番エフェクターとなり、ソロでもバンドのようなパフォーマンスを可能とする核の機材として大活躍しています。

ルーパーの代表機種

BOSS RC-1 Loop Station

「Loop Station」という新たなジャンルを作ってしまったBOSS。

そのルーパーの中で最もシンプルな「RC-1」。

漢の(?)1トラック設定で非常にわかりやすいです。

1トラックと言っても重ね録り(オーバーダブ)はできますし(重ねた音を一つ一つスタート/ストップすることはできません)、録音中に間違って弾いてしまった際にやり直すアンドゥ機能、間違えて弾いたと思ったけどやっぱりそのまま採用しよう!というリドゥ機能も付いていて、十分戦力となります。

こんなにちっちゃなエフェクターで壮大なことをやってるギタリストってカッコよくないですか???

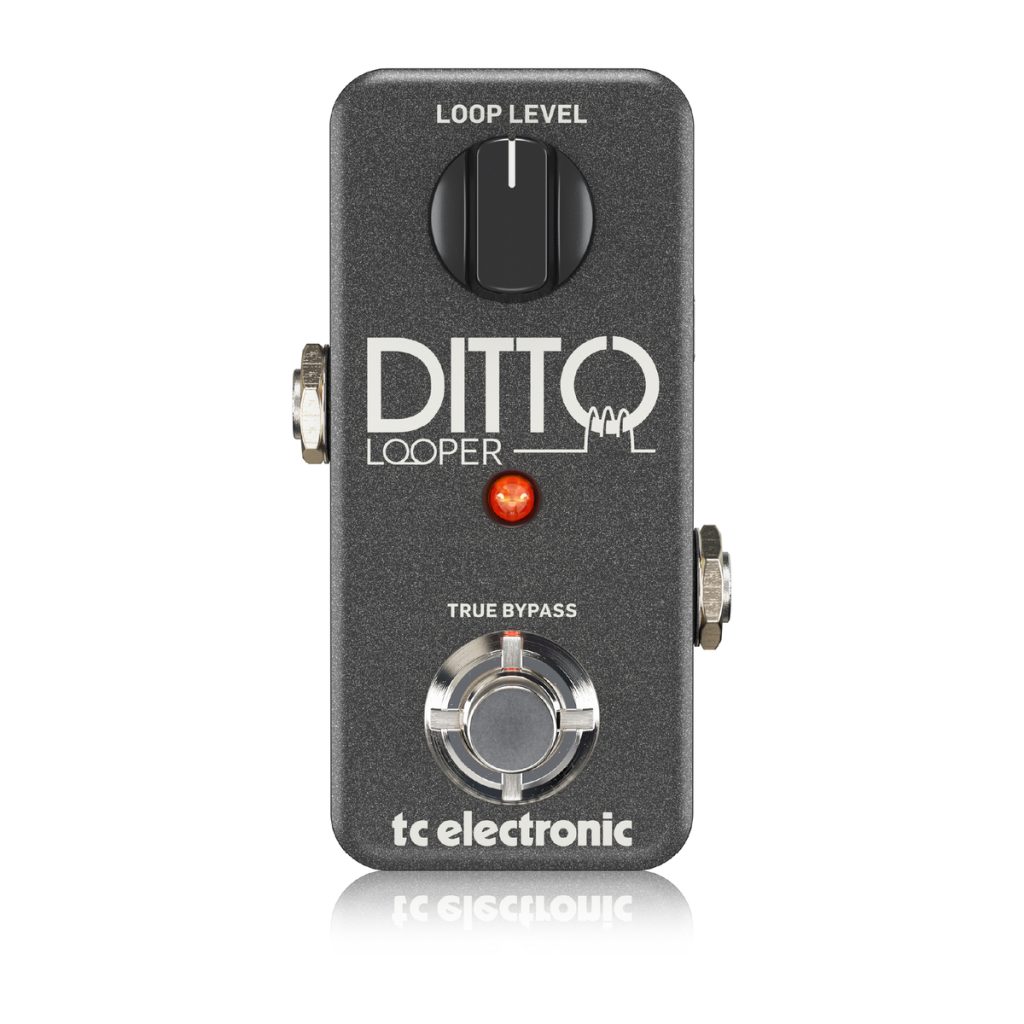

tc electronic DITTO LOOPER

その1トラックという潔さの流れを作りで大人気となったのがこちら、DITTO LOOER。

ご覧ください、ループ音のボリュームとペダルひとつのみ、という設計。

これなら使い方を1分で覚えられます。

ループタイムは5分と少々短めですが(RC-1は12分)、トゥルーバイパス設計で原音を損ねない点がアドバンテージかもしれません。

BOSS RC-600 Loop Station

そのLoop Stationの中でも最強を誇るのがこちら、「RC-600」。

そのトラック数は驚異の「6」。

4ピースのバンドメンバーよりも多いです。

それを自在に操れるとしたら…最強ですよ、最強。

先に動画を挙げたEd Sheeranのようなことをやりたければこれです。

ちなみに中の人、「RC-600」のご先祖様である「RC-50」という機種にフットスイッチを6個接続し、3トラックで演奏するということを昔やっていました。

機材が巨大で大変でした…。

その頃に比べるとシンプルですし、操作は簡単ですし、タイミングもすごく取りやすいですし、何より音が良くなっています。

「RC-600」を初めて触ったときは時の流れと進化を感じましたね…。

空間系エフェクターの重要性

「空間系のエフェクターって他のエフェクターよりお値段も高めだし、本当に必要なの?」

はい、中の人はギターを始めて間もない頃そう思いました。

それをわかりやすく説明してくれている方がいました。

まずはディレイがかかっているフレーズ。

神。

Edgeっぽいフレーズですね。

そしてディレイがかかっていないフレーズ。

お…恐ろしい…。

絶対に人前で演奏できない…。

Edgeでもきっと赤面…。

というわけで、曲によっては空間系エフェクターは必需品です!

シートディレイ(ディレイタイムを短く設定し、フィードバックを1回のみにしてエフェクトレベルを大きめに設定し、ギター2本で同時に弾いているようなダブリング効果を得る方法)で音を太くする、という点で布袋さんは素晴らしいと思うんですよね…。