皆さんこんにちは!

ギタセレ中の人です!

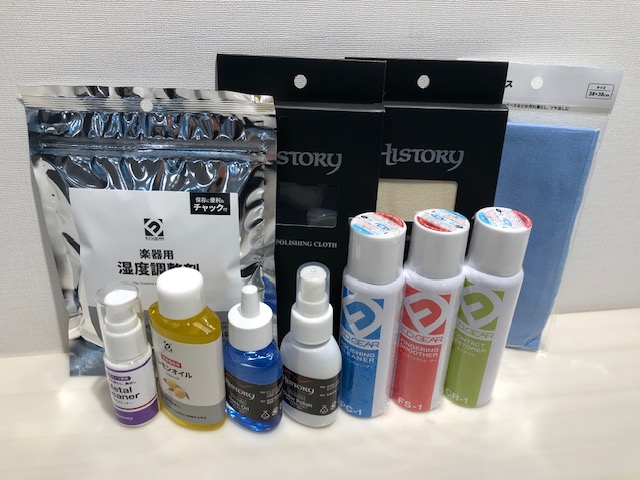

皆さん、ご自身のギターのメンテナンスをするために様々なアイテムをお使いになりますよね?

でもそのアイテムについて詳しい事はあまり知らず「ただなんとなく」とか「勘で…」とか「人から聞いたので…」など、割とフワッとした理由で使っていたりしませんか?

そこで!

中の人が各アイテムのメーカー担当者に切り込み、

・普段何気なく使っているアイテムのこだわりポイント

・説明書には書いていないメーカーの推奨する正しい使い方

・アイテムを長持ちさせる方法

などを、遠慮なく聞いてきちゃいます!

シリーズは題して【メーカー担当者に聞く】!!

記念すべき第一弾はギタークロスのお話です。

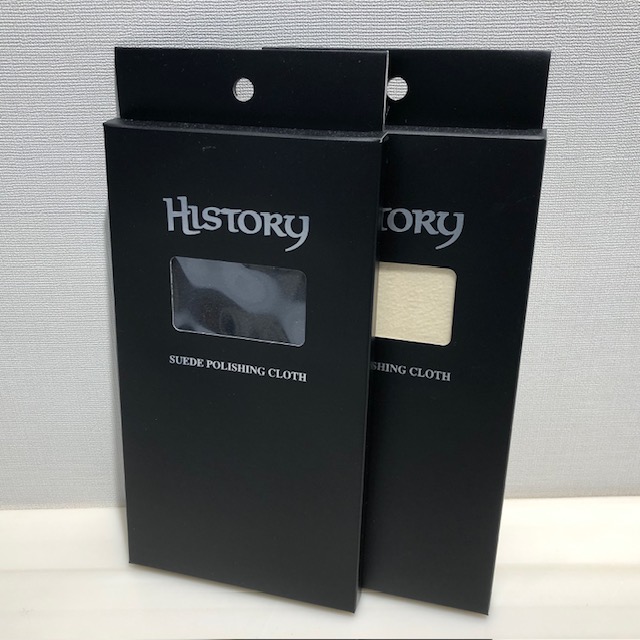

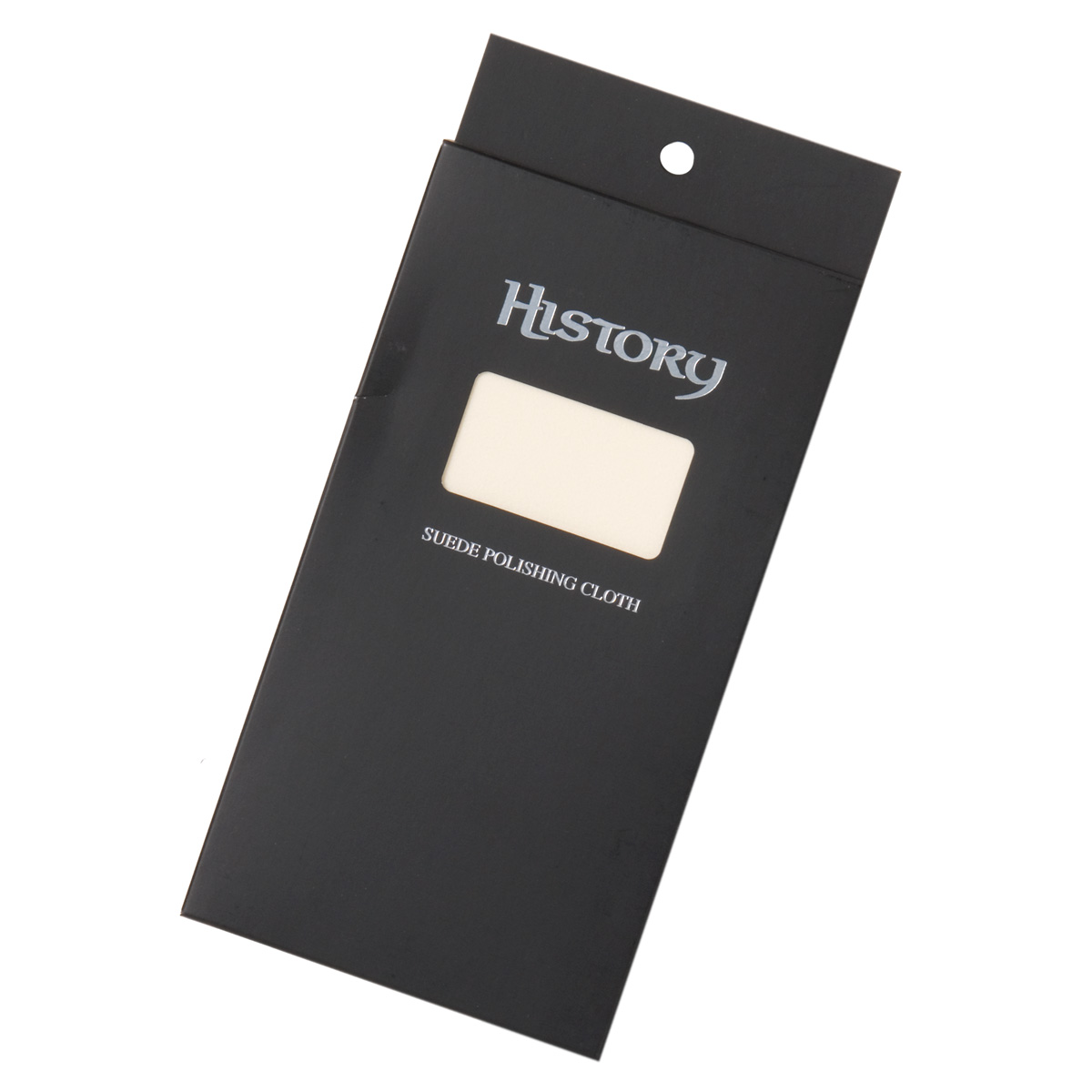

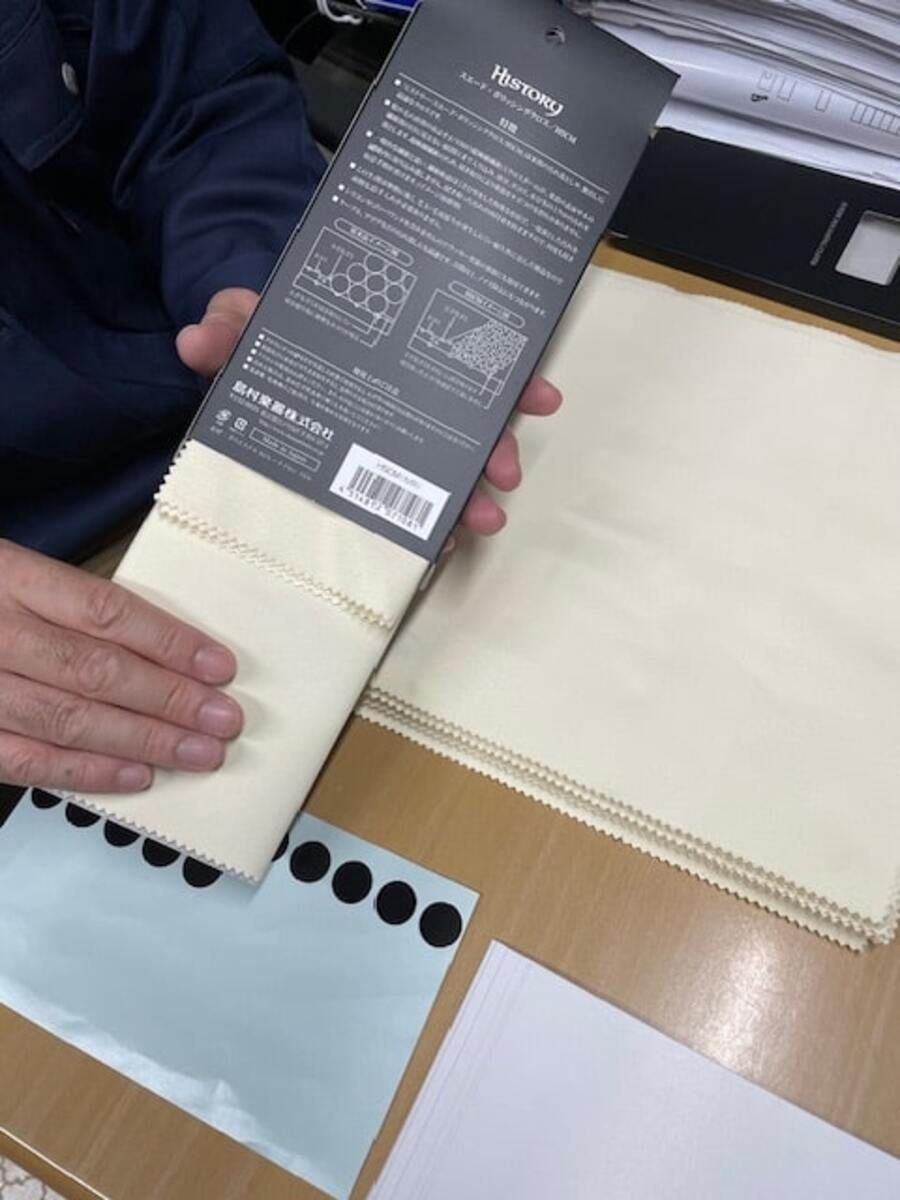

売れているクロス「HISTORY 楽器用スエードクロス」

島村楽器のギタークロス売り上げランキングで常にトップクラスにいる商品「「HISTORY 楽器用スエードクロス」

洗うと汚れが落ちてまた使えるので、重宝するんですよね。

今回はスエードクロスのメーカー担当者に直撃します!

担当者にインタビュー!

ギタセレ中の人(以下「ギ」) 「こんにちは!本日はよろしくお願いいたします!」

メーカー担当者(以下「メ」) 「よろしくお願いします。」

製品の特徴、アピールポイント

ギ 「まずは製品の特長、アピールポイントを教えてください。」

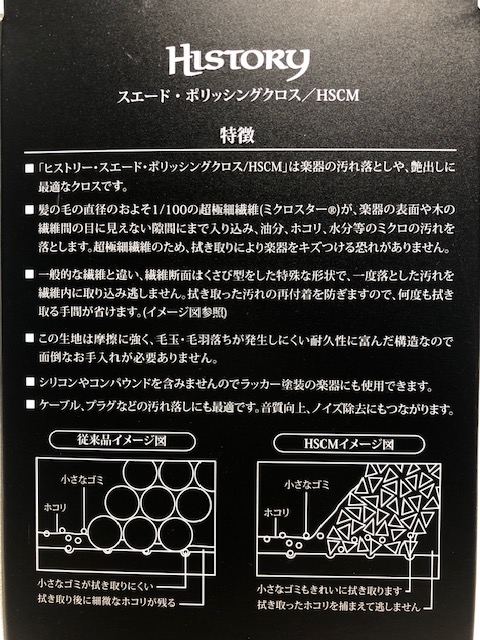

メ 「スエードクロスはセーム革(動物の革)で作られたクロスに似せて開発されました。

スエードクロスは「ファインマイクロファイバー」という素材でできているのですが、生地の折り目が細かいので汚れを落とす性能が高いです。

また、スエードクロスはセーム革(動物の革)よりも洗濯に強い点が有利です。

ギ 「確かにそうですね。

私はスエードクロス、キョンセームクロス、どちらも使用していますが、洗濯した後にゴワゴワせず柔らかな風合いがあるのはスエードクロスですね。」

開発に苦労した点

ギ 「開発に苦労した点を教えてください。」

メ 「色に関しては大変苦労しました。

ブラックに関しては、まず黒いクロスというのがそれまではどのメーカーでも存在しませんでした。

黒と一言で言ってもたくさんの黒があるので、理想の黒を作り出すために試作を繰り返しました。」

製造時に気をつけていること

ギ 「製造時に気をつけていることを教えてください。」

メ 「ブラックは何度も重ね染めをして製造されています。

その点がアイボリーと比べると手間がかかっています(アイボリーは二度染め)。

裁断は曲がらない事、そして傷を付けないことに気をつけています。

スエード素材は綿ネル(綿を使用した織物)素材よりも滑りやすいので細心の注意を払っています。

(註 リーズナブルなネルクロスは綿ネル素材です。)

ブラックは汚れが、アイボリーは毛羽立ちと埃が目立つので、裁断の際などには細心の注意が必要です。

圧力をかけて裁断をするのですが、綿ネル素材は70枚重ねて裁断するのに対し、スエード素材は60枚にし丁寧に裁断しています。

そうしないと正方形に切れずに菱形になってしまうからです。」

ギ 「そういえば、スエードクロスの切り端はギザギザしていますが、これはなぜですか?」

メ 「布がほぐれてしまうのを防ぐためです。

極細の糸は緩く編んでも目が詰まっているので解れにくいのです。

しかしどんなに細い糸で編み込まれた布地でも、真っ直ぐカットする際に一本の長い糸が緩むと、その場所からどんどん生地が解れていきます。

ギザギザ(三角)にカットすることで、一本が解れてもその短い糸だけで済むようになっています。

正しい使い方とお手入れ方法

ギ 「パッケージの説明には書いていない製品の正しい使い方を教えてください。」

メ 「製品は基本的に色落ちはしません。

しかし、ネック等をクロスで包んでケースに入れて保管している方がよくいらっしゃいますが、絶対にやめてもらいたいです!

状況によりますが、塗料にクロスの生地が取り込まれてしまいます。

塗料はラッカー・ウレタン、どちらも生地を取り込んでしまうので気をつけてください。

ケースに入れる際は乾湿調整剤と併せてご使用いただくのが良いかと思います。

薬剤を使用する際は綿メル素材のクロス(ネルクロス)をご利用いただき、使い捨てとお考えください。

そして仕上げをスエードクロスで磨いてください。

また洗濯ですが、長持ちさせたい場合は押し洗いをお勧めします。

押し洗いをして汚れを浮き上がらせてください。

生地を揉んだりしない方が良いです。

洗剤は不要です。

そして火気には決して近づけないでください。

また、スエードクロスは汗取りには非常に効果的です。

演奏中に手汗をかきやすい方は汗拭き用で一枚ご用意いただいて使ってみてください。

演奏時にも使えるクロスです!

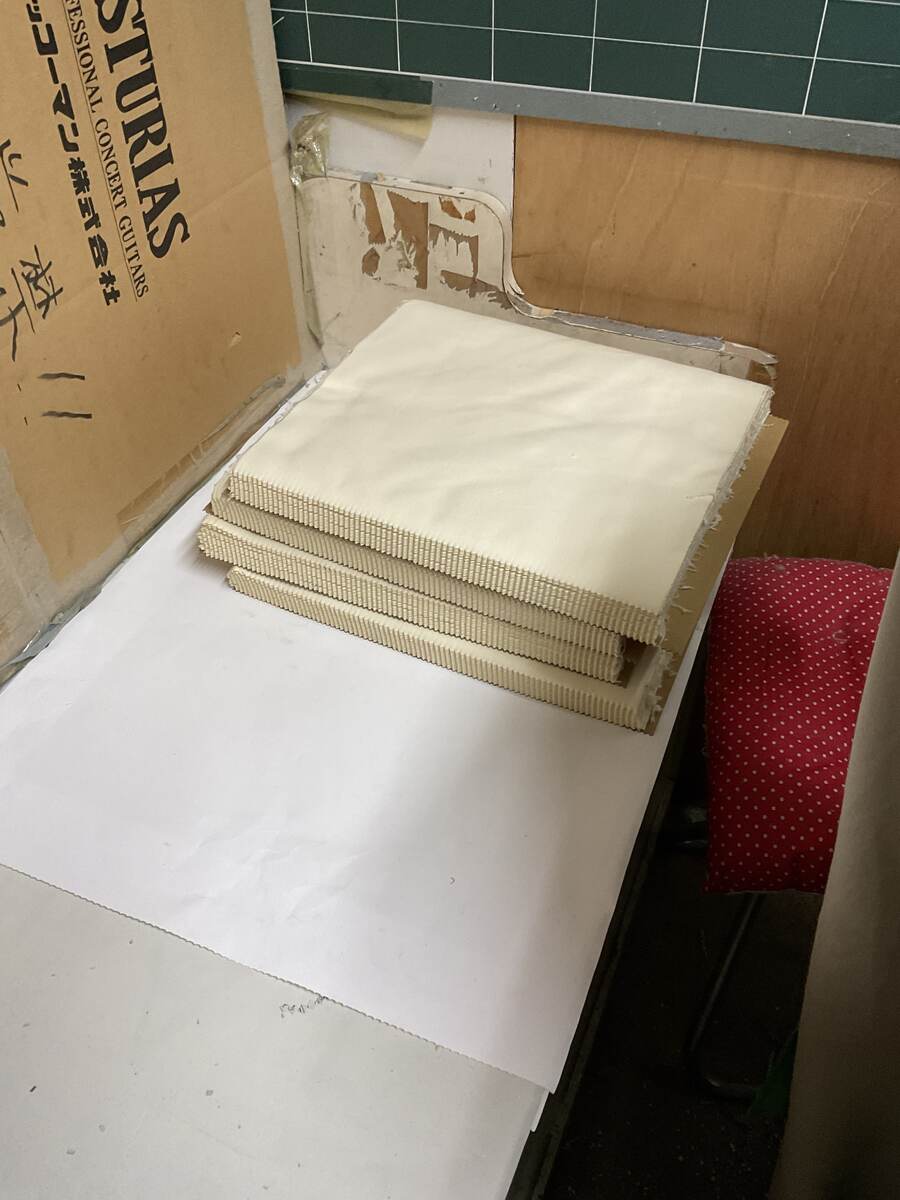

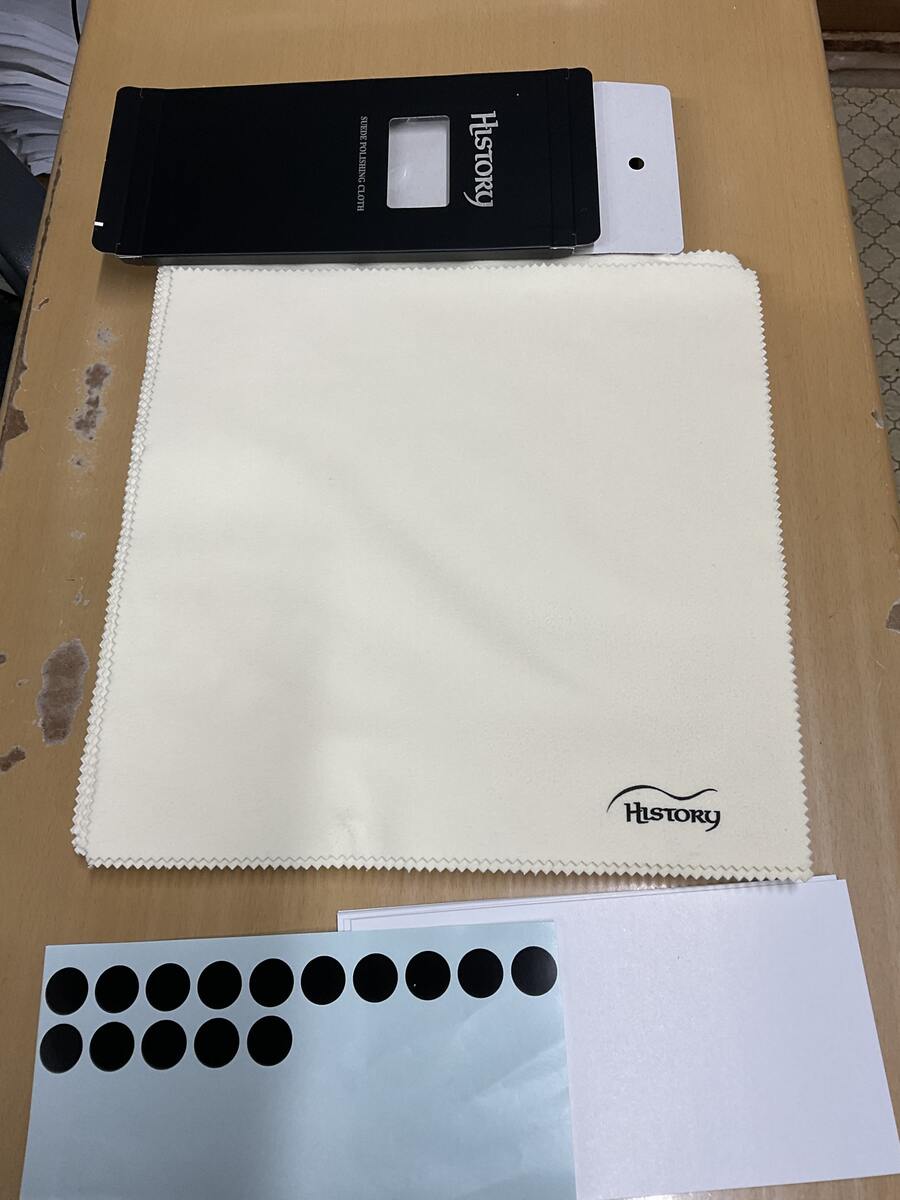

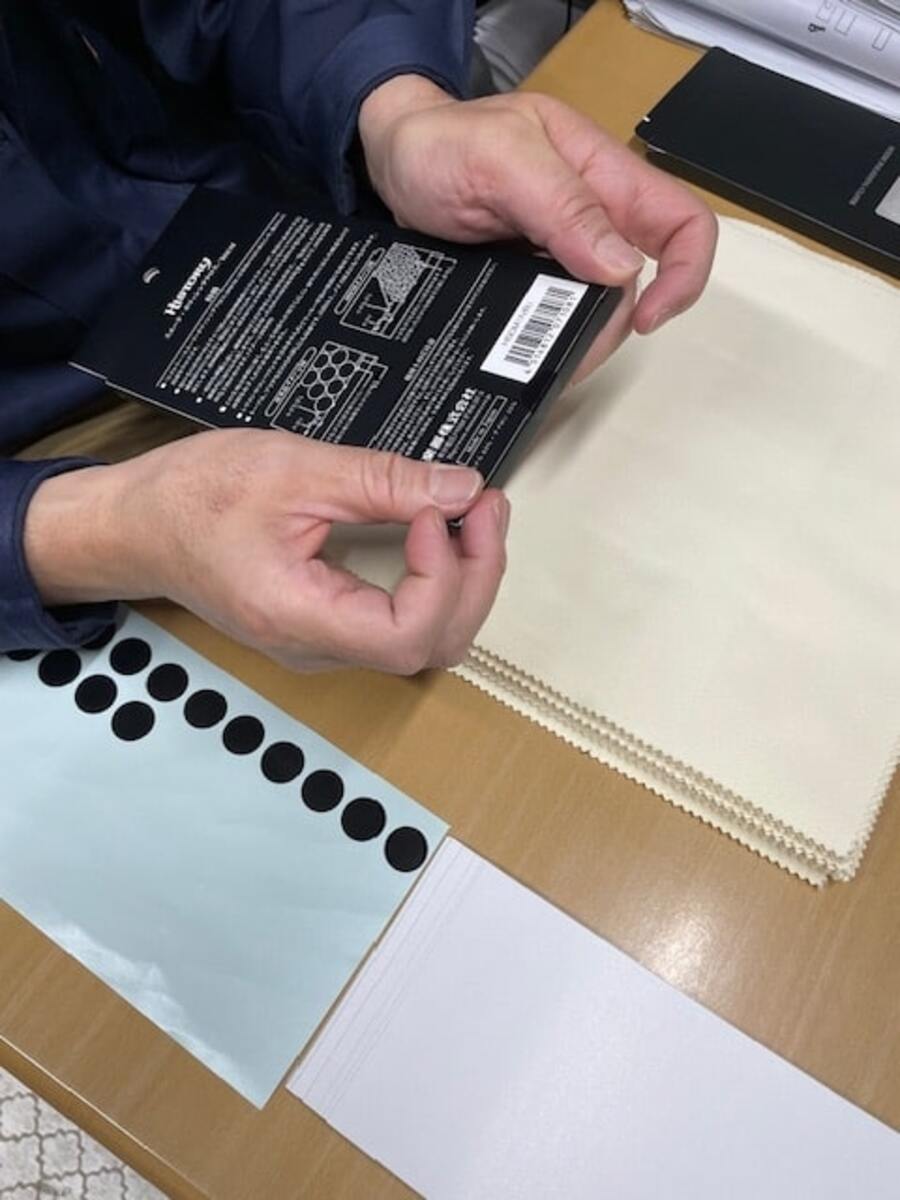

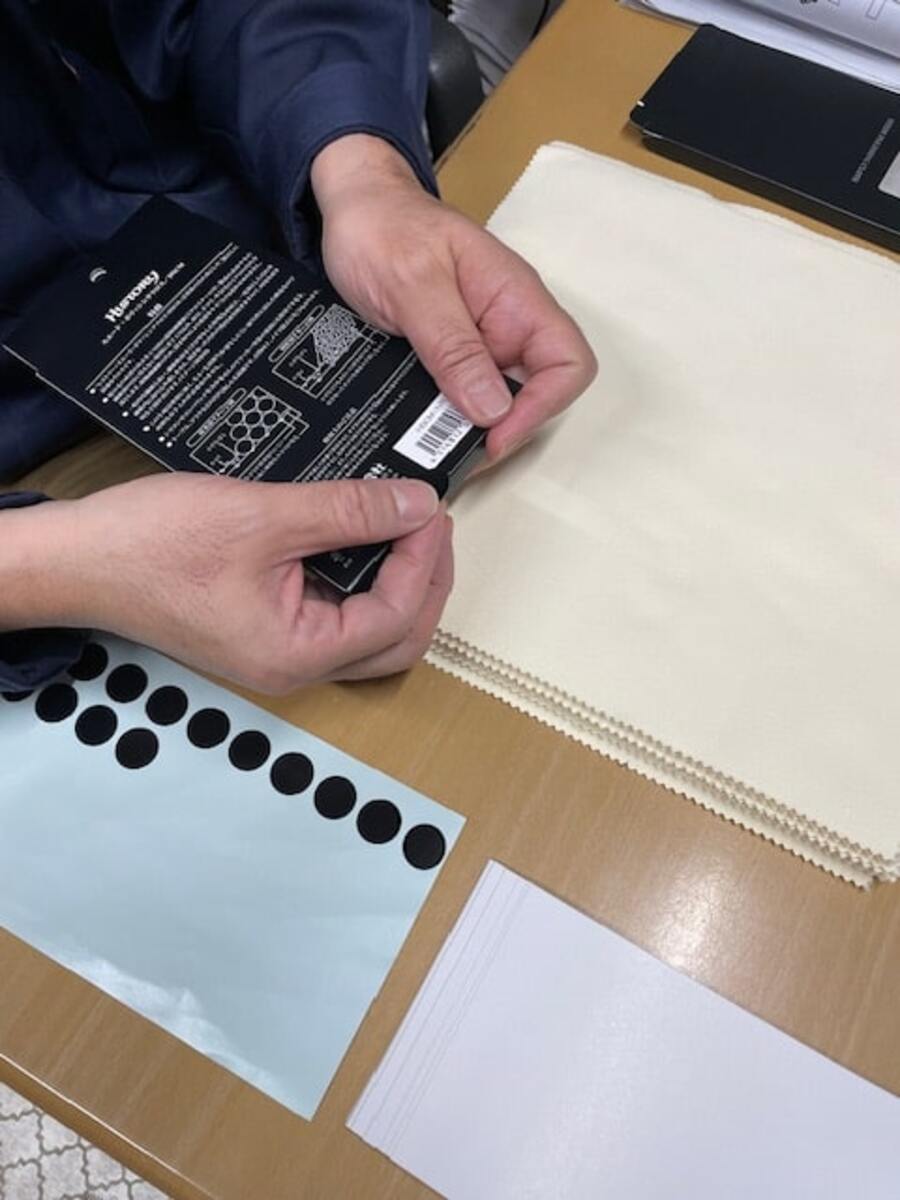

クロスはこのように作られている!

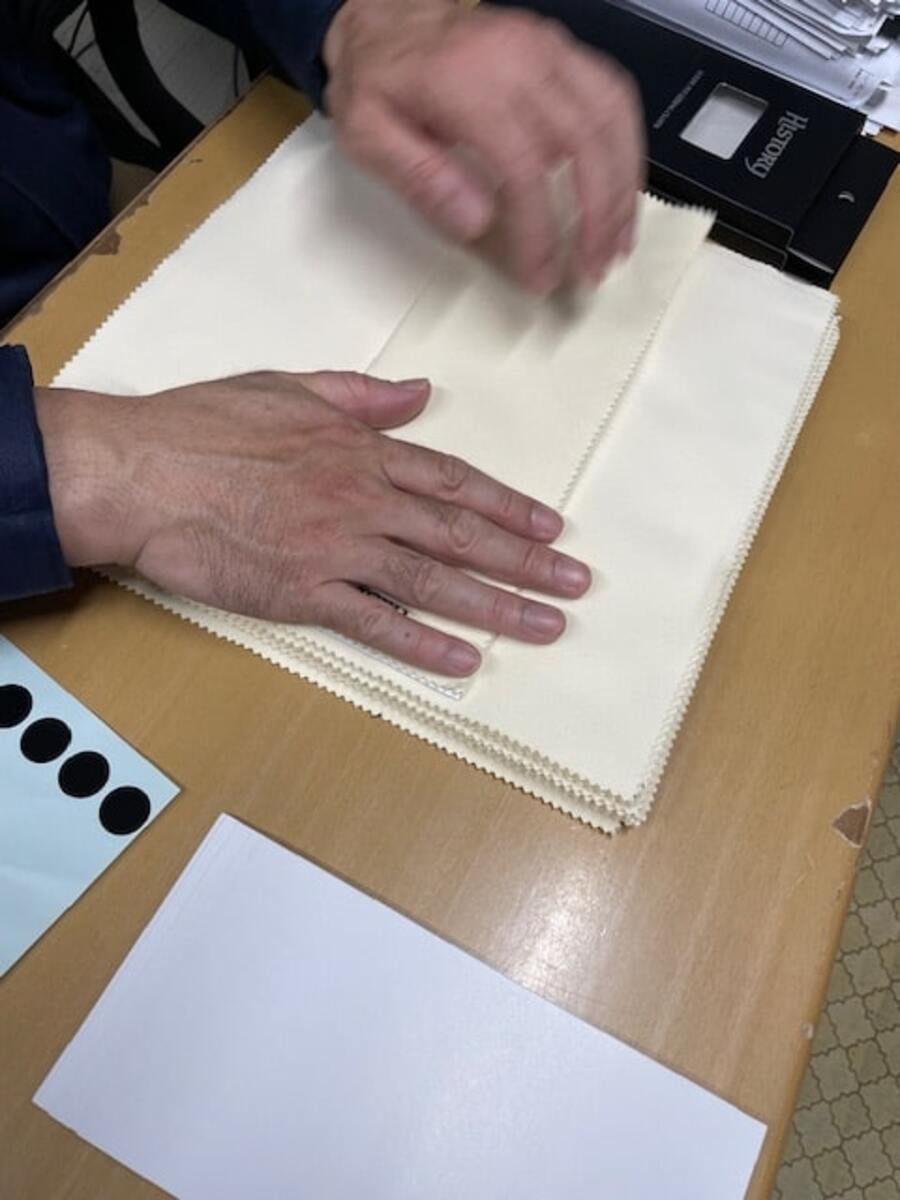

最初は反物という大きな布が巻かれた状態です。

左側に見えるのが「延反機」

生地を真っすぐに伸ばしつつ、裁断するために生地を重ねていく工程自動で行うことのできる機械です。

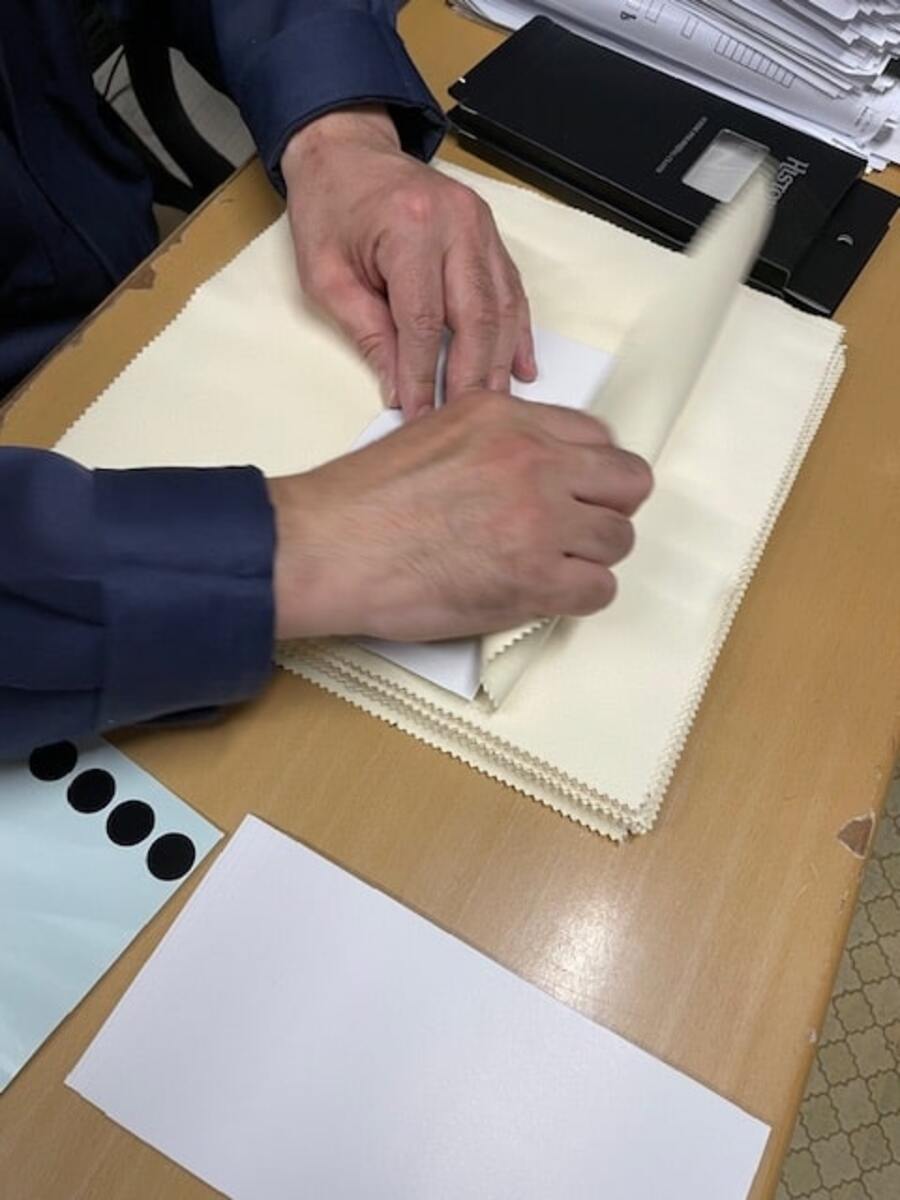

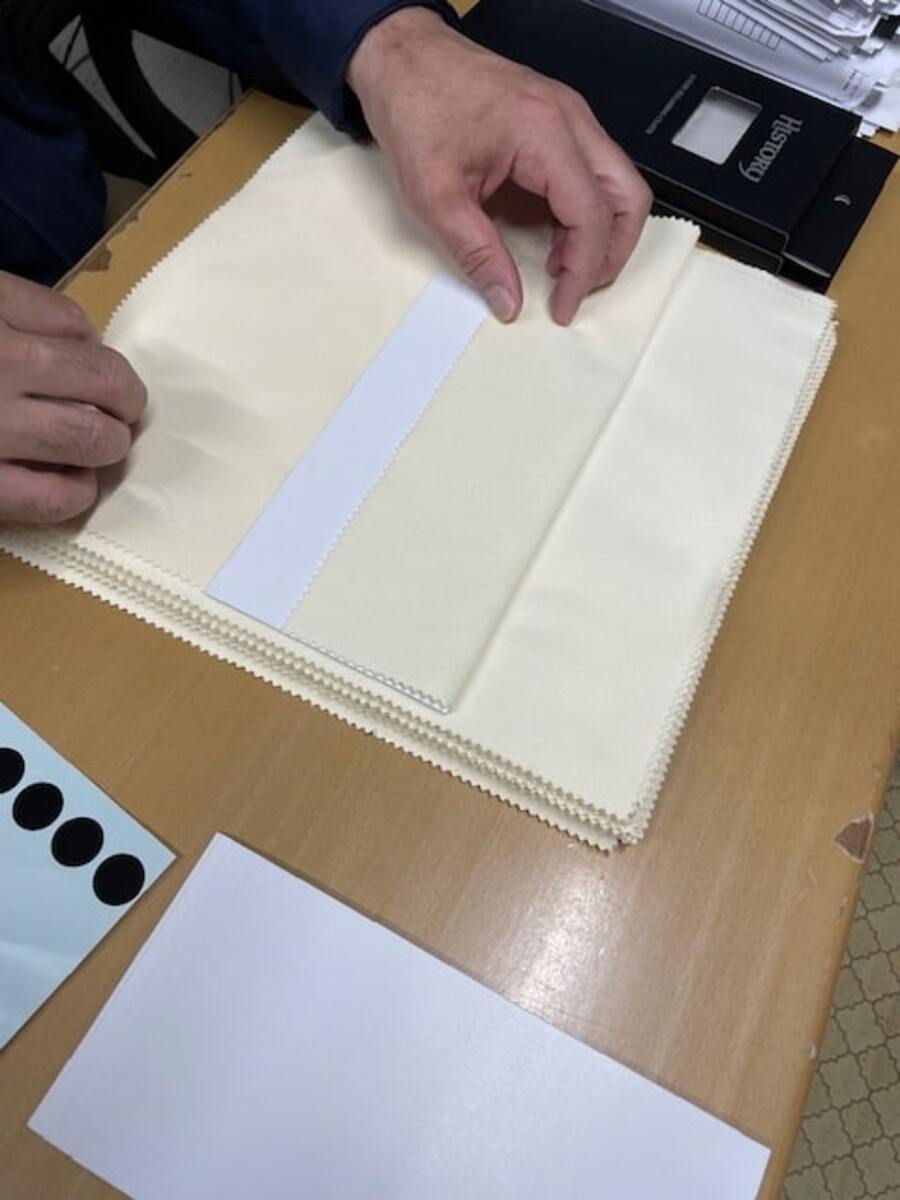

延反機を経て伸ばされ伸された布が切られていきます。

縁をギザギザに切っていきます。

切っている途中。

まだ一辺しか切られていないところに注目!

残り三辺も切って…。

ロゴが入り、見慣れたクロスの完成です!

畳んでパッケージに入れます。

この工程が手作業という点に中の人は大変驚きました!

てっきり機械任せかと…。

丁寧に作られていることがよく分かりますね。

まとめ

【メーカー担当者に聞く】第一回、いかがでしたでしょうか?

取材した中の人は、一枚のクロスが手間と苦労がたくさんかかって製作されていることを改めて知ることができました。

ネックをクロスで包んでいる方、よく見かけますよね?

「絶対にやめてください!」とのことですよ…。

次回もお楽しみに!