皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

Vol.26 “管理人が見送り続けてしまった、あのギター”でご紹介したモデルもそうですが、今回のギターも学生時代から憧れ続けているモデルになります。使用していたギタリストが格好良かったのもありますが、とにかく存在感のある魅力的なギターなんです。

Gibson Custom Shop Murphy Lab 1957 Les Paul Custom Reissue w/Bigsby Light Aged

1954年7月のNAMMショウで発表されたレスポール・カスタム。

デビュー当時はネック側にP-480(アルニコV)ピックアップ、ブリッジ側にP-90ピックアップを搭載し、ブリッジには新開発のチューン-O-マチック(ABR-1)が採用されました。キャパシター(コンデンサー)の変更などマイナーチェンジはありましたが、1957年の初頭までこの仕様で生産されることとなります。

そしていよいよ、P-480とP-90ピックアップに代わり、セス・ラヴァーとウォルター・フラーが考案したハムバッキング・ピックアップ(P-490)=通称PAF(Patent Applied For)を搭載したレスポール・カスタムが登場します。

前置きが長くなりましたが、今回皆様にご紹介するのはこの頃のレスポール・カスタムを忠実に再現したモデルになります。

特定の年代や個体を忠実に再現したモデルはギブソン・カスタムショップで製作されます。再現するために多大なコストや時間がかけられており、その完成度は年々高まっています。細部にわたる拘りの一つ一つがオリジナルと見間違うほどの雰囲気を醸し出します。

ヘッドストックにはスプリット・ダイヤモンド・インレイが入れられており、ヘッドの外周には積層バインディングが施されています。ウェザーチェック(塗装の割れ)やエッジ部の塗装の剥がれが良い感じです。これらの処理はカスタムショップ内にあるマーフィー・ラボで行われます。

マーフィー・ラボにはヒストリック・コレクションの黎明期を支え、エイジングのパイオニアとして知られるマスター・アルティザンのトム・マーフィー氏自らが任命した7名のアルティザンが所属しており、全てのMurphy Lab エイジド製品の特別なラッカー・プロセスと、エイジング作業がここで行われます。

先月の出張時にトム・マーフィー氏が仰っていましたが、マーフィー・ラボで使用される専用の塗料(Murphy Labラッカー)はヴィンテージ・ギブソンと同じ性質であるため、リアルなウェザーチェックはもとより、クリスピーでレスポンスが良く、立ち上がりの早いサウンドになるそうです。マーフィー・ラボを初めて弾いた時に感じたサウンドの変化は、まさにこれでした。

チューニング・マシン(ペグ)には年代に準じたパーロイド・チップのKLUSON 501VX(ワッフルバック)が装着されています。

3ピックアップのレスポール・カスタムと言うとGrover 102G(Pat刻印入り)を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、102Gが採用されるのは1958年頃で、1957年当時はまだ501VXでした。ヘッドストックのエッジの傷、シリアルNo.のインクの色も素敵です。

マーフィーラボ・コレクションにはヴィンテージギターの滑らかな握り心地を再現するロールドバインディングが採用されています。私の連載でも何度も触れていますが、握り込んで演奏しても指板エッジが手に当たっている感じが少ないので、とても弾きやすいです。

当時はフレットレス・ワンダー(低く幅のあるフレット)でしたが、リイシューのフレットにはHistoric Medium-Jumboが採用されています。オリジナルのフレットレス・ワンダーは本当に背が低く、初めて見た時には「2、3回折り畳んだ銀紙が指板に張り付いているようだ」と思ったのを今でも覚えていますが、見た目とは裏腹に普通に弾けました。

撮影技術が未熟なため上手くウェザーチェックを撮影することが出来ませんが、ギター全体に入っています。マーフィーラボ・コレクションには4種類のエイジング・レベルが用意されており、この個体は50年以上適度に弾かれてきたコンディションを再現しており、小傷や弾き傷、エッジのソフトなダメージが再現されています。

ボディバックにはバックルによる演奏傷が再現されています。マーフィー・ラボのラッカー自体が比較的硬質なため、打痕を付けた際の塗装の割れ方が非常にリアルです。黒いペイントの下から覗くマホガニーも雰囲気があります。

ミドル・ピックアップの横にはピッキングによって付いた傷が再現されています。バインディングとボディの境目にある塗装の割れ方も理想的に見えます。飽くまで私の好みですが。皆様もぜひ画像を拡大してご覧になってみてください。

厚みの異なる5プライ(黒/白/黒/白/黒)の特徴的なピックガード。面取り部とトップコートが施されたセル・バインディングのコントラスト、質感など、どこを切り取って観ても美しく感じます。

ちなみにですが、ボディにバインディングを巻く作業は150年前と変わらず職人が紐で縛って行います。片側を巻いては4時間乾燥させますので、ボディトップとバックを巻き終わるのに4時間×2=8時間もの時間を要します。

ピックアップは定評のあるカスタムバッカー(アルニコⅢマグネット)を採用しています。3ピックアップのカスタムは、①ネック・ピックアップ、②ミドル・ピックアップ+ブリッジ・ピックアップ、③ブリッジ・ピックアップの3ポジションをピックアップ・セレクター・スイッチで切り替えます。

当時のオリジナルはセンターポジション(②)でアウト・オブ・フェイズ・サウンドが得られましたが、かなり癖のあるサウンドになるためリイシューでは一般的な同位相のミックス・サウンドになっています。

海外では「ケース・キャンディ」と呼ばれている付属のハング・タグ類を見ていきましょう。これらのタグも当時の物を復刻しており、モデルの特徴や各パーツのセッティングの仕方などが記載されています。

1950年代の「Professionals Attention」の紙には紐が付いておりぶら下げられるようになっていましたが、リイシューには紐が付いていません。何か意図があるのかも知れませんが、ひそかに紐が付く日を楽しみにしていたりします。

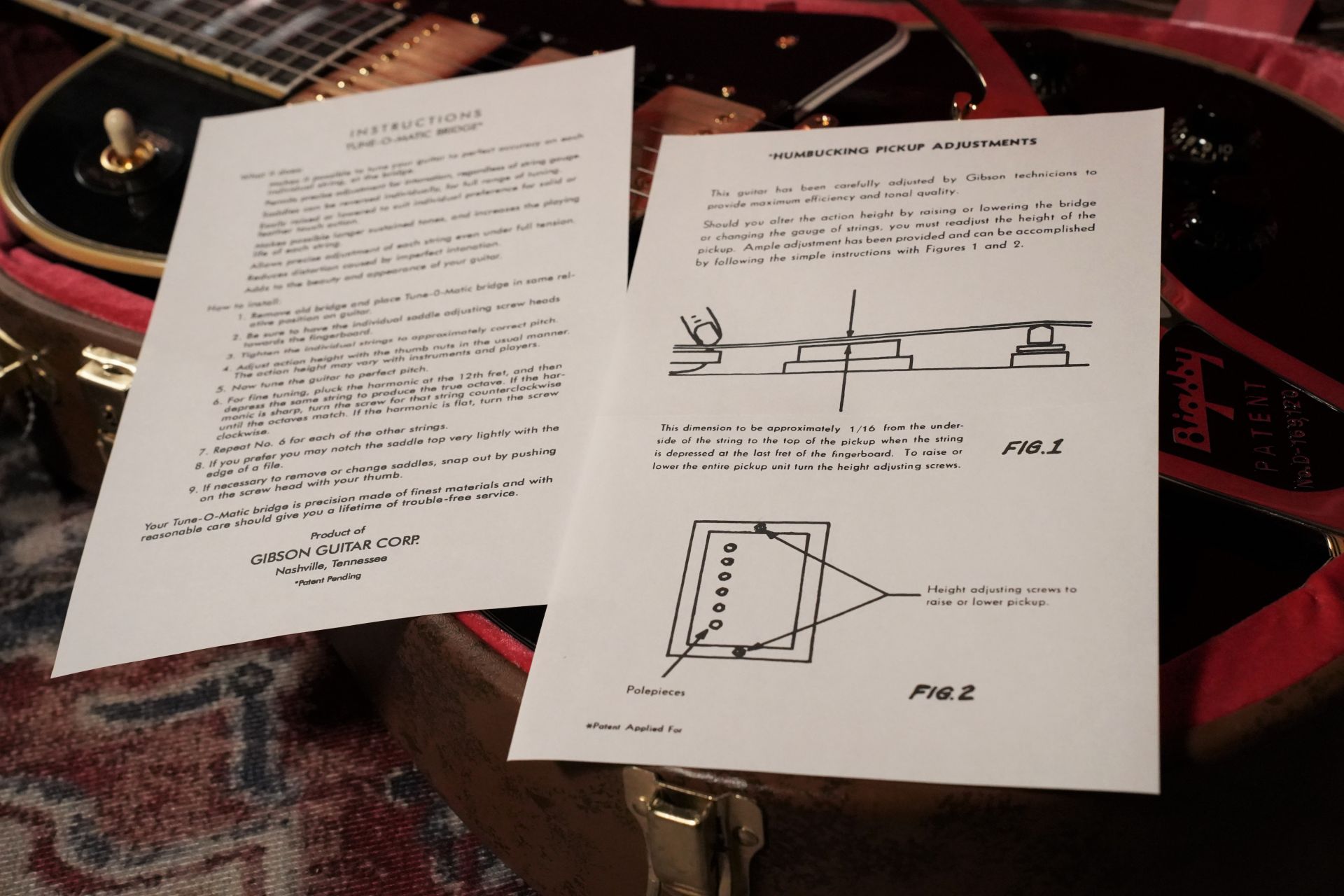

こちらの2枚は結構有名なのでムック本などでご覧になった方も多いのではないでしょうか。ピックアップとチューン・オー・マチック・ブリッジの調整について書かれた紙になります。

当時のギブソンが推奨するセッティングが当時の言葉で知れるので、資料としても面白いです。時代を感じるデザインやフォントも素敵です。

ケースに収めて並べてみました。ワンオーナー品のヴィンテージを見ているような雰囲気に浸れます。ギターは演奏するための道具であることは確かですが、弾く以外にも部屋で眺めたり、写真に収めてシェアしたりと様々な楽しみ方が出来るので良いですよね。

ギターに見惚れていたら大事なパーツをご紹介し忘れるところでした。ビグスビー社のB-7ヴィブラート・ユニットです。当時はストップ・テイルピース仕様の方が多く出荷されていましたが、ファクトリー・ビグスビー仕様も存在します。

ビグスビーのヴィブラート・ユニットは流行の変化から敬遠されていた時代もありましたが、特有の金属的な響きと倍音感のあるサウンドは近年のギタリスト達によって再評価されています。音楽好きのバイク技術者がデザインしたユニットなだけあって、見た目も抜群です。

※1940年代のロサンゼルス、バイクショップ”Crocker Motorcycle Company”に勤める熟練のクラフトマンPaul Bigsby(ポール・ビグスビー)が新しいメカニズムを取り入れたヴィブラートをデザイン(別室 野原のギター部屋 Vol.21 “Swing Low Sweet Bigsby”より引用)

今回はGibson Custom Shop Murphy Lab 1957 Les Paul Custom Reissueをピックアップしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

どの仕様のレスポール・カスタムも好きなのですが、特にジミー・ペイジ氏の使用で知られる3ピックアップ+ビグスビー仕様のカスタムには強い憧れがあります。(←ロイヤル・アルバート・ホールのC’mon Everybodyでやられました)

オリジナルが今ほど高騰していなかった頃、購入を検討し何度か試したことがありましたが、普段弾き慣れていないエボニー指板のレスポンスとサウンドに戸惑いを覚え、いずれも見送ってしまいました。

以来、何となく「自分には弾きこなせないギター」だと思っていたのですが、その感覚は年々薄れてきており、今回のレスポール・カスタムは違和感なく弾くことが出来ました。きっと私がレスポール・カスタムというギターに慣れてきたのだろうと思います。

この記事をご覧になっている皆様の中にもエボニー指板や3ピックアップ、ビグスビーに苦手意識をお持ちの方がいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ手に取ってお試しになってみてください。少し手強そうな見た目ですが、やや金属質な引き締まったアタックや分離の良いサウンドがとても魅力的な一本ですので。