皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

長い年月をかけ再現度を高めていったヒストリック・コレクション。個人的にギブソン初のエイジド・フィニッシュが登場した1999年の印象は強く、40thアニバーサリーに相応しいアップデート内容に胸を躍らせていたのを今でも覚えています。大好きな1950年代当時のブラウンケースが復刻されたのもこの年でした。

その後も幾多のアップデートが行われてきましたが、近年ではマーフィー・ラボ・コレクションの発売はとても印象深く、1999年と同じかそれ以上のインパクトがあるトピックでした。

今回はそんなマーフィー・ラボ・コレクションから、オリジナルでは極めて入手が難しいであろうこちらの1本を皆様にご紹介したいと思います。

Gibson Custom Shop Murph Lab 1964 SG Standard w/Maestro Vibrola Antique Pelham Blue Ultra Light Aged

1961年、レス・ポール・モデルがSGシェイプにモデルチェンジをしました。それまでよりも薄いボディ厚、ベベルドコンター、トレモロ・ユニット(スウィング・アウェイ・プル・サイドウェイ・アーム)の標準装備など、今までのイメージを一新する大きな仕様変更でした。

1963年の途中にはレス・ポール氏との契約が切れ、翌年の1964年にモデル名がSG(Solid Guitarの略)になります。

この時期に変わったのはモデル名だけではなく、それまでのサイドプル・ビブラートはマエストロ・バイブローラーに置き換えられ、スリムテーパーであったネックは1959年製レスポールに近いものになりました。

そんな1964年当時のSGをギブソ・カスタムショップが忠実に再現したのが、こちらのMurph Lab 1964 SG Standard w/Maestro Vibrolaになります。

「忠実にって言ったけど、当時のSGはチェリー・レッドでしょ?」

仰る通り当時はチェリー・レッドがほとんどですが、極僅かにカスタム・カラーであるペルハム・ブルーのSGも作られました。ギブソンのカスタムカラーはフェンダーのそれよりも圧倒的に生産数が少ないため、オリジナルのペルハム・ブルーは大変希少です。

ちなみに当時のペルハム・ブルーはキャデラックで使用されていたもので、1963年と1966年にギブソンが発行したカラーチャートには塗料のリファレンス番号(DuPont: 4038L, Ditzler PPG: 12264, Acme Rogers: 8854)は記載されていませんが、自動車名が記載されています。

このブログでは何度も触れていますが、最近のギブソン・ロゴはとても雰囲気が良いです。直線に見える箇所が定規で引いたような直線ではなかったり、全体的に丸みを帯びているなど、ノスタルジックな雰囲気を纏っています。 1961~1963年までは「Les Paul」の文字が入ったトラスロッド・カバーが取り付けられていましたが、1964年にはプレーンのものに変更されました。この白い外周部分が広いタイプのトラスロッドカバーは1965年途中まで採用され、以降は狭いものへと変更されます。

1961~1963年までは「Les Paul」の文字が入ったトラスロッド・カバーが取り付けられていましたが、1964年にはプレーンのものに変更されました。この白い外周部分が広いタイプのトラスロッドカバーは1965年途中まで採用され、以降は狭いものへと変更されます。

年代に準じた1列刻印2コブペグを搭載。ウルトラ・ライト・エイジド仕上げの本体に合わせた軽めのエイジングが施されています。

濃い色味のローズウッドに収められたディッシュ・インレイは2019年以降から採用されているアンティークド・インレイ。経年変化による色味を再現したものになります。ローズウッドとのコントラストが素敵です。

べっ甲柄のサイド・ポジション・マーカーが入れられたセル・バインディングを見ますと、指板表面側のトップコート(ラッカー)が無くなっており、少し明るい色の地が出ているのがお分かりになりますでしょうか。

これはヴィンテージギターの滑らかな握り心地を再現するロールド・バインディングの加工によるもので、塗装後に施すためトップコートが消失し、セル・バインディングの地が露出します。

最終フレットまで露出するダブル・カッタウェイ仕様というだけでハイフレットへのアプローチが容易に行えますが、更にストラップピンの下辺りから上に向かって、1弦側のボディ厚が薄くなるようテーパーがつけられています。

普段レスポールやストラトキャスターなどを弾いてらっしゃる方の中には、ボディ・バックに設けられたストラップ・ピンによるバランスを気にされる方もいるかもしれませんが、そこまで大きな違和感を覚えることは無いと思います。

ピックガードは黒/白/黒/白/黒の5プライ構造です。1961~1963年のレス・ポール(SG)は5点のピックガード・スクリューで取り付けられていましたが、1964年からブリッジ・ピックアップ・リングの横に1点追加され、6点になりました。

この画像では確認しづらいですが、こちらの1964 SG Standardもオリジナル通り6点止めのピックガードを再現しています。

ピックアップはアンポッテッドのカスタムバッカー(アルニコⅢ)が搭載されています。

1964年のオリジナルはネック側にPAFが搭載された個体も稀にありますが、ほぼスクエアウインドウのパテント・ナンバー・ピックアップ(#PAF)が搭載されています。1964年初期に搭載されていたパテント・ナンバー・ピックアップは、底面のデカールが異なるだけでショートマグネットのPAFとほぼ同じものですので、現時点ではカスタムバッカーの搭載は最良の選択だと思います。

余談ですが、ヴィンテージギター愛好家でもあるジョー・ボナマッサ氏が「ショートマグネットのPAF(後期PAF)と初期のパテント・ナンバー・ピックアップは同じ(サウンド)だ」と動画で発言されていたのを記憶していますが、いつ頃の動画だったでしょうか…

ブリッジはブラス・サドルが取り付けられたノン・ワイヤーのABR-1が搭載されています。ナイロン・サドルと弦が切れた際にサドルの脱落を防ぐワイヤー(リテーナー)は1962年頃から出始めますが、混在する期間を経てゆるやかに移行していったので、ノン・ワイヤー+ブラス・サドルでもさほど違和感を覚えません。

1964年当時のマホガニーと現在のものでは硬さが異なります。現在のマホガニーは当時よりも柔らかい傾向にありますので、オリジナルの様な音の芯と抜けを意識するのであれば、ブラスサドルの方が合うのではないかと個人的には思っています。木材、パーツ等の特性を踏まえ、トータルで狙った音に近付ける考え方です。

と言いつつも、ナイロンサドル特有のサウンドやルックスも捨てがたいので、1960年代(1962年以降)のリイシューでブラスサドルのものには交換用のナイロンサドルを付属して頂けると嬉しいのですが、いかがでしょうか。

※サドルの交換は専門の技術を要しますので、リペアに出されることをお勧めします

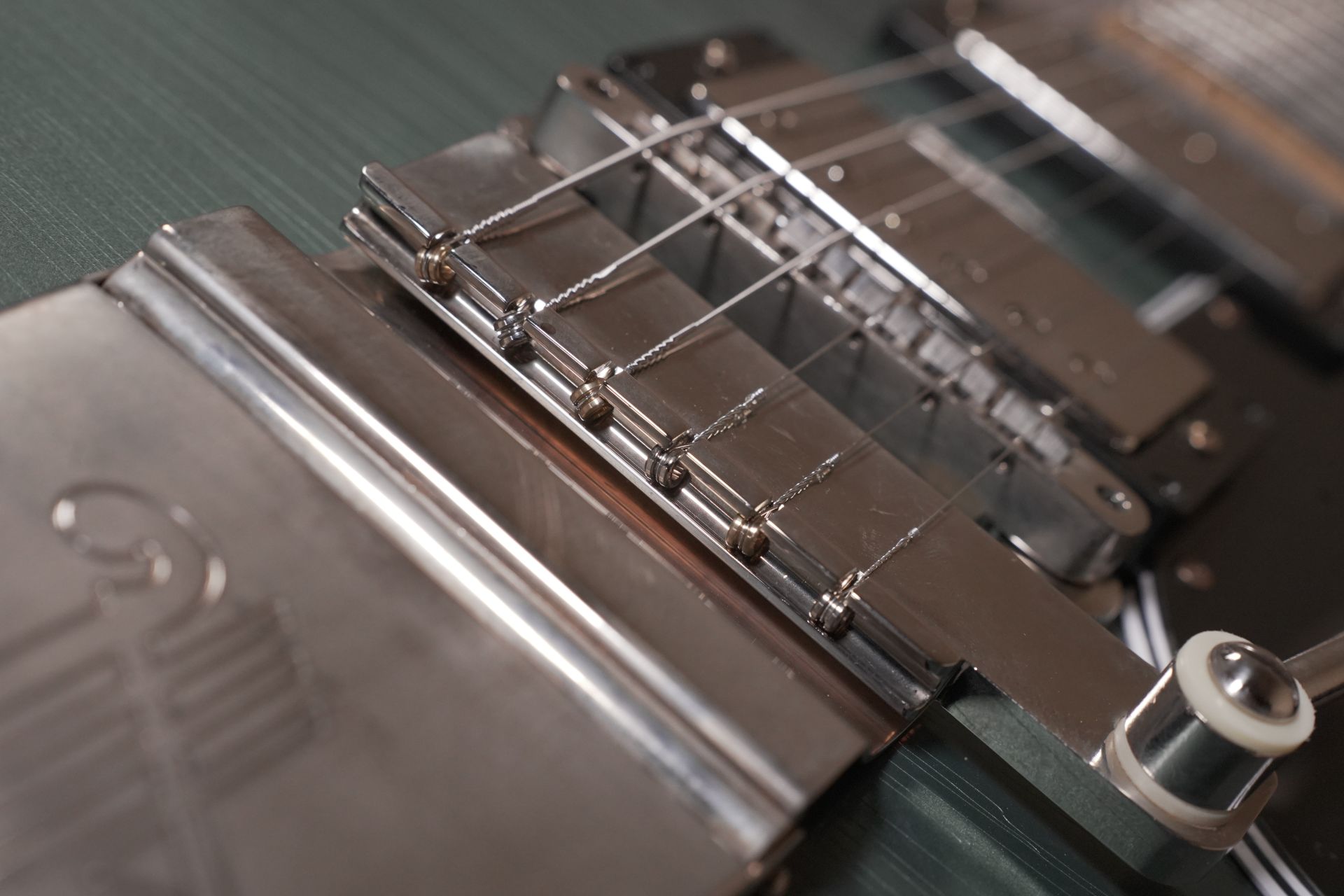

テイルピースには美しく印象的なデザインが施されたマエストロ・ヴァイブローラが搭載されています。年代に準じたニッケル・メッキで、他のハードウェアー同様にエイジングされています。 大きなカバーは「+」の小さなスクリューでユニットに取り付けられています。

大きなカバーは「+」の小さなスクリューでユニットに取り付けられています。 Gibsonのロゴがジグザグでデザインされています。Vol.26のTrini Lopezでも触れましたが、テイル・ピース・スタッドのアンカー(ボルトの受け)を隠す”CUSTOM MADE”プレートなどでも見受けられます。

Gibsonのロゴがジグザグでデザインされています。Vol.26のTrini Lopezでも触れましたが、テイル・ピース・スタッドのアンカー(ボルトの受け)を隠す”CUSTOM MADE”プレートなどでも見受けられます。 マエストロ・ヴァイブローラの可動部分は前回の記事でご紹介した1967 Flying Vに搭載されたショート・ァイブローラと同じ構造をしており、湾曲させた薄い鉄板をしならせることで、音程に変化を与えます。ボディにマウントするスクリューの位置こそ異なりますが、ほぼ同じユニットと解釈して差し支えないと思います。

マエストロ・ヴァイブローラの可動部分は前回の記事でご紹介した1967 Flying Vに搭載されたショート・ァイブローラと同じ構造をしており、湾曲させた薄い鉄板をしならせることで、音程に変化を与えます。ボディにマウントするスクリューの位置こそ異なりますが、ほぼ同じユニットと解釈して差し支えないと思います。 ボールエンドが溝に納まるシンプルな構造となっており、弦のテンションのみで留まっています。

ボールエンドが溝に納まるシンプルな構造となっており、弦のテンションのみで留まっています。

アーム・バーや先端に取り付けられたキャップもショート・ヴァイブローラと同じものが使用されています。先端に向けて厚みが薄くなっているのがお分かりになりますでしょうか。握り易さ(操作し易さ)を考慮した滑らかな曲線でデザインされています。

コントロール・ノブは年代に準じてメタル・インサートのトップ・ハット型が取り付けられています。5プライ(黒/白/黒/白/黒)のピックガードと良く似合っています。

今回はMurph Lab 1964 SG Standard w/Maestro Vibrolaをピックアップしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

その個体が過ごしてきた環境によってトップコート(ラッカー)のやけ具合も様々ですが、マーフィー・ラボの色味の再現度はかなりのものではないかと思います。

冒頭でも触れた通り、当時のSGと言えばチェリー・レッドがほとんどで、それ以外のカラーに出会うことは滅多にありません。私も、この目で実物を見たのは1度だけ。そんなレアなモデルを気兼ねなく弾いて楽しむ事ができるのがリイシューの魅力の一つでもあります。もちろん、SG特有の軽快かつ倍音豊かなサウンドも存分にお楽しみ頂けます。

今回の記事に登場しましたMurph Lab 1964 SG Standard w/Maestro Vibrolaの詳細につきましては、下にご用意させて頂きました商品ページをご覧ください。それでは今回はこの辺で。