皆様こんにちは。

Vol.4では「PRS流メンテナンス・セットアップ」について解説します。

ギターを使用し続けるうえで気になるのは「所有楽器のメンテナンスやセットアップ方法」だと思います。

今回はPRSギターが持つ美しさと音質・プレイアビリティを保つための方法を、20年以上オフィシャルディーラーとして取り扱ってきた経験をもとに、2024年時点でのPRS国内出荷時のセッティングも含めてお伝えします。

メンテナンス編

ギターを良いコンディションで永くお使いいただくうえでメンテナンスは重要です。

トラブルを極力減らし、ギターにとって快適な状態の維持が、演奏や鑑賞を楽しむことに繋がります。

具体的なメンテナンス方法の紹介の前に私が大切だと思っていることを一つ。

それは「定期的にギターに触れていただきたい」ということです。

愛機に触れて、可能であればアンプ等に接続して弾いていただくことが、ギターのコンディション維持、状態を知るきっかけに繋がります。

コレクタブルなアイテムを演奏する場合、ギターへの心配りは必要ですが、長時間放置することによる意図しない変色や腐食の防止、電装パーツやフレットの劣化抑制という観点でも、ギターに触れていただくことは重要です。

最適な保管方法

湿度・温度管理

端的に言えば「人間が快適に過ごせる環境」がギターにも優しい環境です。

日本は四季折々の環境変化が顕著な国ですので、季節に合わせて室内環境を調整することで予期せぬトラブルを防止できます。

そのため、室内にデジタルの温度計と湿度計の設置をおすすめしております。

直射日光などによる過度な高温や低温、急激な温度変化はギターの塗装に影響をもたらす場合があるので注意が必要です。

湿度管理は主に「ネックの反り防止、指板保護」のために行います。

湿度が高いとギターの木材が水分を吸収し膨張します。この膨張がネックを逆反りさせる要因になります。

逆に湿度が低いとギターの木材が乾燥して収縮します。これにより、ネックが順反りする要因になるだけでなく、エボニー指板などの「割れ」にもつながってしまいます。

日本の気候で特に注意が必要なのは「秋冬」時期の乾燥。

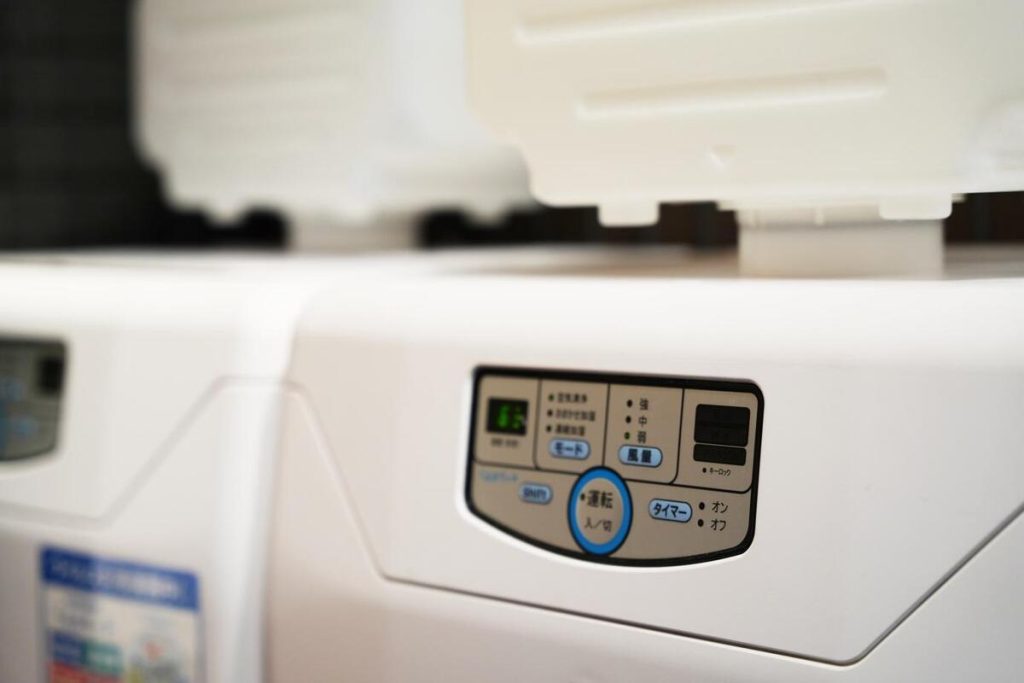

湿度が高過ぎたり低過ぎたりしないよう、加湿器や除湿機を設置し、適度な湿度(40〜60%)を保ちます。

保管はギタースタンド or ケース?

「ギタースタンドに置く」、「ケース内にしまう」、どちらの保管方法が良いのかは双方メリット・デメリットがあるため悩ましい問題です。

ギタースタンドを使用するメリットは「ギターを眺める楽しさと気軽に手に取れる便利さ」です。

デメリットとしては、ギターとの接地面がゴム製のスタンドを使用する場合、ラッカー塗装が化学反応を起こし、塗装が溶けたり変色したりすることがあります。

2019年途中からUSA製のPRSギターはラッカーフィニッシュが採用されています。

※ボルトオンのメイプルネック・ナチュラルカラーは2019年以前からラッカーフィニッシュです。

ですので、上の画像のようにスタンドと楽器の接地面に専用の保護カバーを使用するか、クロスを巻きつけるなどして直接の接地を避けていただいた方がベターです。

※ラッカー対応と記載があるスタンドでも、念のため接地面を保護した方が安心です。

また長期間にわたって楽器をスタンドに置く場合は、定期的に楽器の位置を変えることを推奨します。

ハードケースやギグバッグなどケースに入れて保管するメリットは「直射日光や急激な温度変化を避けることが可能」な点です。

直射日光や紫外線を避けることは塗装のトラブル、変色やカラーフェイド(褪色)対策にも繋がります。

また、ケースに収納するシーンとして配送や持ち運びもありますが、例えば冬の寒いなか長時間外に持ち出したギターを暖かい部屋でケースからすぐに取り出すと、塗装にクラッキングなどの影響が出る可能性もあります。

その際は室内の温度に慣れた後にギターを取り出す方と安心です。

ちなみにネックの反りに関しては前述の湿度変化や弦の張力の影響が大きいため、どちらの方法でもさほど気にしなくて大丈夫です。

弦は緩めた方が良いのか?

エレキギターは弦のテンションがかかった状態を想定して設計されているため、基本的には「弦は緩めずチューニングしたままの状態」で問題ございません。

PRSギターにおける弦のテンションは、25インチスケールでSignature Strings 010-046を使用してレギュラーチューニングにした場合、1弦〜6弦までの合計で約40kgとなります。

これは中学生が1人ぶら下がっているのと、ほとんど同じくらいの力がかかっています。

弦を緩めきった状態にすると、このテンションが無くなり、ネックが捻じれたりする要因となりますので、1週間に1回演奏するような頻度でも基本的にはチューニングしたままが望ましいです。

長期間弾かない場合はネックに過度な負担がかからないよう、環境に合わせて半音〜1音程度下げておくことをおすすめします。

塗装ケアと全体クリーニング

ギターを弾いたあとは、ボディ・ネック・指板・弦を乾拭きしましょう。

それだけでも全体を綺麗に保つことに繋がります。

乾拭きをしても取りきれない汚れはクリーナーやポリッシュなどでクリーニングします。

上の画像の真ん中「GUITAR CLEANER」は、PRSファクトリーでも使用されている非研磨のクリーナーです。

こちらを使用して汚れや指紋を落とします。

画像右の「GUITAR POLISH」もPRSファクトリーで使用されているポリッシュで、楽器に光沢と滑らかさをもたらします。

いずれもニトロセルロース・ラッカー塗装にも使用可能です。

グロスフィニッシュ(艶有り)の塗装はポリッシュが使用可能ですが、サテンフィニッシュ(艶無し)にポリッシュやコンパウンドを使用すると艶が出てしまうため、サテンフィニッシュは乾拭きを基本に、サテンフィニッシュでも使用可能なポリッシュを少量使用する程度に留めた方が良いです。

また、ブラックカラーは磨き過ぎると磨き傷が付いてしまったり、58/15LTなどのPUカバーに入った刻印も、磨き過ぎると消えてしまったりするのでご注意ください。

クロスはクリーナー用と乾拭き用とで分けていただき、目が粗いものだと細かな傷がつく可能性があるため、スウェード素材やセーム皮のものがおすすめです。

PRS流の弦交換

弦を適切な状態で張ることはサウンドやチューニング安定性の向上、ビリつきの解消にも繋がります。

演奏頻度にもよりますが「1ヶ月に一度」は交換するのが理想です。

コーティング弦の場合、錆びていなかったとしても弦は伸びて劣化していきます。

PRSには特有の弦交換方法があり、こちらを行うことでファクトリー出荷時と同様のテンション感が維持できます。

弦交換方法

1.ギターを安定した作業台に置き、クロスなどを敷いて保護

楽器が不安定な状態だと、ふとした瞬間に大切な楽器を傷つけてしまう恐れがあるので注意しましょう。

また、全ての弦を外して指板にオイルを塗布する場合や、フレットをクリーニングする際は必ずブリッジ下にクロスを挟み、ボディとブリッジが接触しないよう保護します。

2.ストリングワインダーを使ってペグを回し、弦を緩める

ロックペグの場合は、ペグポスト先端のロック部を反時計回りに回してロックを解除します。

弦を交換する際は、すべての弦を一度に外さず、1本ずつ交換するとネックにかかるテンションが急激に変わるのを防げます。

3.弦が緩んだらストリングカッターでカット

カットしたらペグポストのロックを解除して、古い弦をブリッジとヘッドから取り除きます。

4.ブリッジやペグ周りにたまった汚れやほこりをクロスで拭き取る

指板やフレットをクリーニングする場合は全ての弦を外しますが、ブリッジ下にクロスを挟んでボディを保護します。

弦を全てカットした際のボディバック内のスプリングの張力変化で、ブリッジ付近の塗装が割れる可能性があるためです。

5.新しい弦をボディバック側のブリッジ弦穴からボディトップ側まで通す

その際、弦のボールエンドがブリッジ内のホールにしっかりと固定されていることを確認してください。

6.ペグポストのホールを弦が真っ直ぐに入るよう角度を調整する

その後、ヘッドのペグポスト・ホールに弦を通し、ペグポストに巻き付けます。

弦がきれいに巻かれるようにし、ペグに均等に巻かれるようにしましょう。

ロックペグの場合はナット部で弦の下に指を2本入れて、弦を少したわませた状態でペグポスト先端のロック部を締めます。

6弦〜1弦までこの状態で巻き始めることで、ペグポストに巻き付ける回数をコントロールします。

ロック部は「手で締めてロック」されていれば大丈夫です。

緩いとチューニングが不安定ですが、キツく締め過ぎることは逆に弦が切れやすくなる要因となります。

上記はPhaseⅢペグにおける現在の張り方で、ウィングペグの場合は張り方が変わります。

生産完了していますがPrivate Stockのロックサドルもきつく締め過ぎないことが大切です。

こちらの張り方でペグポストに約1周巻き付けることが可能です。

USAノンロックタイプの場合はロックタイプ同様に、ナット部で弦の下に指を2本入れて弦を少したわませた状態で巻き始めることで、ペグポストに巻き付ける回数をコントロールします。

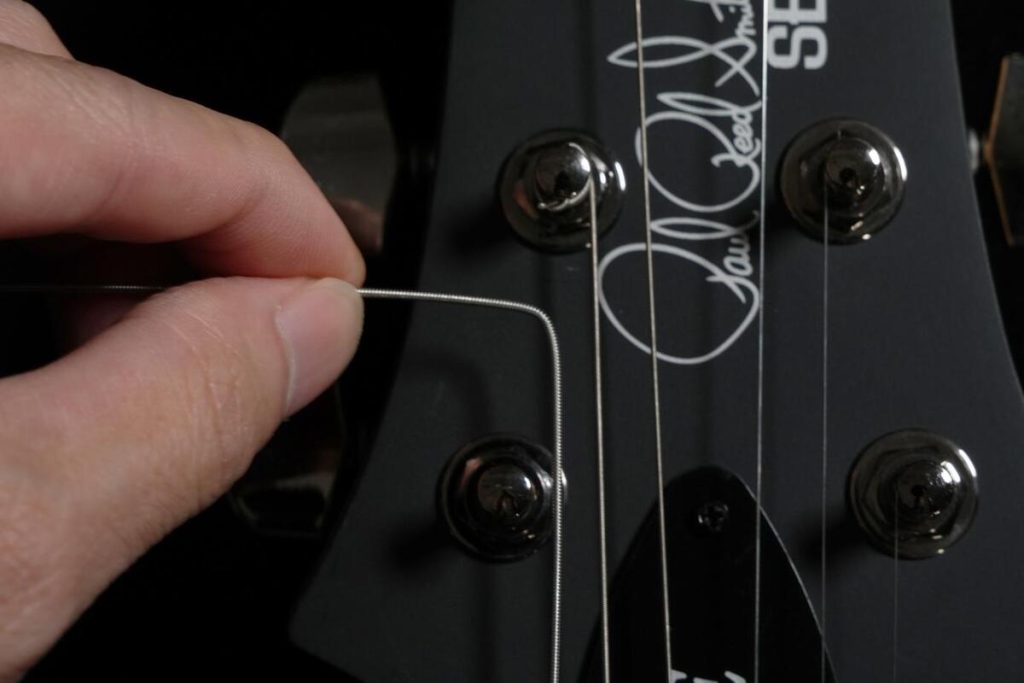

上の画像のように弦をペグポストに通した後、内側の下部を潜らせます。

続いて弦の先端部を上に持ち上げます。

横から見てみました。

この状態からペグポストに巻きつけていくと、下の画像のようにペグポストに約1周巻きつけられます。

弦がペグにしっかりと固定され、少ない巻き数でもチューニングが狂いにくくなります。

SEノンロックは基本的にはUSAノンロックタイプと同じ巻き方ですが、ペグポストに約2周巻きつけます。

まず弦を通す前に、ペグポストのホールを90度横に向けます。

弦をペグ間の半分の位置で曲げます。

その後、ペグポストのホールに弦を通して、USAノンロックタイプを同様の方法で張ります。

ペグポストへの巻き数は2周が目安です。

8.ストリングカッターを使用してペグポストの近くで余分な弦の端を切り取る

9.すべての弦を取り付けたら、チューナーを使ってチューニング

PRSのUSAファクトリーでは「BOSS TU-3」を使用してチューニングしています。

その際、BASS PU(フロント)でトーンをゼロにしてチューニングをすることがPRS流です。

弦がまだ新しいので弦の張りが安定するまで、数回チューニングを繰り返します。

以前、John Mayer氏が所有するPRS Private Stock McCarty594に触れる機会がありましたが、ロックペグをあえてロックせず、ペグポストにも複数回巻きつけて使用していました。

Silver Skyと異なり標準的な弦高でしたので、どうぞ皆様のお好みに合わせてお試しください。

デフォルトのPRS弦

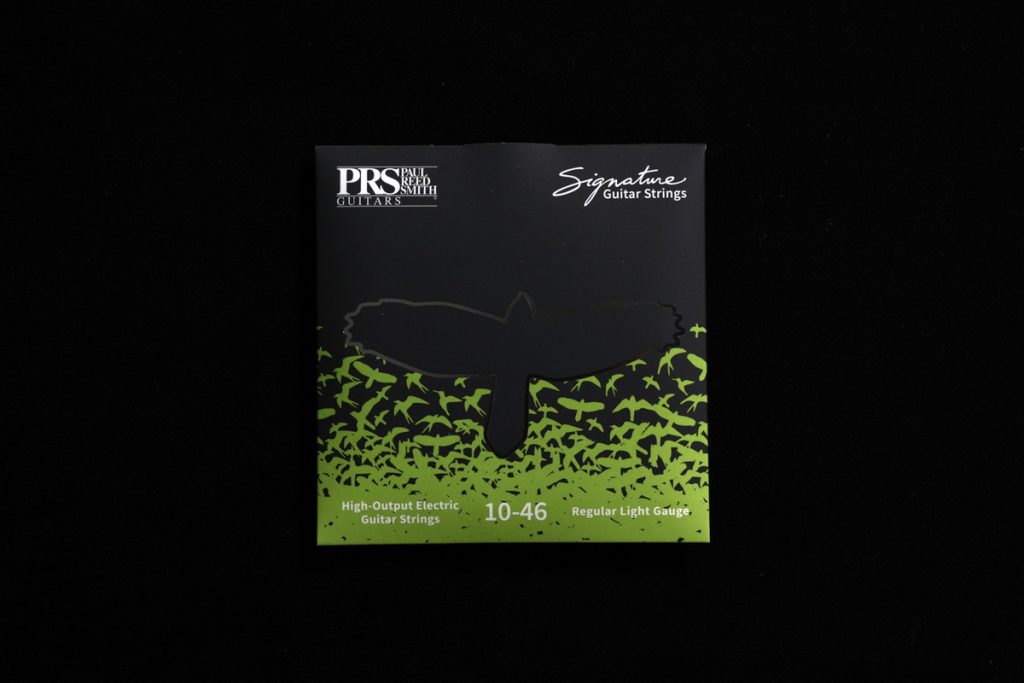

USAモデル出荷時は一部のモデルを除いて「PRS Signature Regular Light Guitar Strings 10-46」でセットアップされています。

独自配合の合金が使用され、よりダイナミックでブライトなサウンドを実現しています。

ハイカーボン・スチール・コアに六角形のニッケルメッキが施されたスチール弦を使用し、弦のポールエンド部分をハンダ付けすることにより弦の寿命を延ばし、より安定したチューニングを可能にしました。

USAモデルで009-042ゲージが標準だったのは、おおよそ2007年までです。

PRSブランドの弦が発売される以前は、ダダリオがデフォルトで使用されていました。

SEシリーズ出荷時は「PRS Classic Super Light Guitar Strings 9-42(CUSTOM系)もしくは 10-46(SILVER SKY/PAUL’S GUITARなど)」でセットアップされています。

SE MARK HOLCOMB SVNはPRS Light Top/Heavy Bottom10-52です。

ハイカーボン・スチール・コアに、六角形のニッケルメッキが施されたスチール弦を使用。

耐久性に優れたクリアでブライトなサウンドを実現しています。

ネック調整方法

日本は季節によって湿度の変化が大きいため、季節の変わり目でネックコンディションが変わる可能性が高いです。

ネックが反るとフレットと弦の距離が変わり、弾きづらいと感じることやビリつき・サウンド変化の原因となります。

ネックコンディションの確認

サドルを調整していないのに弾き心地が変わってきた場合、ネックが反っている可能性が高いです。

この場合、ブリッジ部のサドルを調整する前に、ネック調整をした方がベターです。

ネックが反っている状態は一般的には「順反り」と「逆反り」と表現されています。

順反り状態:弦高が高く、12フレット付近で弦と指板の間隔が大きくなっています。

逆反り状態:開放弦やローフレットで音詰まりやビリつきが出ます。

その他、ネックが「捻れている」状態もあり、その場合はネック・サドル・ナット・フレットなど全体のバランスを取りながら調整します。

捻じれている場合の調整方法については今回は割愛します。

それでは下記手順で詳しく状態を判断していきます。

1.カポを1フレットに取り付ける

2.最終フレットを左手で押さえる

1弦もしくは6弦どちらでも大丈夫です。

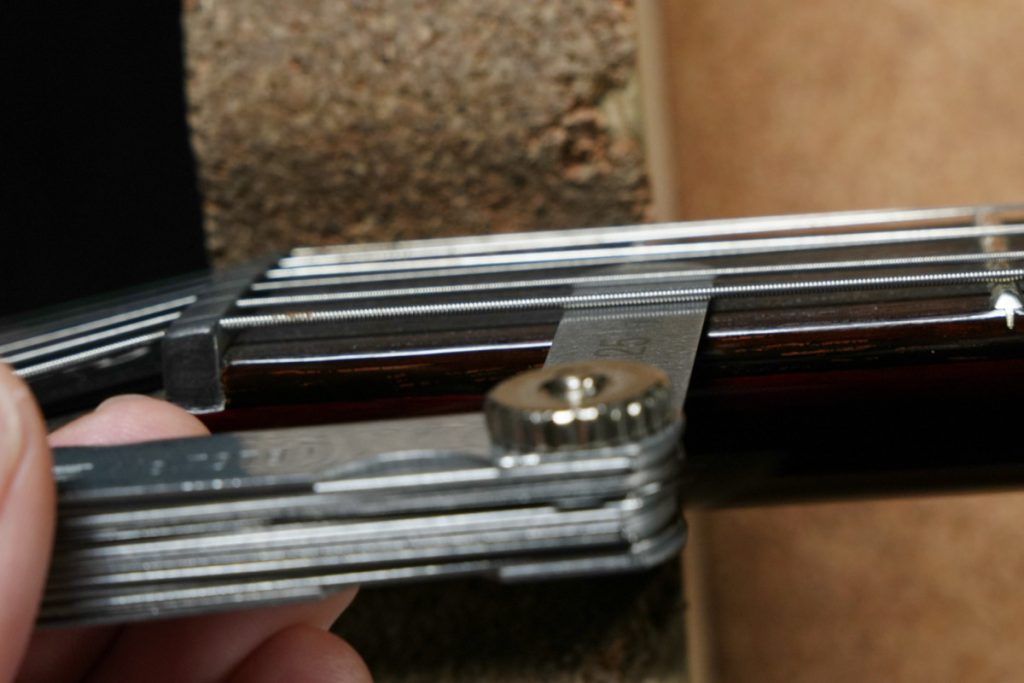

3.最終フレットを押さえながら「8フレットの頂点」と「押さえた弦の底面」を確認

弦とフレットの隙間をシックネス・ゲージで確認します。

※画像では撮影のため左手でシックネス・ゲージを持っていますが、本来は右手で計測します。

弦高の基準値は、ブリッジのサドル高をメーカー出荷時から変更してない場合「0.13のシックネス・ゲージがギリギリ当たらず、0.20のシックネス・ゲージが当たる」ようにトラスロッドを調整します。

0.13が弦に当たっている場合は逆反り状態、0.20が弦に当たらない場合は順反り状態ですのでネックを調整します。

ちなみにシックネス・ゲージやスケールはメモリが正確で視認性も高い「シンワ・ブランド」がおすすめです。

トラスロッドでのネック調整

ネックの反りは、内部に仕込まれている「トラスロッド」という金属製の棒で調整します。

トラスロッドとは直訳すると「締める棒」です。

トラスロッドを締めることでネックの反りを修正し、弦高を調整することができます。

ネックが適切な状態であれば弦の高さや弾き心地が最適化され、演奏がしやすくなるだけでなく弦の振動が安定し、サスティンやトーンにも良い影響を与えます。

PRSギターには「ダブル・アクティング・トラスロッド」という機構が搭載されていますが、トラスロッドはチューブレス(鉄芯のまま)のダブルアクション・シングルトラスロッドがインストールされています。

多くの場合はダブルアクションでダブルロッドが採用されますが、PRSはシングルロッドで順反り/逆反りに対応することで、音質を犠牲にすることなくフレキシブルなネック調整を可能にしています。

それでは、ネックの調整方法をご説明します。

1.ドライバーを使用してトラスロッドカバーを外す

トラスロッド調整で使用するボックレンチのサイズはUSA製であれば8mm、SEシリーズであれば7mmです。

2.ボックスレンチを使用してトラスロッドを調整

最初はなるべく持ち手が12時方向に向くようボックスレンチを取り付けます。

ちなみにトラスロッドは少しずつ慎重に回すようにしましょう。

過度な調整はネックの破損の原因となります。

トラスロッドの調整はギターのメンテナンスにおいて非常に重要ですが、適切な調整にはある程度の経験と知識が必要です。

調整に自信がない場合は専門の技術者や楽器店にご依頼ください。

順反りを調整する際はトラスロッドを右方向(時計回り)に回すことで、ロッドが弦の張力に対抗して逆方向に力を加え、ネックの反りを補正します。

逆反りを調整する際はトラスロッドを左方向(反時計回り)に回すことで、ネックの逆反りを修正します。

PRSのUSAモデルはSEに対してネックをストレート気味に調整して、ローアクションを実現します。

3.上記の基準値内か計測して、微調整を繰り返す

以上で完了です。

指板・フレットのクリーニング

定期的な指板・フレットのクリーニングは、フレットのサビや指板の劣化が防げるため、ギターの寿命が延びます。

指板、フレットそれぞれに適したアクセサリーがありますので、それらを使用して行いましょう。

指板には「指板オイル」を使用します。

木材に潤いを与え、乾燥やひび割れを防いでくれるとともに、指板の見た目を美しく保つ役割もあります。

また指板オイルには、シリコンフリーでギター用の製品をお使いください。

一般的にはレモンオイルなどがよく使用されますが、PRSは専用のフレットボード・コンディショナーやチューニングオイル(どちらも指板用レモンオイル)が発売されています。

指板オイルの塗布方法

エボニー、ローズウッド、ハカランダ指板は乾燥している場合に薄く塗布します。

指板オイルをクロスに少量を染み込ませ均等に塗布しましょう。

メイプル指板やグロスフィニッシュ(艶有り)の指板には、変色等の原因となるため指板オイルは使用できません。

オイルを塗布したら指板に馴染ませ、ある程度オイルが馴染んだら余分なオイルをクロスで拭き取ります。

これで指板が滑らかで艶やかになります。

オイルの塗り過ぎや、拭きあげがしっかりできていないと、フレット浮きやバードインレイのシェルが軟化して剥がれる要因となる場合があります。

余分なオイルが残らないように拭きあげることが重要です。

また、指板が汚れている場合は、オイルを使用する前に指板クリーナーで汚れを除去することをおすすめします。

フレットのクリーニング方法

フレットが錆びたり酸化してしまうと、演奏性や音質に影響を及ぼします。

もし錆びてしまった場合は指板をマスキングテープで保護したあと、メタルクリーナー(コンパウンド)を使用して研磨します。

コンパウンドは金属用のもので、フレット専用のものをご使用ください。

研磨剤の粒子が細かいものを選ぶと、フレットに傷をつけずにきれいに仕上がります。

余談ですが、PRSのフレットに関して詳細は非公開となっています。

一部のPrivate StockやJoe Walsh Limitedモデルはステンレス素材ですが、PRSギターのフレットは音質を重視してニッケル素材が採用されています。

フレット形状は3種類(JUMBO、STANDARD、VINTAGE)あり、モデルごとに採用される形状が異なります。

Private Stockではこちらも指定することが可能です。

それではクリーニング方法に入ります。

まず、ギターの弦をすべて外し、フレットボードを保護しましょう。

保護にはマスキングテープを使って各フレットの間の指板部分を覆います。

これにより、コンパウンドが指板に付着するのを防ぎます。

少量のコンパウンドを柔らかく傷を付けにくいマイクロファイバークロスに取ります。

そうしたら表面を均一に、フレットの形状に沿って動かして磨いていきます。

特に汚れや酸化が気になる部分には丁寧にコンパウンドを擦り込んでください。

磨き終わったら、マイクロファイバークロスのきれいな部分を使ってフレットに残ったコンパウンドを拭き取ります。

この作業を各フレットで繰り返します。

強く押し過ぎず、フレットを傷つけないように注意しましょう。

すべてのフレットを磨き終わったら、指板を保護していたマスキングテープを取り外します。

ローズウッドやエボニーなどの指板は、フレットのクリーニング後に指板コンディショナーを使用して指板に潤いを与え保護します。

すべての作業が完了したら、新しい弦を張るか、取り外した弦を再装着します。

以上で完了です。

指板・フレットのクリーニングは弦交換の際に一緒に行っていただけると効率的だと思います。

フレットガードの使用

移動や保管時はフレットガードを装備しておくと、フレットと弦が接触して傷つくことを防止でき、バードインレイの保護にも一役買ってくれるのでおすすめです。

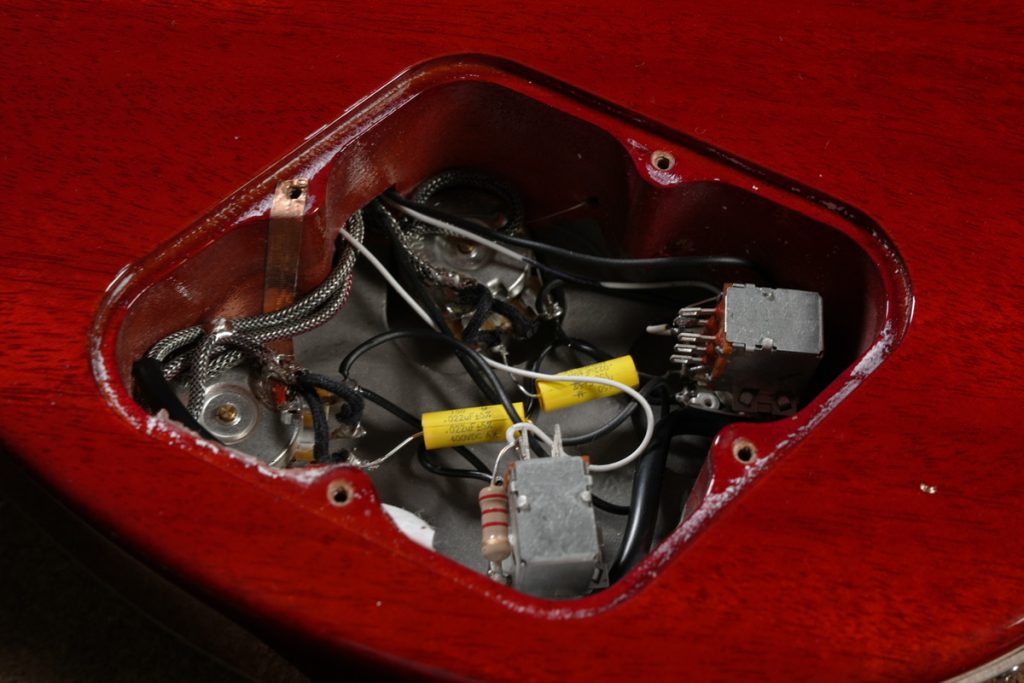

電装系のメンテナンス

ギターを使用しているとポットやジャックといった電装系にガリやノイズが発生したりします。

原因としては下記が代表的です。

・ジャックの内部で接点が摩耗や酸化、汚れやほこりがたまっている

・ギター内部の配線が劣化していたり断線しかけている

・ジャックが緩るんでいる

・ポット内部の抵抗が摩耗している

予防策として、まずは保管時に「VOL、TONEを全てゼロ」にしましょう。

ポットをゼロにすることで内部の埃や湿気の影響が軽減されます。

また、ポットの接点部分が特定の位置に留まるため、接点部分の酸化や劣化を防ぎやすくなります。

これにより、長期間保管していることでの接触不良が起こりにくくなります。

接点不良やガリノイズが発生してしまった場合は「接点復活剤」などを使ってメンテナンスを行います。

ポットをメンテナンスする際は、まずノブとポットの隙間にクロスを入れて、ノブを持ち上げ外します。

ノブが外れたら中心にある回転する軸と、根元の隙間に少量塗布します。

※接点復活剤を多く使用するとトルク感が変化してしまったり、ポットの故障に繋がる可能性があるためご注意ください。

塗布したらポットを0~10に何度も回してみて、ガリが解消するか確認します。

ガリが解消しない場合は接点復活剤を再度少量塗布し、ポットの操作を繰り返しましょう。

ジャックの接点不良が確認された場合は、綿棒に接点復活剤を塗布して接点を磨きます。

3-Way Toggle Switchといったスイッチ部に不良が確認された場合は、歯間ブラシに接点復活剤を塗布して接点を磨きます。

配線チェック、ワッシャーやネジの増し締め

接点のメンテナンスと一緒にジャックやポットを固定しているワッシャー・ネジが緩んでいないか、内部の配線が断線もしくは緩んでいないかも確認します。

ギターのワッシャーやネジが緩んでくるとチューニングの安定性や振動の伝達効率の低下につながり、ストラップボタンが緩んでいるとギターが不意に落下し、深刻な損傷を受ける可能性が高まります。

演奏性の悪化やノイズや異音の発生など、さまざまなデメリットや問題が発生する可能性がありますので、倍音やサウンドをコントロールするため、あえてネジを緩めている場合を除き、定期的な増し締めをおすすめします。

※ネジの締め過ぎはパーツの破損に繋がるためご注意ください。

それでは確認方法を見ていきます。

まずVOL、TONEノブを外し、13mmのボックスレンチを使用して、ポットのワッシャーを増し締めします。

13mmのボックスレンチを使用して、アウトプットジャックのナットを増し締めします。

終えたら取り外したパーツを戻します。

続いて、ペグボタンを止めているネジ、ピックアップリングを固定しているネジ、ストラップピンを固定しているネジを増し締めします。

SEシリーズの場合、ペグを固定しているワッシャーが緩んでいる際は弦を外して増し締めします。

ストラップピンについて、現行のPRS製品(一部モデルを除く)では、演奏中にストラップピンが外れないよう、さらに硬質な木材を使用してネジ穴に埋木を施し、強度を高めています。

PRS製品に他社のストラップピンに付属しているスクリューをご使用されると、ネジ山のピッチの違いにより木部のネジ山が潰れてしまう場合がございますので、交換される際はPRS Guitars純正パーツの使用を推奨します。

セットアップ編

トレモロブリッジのセットアップ

ネックを調整したら、次にブリッジで弦高を調整します。

ストップテイルタイプは別の機会にして、今回は調整の手順が多いトレモロブリッジに関してご説明します。

まずはブリッジがボディと並行になっているかを確認します。(Silver SkyはDECKEDタイプでベタ付け)

並行になっていなければ、ボディ裏のバックパネルを外し、スプリングを調整してバランスを取ります。

ブリッジが下がっていればスプリングを締め、ブリッジが上がっていればスプリングを緩めます。

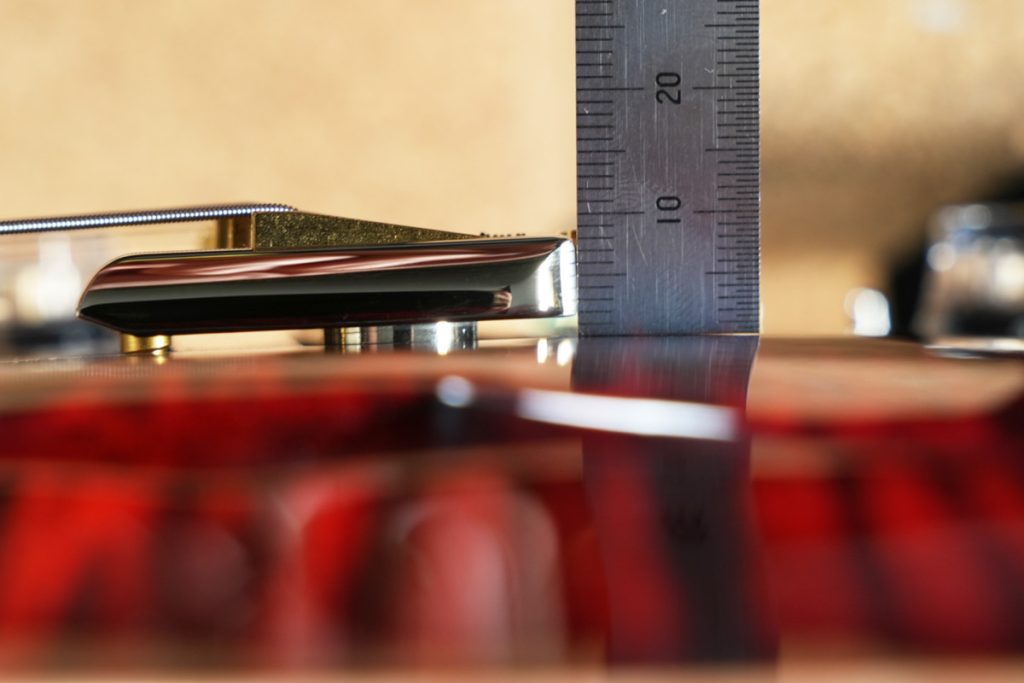

ブリッジプレートの高さを確認します。

フローティングは「ボディトップから1.5mm(±0.5mm)」が基準値です。

Silver SkyのUSA&SE全てでDECKED仕様(ノンフローティングでブリッジのお尻が付いている状態)になっている以外、トレモロブリッジ搭載モデルはフローティング状態になっています。

ブリッジと接している6本のネジ「Tremolo Bridge Knife Edge Screws」は触らず、ベタ付にする場合はバックパネルを外してスプリングの締め具合を調整します。

弦高調整を行う場合もTremolo Bridge Knife Edge Screwsは触らないようにお願いします。

どうしても調整が必要なときは6本のネジを同じ高さに揃えるために、スクリューがベタ付けの状態から、6本のスクリューを同じ回転数で回しながら調整します。

弦高調整と基準値

弦高調整(string action adjustment)は、ギターの演奏性や音質に大きく影響します。

弦高とは「ギターの弦がフレットボードからどれくらいの高さにあるか」を指します。

低めの弦高は弦がフレットボードに近く、押さえるのに必要な力が少なくなるため、速いフレーズや複雑なフィンガリングがしやすくなります。

ただし、低過ぎるとフレットバズが発生しやすくなるため注意が必要です。

高めの弦高は、より力強いピッキングが可能で、基音がクリアになります。

ただし、弦を押さえる力が必要です。

演奏スタイルや求めるサウンド、ギターの特性に応じた弦高調整することで、そのギターの特性を最大限に活かすことができます。

これよりPRSの国内出荷時の弦高基準値と調整方法をご紹介します。(Silver Skyを除く)

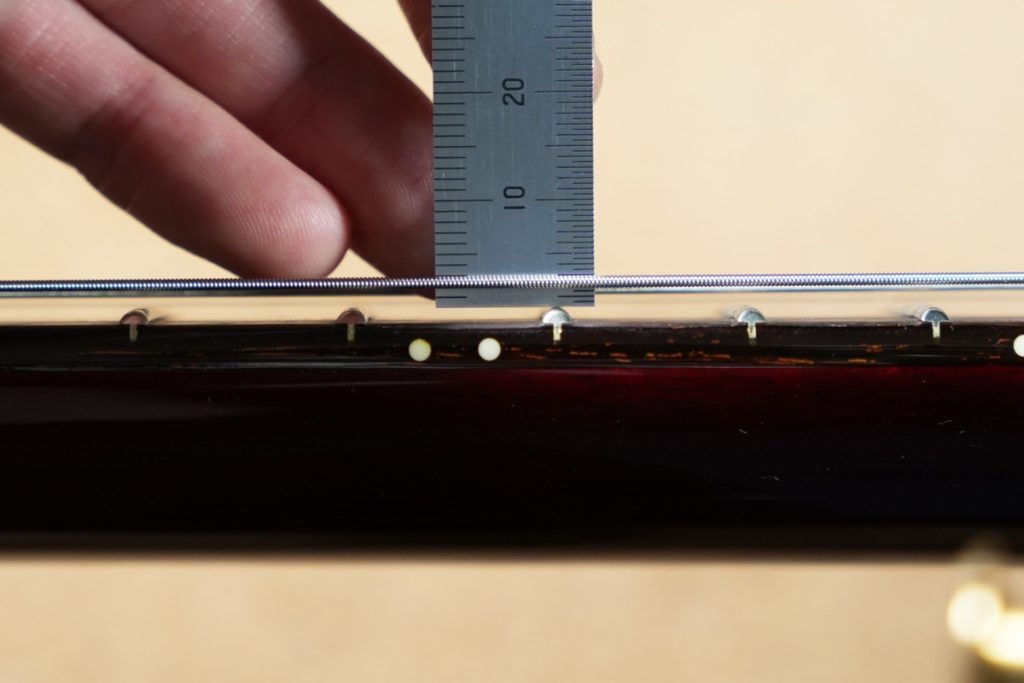

スケールを12フレットの上部に当てて「フレットの頂点」と「弦の底面」との間隔を計測します。

ギターをプレイするように抱えて計測するとメモリが見やすいです。

弦高基準値は1弦12フレットで1.5mm 、6弦12フレットで1.8mmになります。

※Silver Skyは1弦12フレットで約1.6mm、6弦12フレットで約2.2mm

1弦から6弦にかけて、なだらかに弦高が上がるように調整します。

弦高調整はブリッジサドルのイモネジを上下させることで行います。

ご用意いただく六角レンチはUSAモデル1.27mm(0.05インチ)、SEモデル1.5mmとなります。

イモネジを回す際は2箇所とも、同じ回数を回すようにします。

六角レンチを時計回りに回すとサドルが上がり、弦高が高くなります。

六角レンチを反時計回りに回すとサドルが下がり、弦高が低くなります。

先述の基準値を目安に、お好みの弦高にセットアップください。

※いざというときに元の弦高に戻せるよう、調整前に現在のセッティングをメモしておくことをおすすめします。

調整は少しずつ行い、少し回した後に弦高を再度測定して確認します。

急激に大きく動かすと弦高が極端に変わる可能性があります。

ネック、サドルの高さが万全で、ビリつきが解消されない場合は、フレットやナットの調整が必要です。

PRSでは出荷時のナット高を専用の計測器で測っています。

出荷時のナット高はSINWAのシックネスゲージを使用して、6弦1Fの間隔が0.35mm(±0.1)程度です。

6弦2フレットの頂点を押さえた状態で6弦1Fの間隔が0.25mm(±0.1)程度あれば、問題ない範囲です。

※もしシックネスゲージがない場合は「一般的な名刺」が近い厚みです。

上記数値より低い場合は音詰まりの原因となる場合があるため、ナットの調整や交換をご検討ください。

ちなみにPRSで使用されるナット素材ですが、ボーンナット以外ではサウンドを重視し、ブロンズ粉末を含んだ合成素材が使用されます。

オクターブチューニングの調整

オクターブチューニングとは「開放弦とハイフレットで正確な音程が得られるようにする」調整のことです。

PRSでは開放弦の音と12フレットで弾いた音が完全に1オクターブ違いになるようにします。

オクターブチューニングを行う際、まずは開放弦でチューニングを正確に行います。

次に12Fを押さえた状態で弦を弾いてチューニングメーターを確認します。

チューニングが低い場合は画像のようにオクターブ調整ネジを反時計回りに回してサドルをネック方向に動かします。

逆にチューニングが高い場合はオクターブ調整ネジを計回りに回してサドルをボディエンド方向に動かしましょう。

サドルが正しい位置でしっかりと固定されるようにするために、動かしたあとはサドルを下に押し付けます。

ノンアジャスタブルタイプのストップテイルブリッジは、1弦と6弦で計測して調整します。

ちなみにレコーディングなどでは、ローフレットや12フレットより上でオクターブチューニングをする場合もあります。

トレモロアームの締め具合調整

トレモロアームの締め具合は、1.27mm(0.05インチ)の六角レンチで調整可能です。

調整する際はまずトレモロアームの着脱をテストします。

PRSのトレモロアームは押し込むことで固定され、引き抜くことで簡単に取り外せます。

次にトレモロユニットのアームが挿入されるブリッジサイド部分に、小さな調整ネジがあります。

このネジでアームの締め具合を調整します。

※調整ネジの過度な緩め過ぎや、締め過ぎにご注意ください。

アームを締めたい場合:ネジを時計回りに回すことで抵抗が強くなり、アームがしっかりと固定されます。

アームを緩めたい場合:ネジを反時計回りに回すことでアームがスムーズに動くように調整できます。

調整しながらトレモロアームを動かしてみて、締め具合や抵抗が希望通りになっているか確認し、必要に応じて再度調整を行います。

ピックアップの高さ調整

ピックアップの高さを調整することで出力バランスやサウンドがコントロールできます。

ピックアップを高くするとピックアップと弦との距離が近くなるため、音量が増加します。

また、高域の明瞭さが増し、音がよりシャープでクリアになります。

ただし過剰に高くすると、音が過剰にシャープになり過ぎたり、外部ノイズやハムノイズの感度が高くなることがあります。

意図しないハウリングが発生しやすくなることもあります。

一方、ピックアップを低くすると音量が減少します。

また、高域が少し減り、中低域が強調されるため、音がより柔らかく暖かみが増します。

音のバランスも良くなり、ピッキングニュアンスを付けたり、弦の振動が保たれることでサスティンが良くなり正確なピッチが得られます。

外部ノイズやハムノイズの感度も低くなり、クリーンな音が得やすくなります。

ピックアップの高さは、好みや使用する音楽ジャンルや演奏スタイルによって調整することが大切です。

それでは調整方法を見ていきましょう。

まずは最終フレットを左手で押さえます。

最終フレットを押さえた状態で、ポールピースの頂点と弦の間隔を計測します。

ピックアップの両側に高さを調整するためのネジがあります。

これらのネジを使ってピックアップの高さを調整します。

※元の高さに戻せるよう、調整前に現在のセッティングをメモしておくことをおすすめします。

ピックアップ高の基準値は下記の通りです。

ハムバッカー:6弦2.5mm、1弦2mm

Silver Sky:フロント 6弦3.5mm、1弦3mm / ミドル 6弦3.5mm、1弦2.5mm / リア 6弦2.5、1弦2mm

こちらを基準にお好みの高さに調整ください。

ネジを時計回りに回すとピックアップが上がり、弦との距離が短くなります。

逆にネジを反時計回りに回すとピックアップが下がり、弦との距離が長くなります。

ピックアップの高さを調整したらギターを弾いて音質を確認します。

トーンのバランスやノイズの変化などをチェックし、必要に応じてさらに微調整を行います。

ドライブサウンドなど大きな音量で弾いて、意図しないハウリングが発生しないか確認した方がベターです。

弦からピックアップまでの距離が近過ぎると意図せず音が歪み、ピッチが不安定になる原因になります。

特にシングルコイルピックアップは弦が磁力の影響を受けやすいため、近づけ過ぎにはご注意ください。

まとめ

以上が、PRS流のメンテナンスとセットアップでございます。

2024年時点では国内出荷されるPRSはSEシリーズを含めて、メーカーにて全品検品とメンテナンスが行われています。

弊店でもご購入時の調整や、所有されているギターのメンテナンスを承っています。

ご相談がございましたら、島村楽器静岡パルコ店の平林までお問い合わせくださいませ。

ここまで長文にお付き合いいただき、誠にありがとうございます。

本記事が皆様のギターライフが豊かになる一助になれば幸いです。

平林 大一プロフィール

埼玉県出身。現在は静岡県に移り住んで15年が経過。

趣味は釣りとワインで、自然の中でリラックスする時間や美味しいワインを楽しむのが大好き。

2024年現在、PRS USAファクトリーでのオーダーやGIBSONナッシュビルでのバイヤー業務、国内外のギター・ベース、アンプやペダルのオーダーに携わっている。

所有楽器はPRS Private StockやAMPをはじめ、Fender 1963 Stratocaster、Gibson CS LP、Ken Smith BSR5、Vintage Ibanez & Maxonなど多岐に渡る。