皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

先日所有するコリーナのフライングV用に1950年代のKluson 320VPを購入しました。それまでは実用性からエイジングされた国産のクルーソン・タイプを使用していましたが、「いずれコンディションの良い1950sが出てきたら交換したいな」と何年も前から思っていました。

あまりパーツ単体で眺める機会が少ないものなので、取り付け前に様々な角度から見てみたいと思います。

1950s Kluson 320VP Single Ring Single Line / Gold

コリーナのフライングVは1958年に発売され1959年まで製造されましたので、出荷時にはシングルリング・シングルラインのクルーソン・チューナー(ペグ)が搭載されていました。

「シングルリング」は樹脂素材のボタン(ツマミ)の根元にあるリング(コブ)の数を指しており、1960年にダブルリング(2コブ)になることからそう呼ばれています。「シングルライン」はギアカバーの中央のラインに刻印された「KLUSON DELUXE」を指しており、1964年頃から2列の刻印になります。「KLUSON DELUXE」の刻印が入り始めるのは1956年頃で、それまでは刻印が入っていませんでした。

つまり出荷時のコリーナVと同じにするためには1956年から1959年までに製造されたクルーソンを入手すれば良いのですが、一つ問題がございます。ご存じの方も多いと思いますが、1959年(~1960年前後)頃のボタンは経年変化で縮み(シュリンク)、崩壊します。

The Beauty of the ‘Burst(リットーミュージック)にも飴色に縮んだチューナーが何本か掲載されていましたが、発刊された1996年から30年近くが経過していますので、更に劣化が進み原型を留めていないものもあるかもしれません。

以上の理由から実用できるシングルラインを探すとなると1956年から1958年の約3年間に絞られるわけですが、ゴールドの320VPは極端に数が少なくなります。

「ゴールドのクルーソンなら1950年代当時もレスポールカスタムがあったわけだし、無いことはないでしょ?」

というお声も聞こえてきそうですが、当時のレスポールカスタムには320VPではなく501VX(通称ワッフルバック)というデザインの異なるものが搭載されていました。

※1957年の途中からGrover 102Gに切り替わります

ゴールドの320VPを搭載していたモデルと言えばES-345が思い付きますが、発売したのはシュリンクする時期の1959年なので使えるものはほぼ残っていないでしょうし、そうなるとES-295ぐらいしか頭に浮かびません。

私が地道に何年もかけて探していた理由や、市場に出てきても「An extremely rare」なんていう言葉が添えられてしまう理由が何となくお分かりになりましたでしょうか。

Vol.50 “ヴィンテージギターを手にした理由”でも述べましたが、ヴィンテージのパーツには特有の音と言いますか、響きがございます。古いクルーソンはポストの素材にブラスが採用されていますが、現行品には鉄が採用されています。弦を直接巻き付けている部位ですので、音(響き)への影響も大きいと考えています。

そうであれば、ブラスのポストまで徹底的に再現したレプリカ・パーツでも良いのではないかと思われるかもしれませんが、やはりヴィンテージとは異なります。言葉で表現するのが難しいのですが、レプリカの方がキッチリとした綺麗な音に聞こえます。

正直ギター1本だけの環境で注意深く鳴らして弾き手の本人が気付く程度ですので「是が非でも交換した方が良い!」なんてことは無いのですが、僅かにでも違いがある以上こだわりたくもなります。

そしてもう一つ、今回私が1950年代のクルーソンを入手した理由が見た目です。

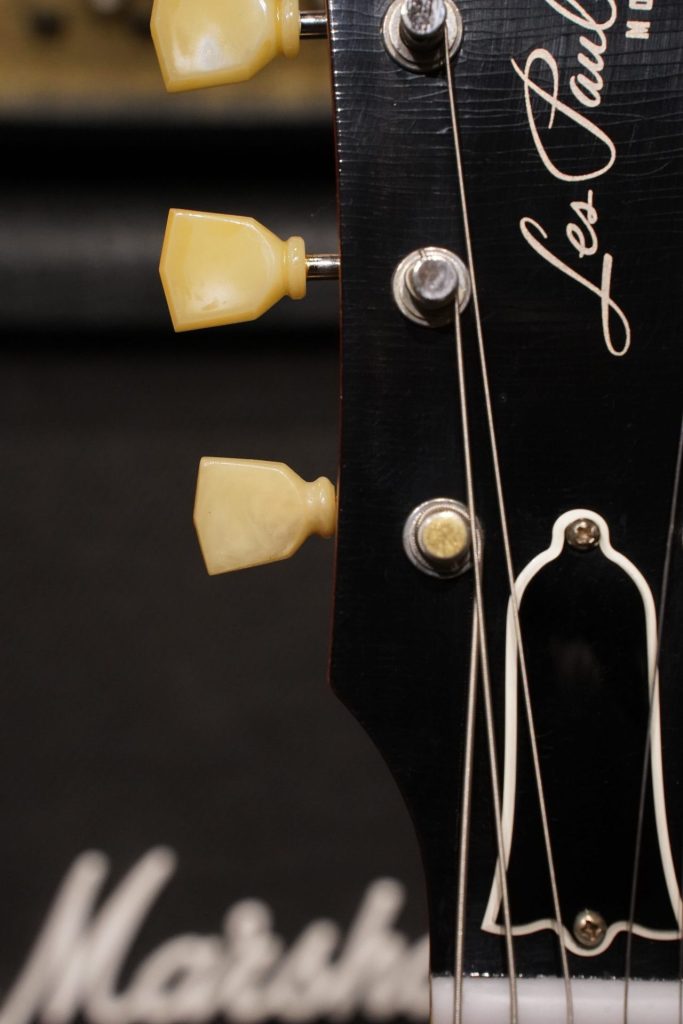

画像はマーフィーラボ(2025年製)の1959レスポール・スタンダード・リイシューのヘッドストックです。現行品と比較し易いように一つだけ1950年代のクルーソンにしてみました。ご説明差し上げるまでもなく、6弦のチューナーだけ違うことが一目見ただけでお分かりになると思います。

取り付ける場所でも多少見え方が変わりますが、1950年代のものはヘッドストックの外周に対してチューナー・ボタンが近い位置にあります。

1弦のチューナーを見て頂くのが分かり易いですが、現行品はボタンがヘッドストックの外周から少し離れた位置にあるため、ボタンの根元にあるリングとヘッドストックの間にシャフトが見えます。

こちらはVol.46 “管理人が愛用するレスポール・モデル”でご紹介した私物のレスポールの画像です。2006年製のレスポールですが、1956年頃のクルーソンに交換していますので正面から見るとほとんどシャフトが見えません。

マーフィーラボに戻りましょう。ギアカバーの中央のラインに刻印された「KLUSON DELUXE」の文字の大きさも異なります。ヴィンテージの方が大きく、文字間隔も狭く見えます。

現行品に戻しました。可能な限り先ほどの画像(1950年代)と同じ角度で撮影をしてみました。ヘッドストックの端を基準に見比べて頂くと、よりシャフトの長さの違い(=ボタンの位置)がお分かりになると思います。

では実際にどれほどシャフトの長さ(ギアカバーからリングまでの距離)に違いがあるのか、実際にノギスで図ってみました。

| 1950年代のKluson 320VP(ヴィンテージ) | 7.5mm |

| Reissue(現行品) | 10.25mm |

約2.75mmの差がありました。数値で見てもかなりヴィンテージの方が短いのが分かります。

ヴィンテージと現行品の比較ではポストの材質やシャフトの長さは良く話題になりますが、もう一点、意外と語られないのがボタンのサイズです。専門的なサイトでは1950年代のボタンに残る金型の跡などは紹介されていますが、現行品との大きさの違いに触れているものは少ないように思います。

画像を注意深くご覧になるとお分かりになると思うのですが、現行品のボタンの方が少し縦に長く見えませんか?

こちらも実際に計測してみましょう。

※計測箇所:リング下部から頂点まで

| 1950年代のKluson 320VP(ヴィンテージ) | 21.0mm |

| Reissue(現行品) | 21.7mm |

やはり現行品の方が0.7mm長かったです。

1mmにも満たない僅か0.7mmの違いですが、小さいパーツでの違いなので一度気が付くと見え方が変わると思います。

リングの形状の違いも興味深いです。

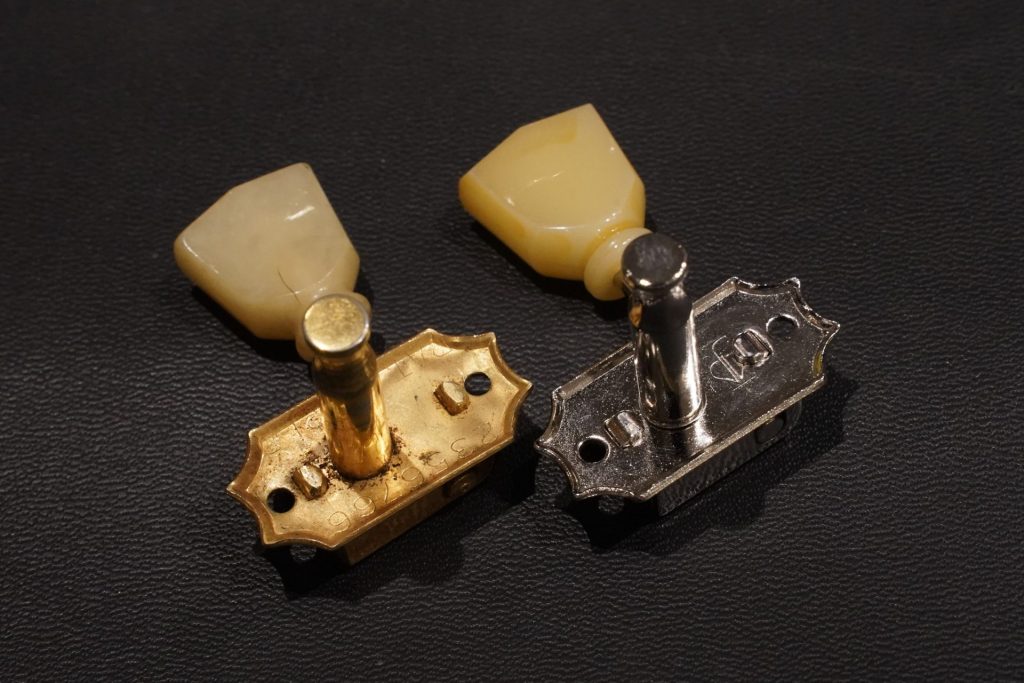

クルーソンのボタンは1956年頃から乳白色が多い透明度の低いボタンへと移行しますので、ノーライン期(~1955年)の透明度のあるボタンを持つ画像のシングルライン(1956年以降)は1956年に製造されたものと考えるのが自然だと思います。

一方の現行品は透明度が低いので、1957年~1959年頃のイメージで作られているのかもしれません。昔は僅かに緑がかった色味もかなりヴィンテージに近い色味になりました。

ギアカバーから見えるシャフトの断面も異なります。現行品のシャフトの断面は綺麗に平面が出ています。

ヴィンテージ・クルーソンのベースプレート裏には数字と「PAT APPLIED」または「PATENT NO」の刻印があります。数字は製造される時期などによって異なり、画像の1956年頃のものには「2356766」「PAT APPLD」、1957年以降は「D-169400」「PATENT NO」の刻印が入ります。一方の現行品にはありません。

ヴィンテージのボタンには特徴的な跡やバリなどがありますが、現在そこまで正確に再現しているリプレイスメント・パーツはありません。需要に対して製作コストが釣り合わないのは理解しておりますが、このような成形跡に趣きを感じたりするのでぜひ再現して頂きたいところです。

せっかくの機会なので、ヴィンテージと現行品の重量(1個分)を量ってみました。

| 1950年代のKluson 320VP(ヴィンテージ) | 23~24g |

| Reissue(現行品) | 22g |

何となくヴィンテージの方が軽そうなイメージ(全く根拠はありません)でしたが、実際には1~2gヴィンテージの方が重い結果となりました。

さて、1950年代のKluson 320VPをご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

前述の通りヴィンテージのパーツには特有の音(響き)がございます。頭の中で鳴っている音に近づけるために必要なものがヴィンテージのパーツであればヴィンテージのパーツを、レプリカのパーツであればレプリカのパーツに交換をしたりしますが、今回のクルーソンは8割方見た目目的で購入しました。既に交換前の音に満足していたことと、交換して得られる音の変化も好みのものだろうとある程度予想ができたためです。

恐らく今回も演奏仲間は交換した古いクルーソンに誰一人気が付かないと思いますが、間違いなく私のモチベーションは上がりますので、結果的に良い演奏に繋がるのではないかと少しだけ期待しています。空回りしなければ、ですが。それでは今回はこの辺で。