皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

日々進化をし続けるギブソン・カスタムショップのヒストリック・リイシュー。これまでに何度か大きなトピックとなるようなアップデートがありましたが、個人的に1999年(40th Anniversary)の各部リファインとエイジド・モデルの登場、2015年トゥルー・ヒストリックの発売(~2018年)、そして2021年にリリースされたマーフィーラボ・コレクションはとても印象に残っています。

この連載でも幾度となく触れていますが、昔は風格のあるレスポールを手に入れるためにはオリジナルを購入するか、リイシューを専門の業者にリフィニッシュとエイジングをお願いしたり、サードパーティー製のレプリカパーツやヴィンテージパーツに交換するしかありませんでしたので、新品でこんなにも雰囲気の良いレスポールが買える日が来るとは思いもしていませんでした。

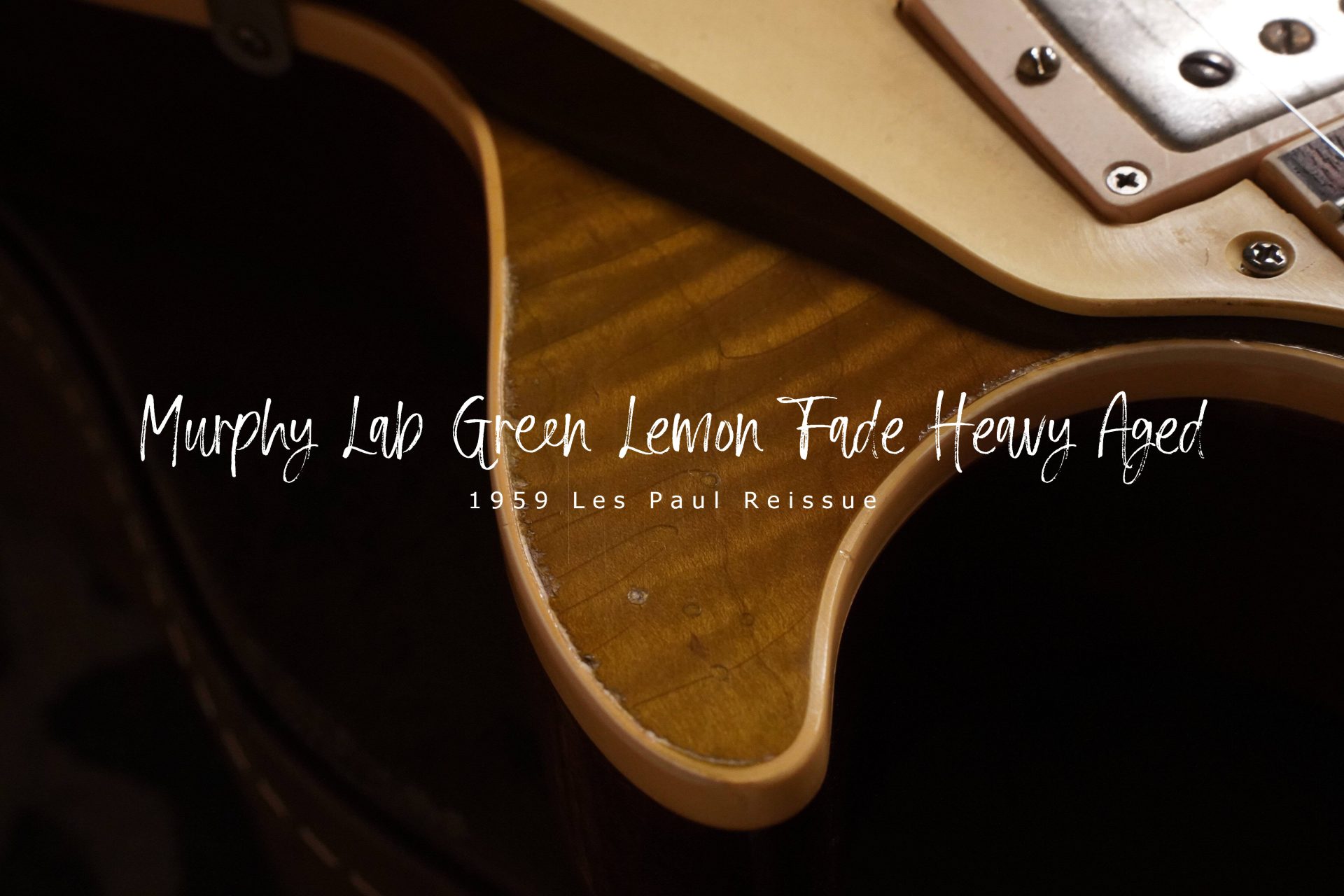

Gibson Custom Shop Murphy Lab 1959 Les Paul Standard Green Lemon Fade Heavy Aged

今でこそこのレベルのレスポールが新品として店頭に並んでいることに幾分慣れましたが、それでも何気ないタイミングで視界に入るとオリジナルのような佇まいにしばらく目を奪われることがあります。

今回ご紹介するのはマーフィーラボの1959レスポール・スタンダード・リーシューです。

おさらいになりますが、マーフィーラボはヒストリック・コレクションのエイジド製品を、新たな領域に引き上げるプロジェクトとして立ち上げられたもので、ヒストリック・コレクションの黎明期を支え、エイジングのパイオニアとして知られるマスター・アルティザンのトム・マーフィー氏が率いています。氏はヴィンテージのエキスパートであり、ヒストリック・レスポールの初代ペインター(フィニッシュ担当)としても有名です。

マーフィーラボにはトム・マーフィー氏自らが任命した7名のアルティザンが所属しており、全てのMurphy Lab エイジド製品の特別なラッカー・プロセスと、エイジング作業がここで行われます。

グリーンレモン・フェイド・カラーは新品時の赤味の強いチェリー・サンバーストが経年変化で褪色(フェイド)したカラーを再現したもので、最下層のイエローと褪色の過程で残ったチェリー・レッドの中の青味、トップコートのアンバーカラーが混ざって緑がかって見えるものを再現しています。

前述の通り経年変化で褪色した個体を再現していますので、ボディバックのチェリー・レッドも褪色したカラーで仕上げられています。ボディやネックに使用されているマホガニー材は導管が大きいため、塗装の前に乾性油で練ったペースト状の目止め剤(フィラー)を布ですり込み目をつぶします。サンバーストのレスポールに使用するのはレッド・フィラーと呼ばれている赤い目止め剤で、拭き取り後に導管に留まったフィラーがボディバックに特有の立体感や奥行を感じさせます。

マホガニー材はメイプル材などに比べ経年変化が大きく、酸化や紫外線の影響で濃い茶色へと変化します。長い年月をかけての話になりますが、赤味の退色とあわせてより渋みのある後ろ姿になってゆくことと思います。

マーフィーラボ・コレクションでは4種類のエイジング・レベルが用意されています。今回のヘビー・エイジングはツアーで酷使されて木部が露出した状態を再現したもので、バックルによる傷、ボディやネックのすり減り、高密度のウェザーチェックなどが特徴です。

ヘッドストックに入れられた「Les Paul MODEL」のシルクスクリーンも擦れて薄くなっている様子が再現されています。

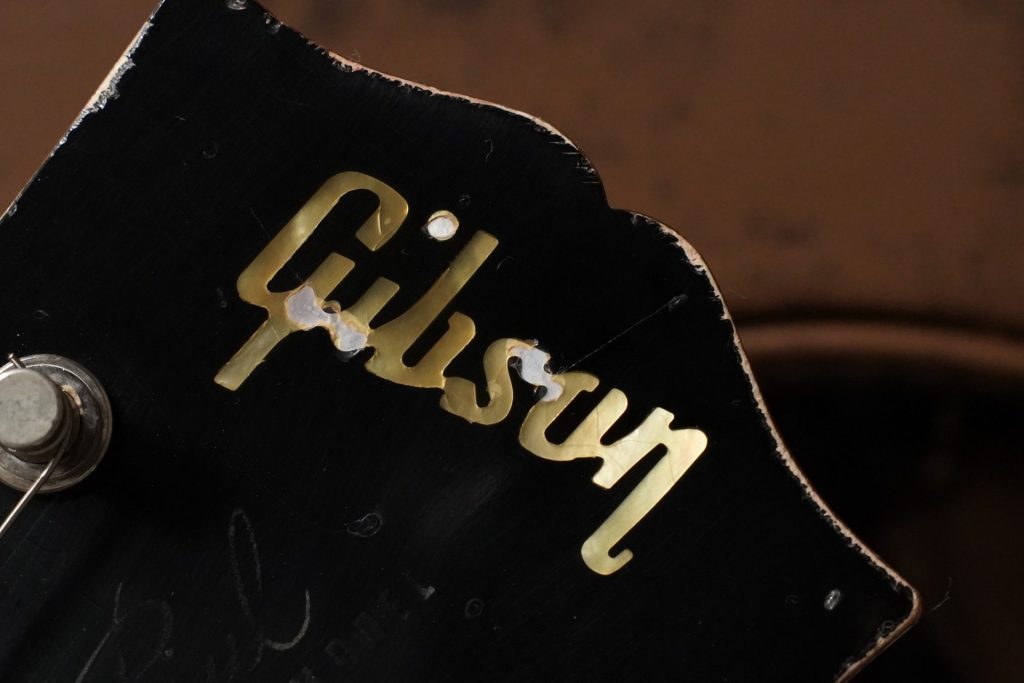

Gibsonロゴを近くで見てみましょう。部分的に白く見えるのはトップコートのラッカーが剥離しているためです。

Gibsonロゴは白蝶貝で作られており、ヘッドストックの表面はホリーウッド(ひいらぎ)、ロゴと木の隙間にはパテが使用されています。素材が異なれば温度や湿度による収縮の仕方や量も異なるので、素材の境界線になるロゴのアウトラインにはウェザーチェックが入ります。それに加え、白蝶貝は木材よりもニトロセルロース・ラッカーが食いつきづらいため、結果的にロゴの上のラッカーが剝がれやすくなります。

この小さな一部分だけ見ても、ギブソン・カスタムショップが深くヴィンテージを検証し、得られたエビデンスをもとに緻密に制作していることがお分かりいただけると思います。もちろんまだオリジナルとの相違点はありますが、このギブソン社の姿勢には期待しかありません。

トラスロッドカバーの外周、白い部分の変色(汚れなど)が再現されています。今まで見てきたリイシューの中でもかなり強めの色で仕上げられているように思います。オリジナル(~1964年スペックまで)のトラスロッドカバーの中には外周に向かってすり鉢状に反ってしまうものもあるのですが、ヘビー・エイジドとウルトラヘビー・エイジドあたりで再現していただけないだろうか…(参考画像:1964 Gibson ES-335)

チューナー(ペグ)は年代に準じたシングルライン・シングルリング(1列刻印1コブ)。金属部のくすみ具合もフィニッシュに良く合っているように感じます。ボタン(ツマミ)も経年変化による変色を丁寧に再現しています。

眺める環境で多少見え方は変わりますが、比較的色味の濃い雰囲気の良い指板ではないでしょうか。1950年代のギブソンの指板で使用されていたブラジリアンローズウッド(ハカランダ)にも明るい色味のものはありますが、多くの方がヴィンテージでイメージされる色味の濃いローズ指板は人気が高いです。

他のパーツと同様に幾度となくアップグレードされてきましたトラペゾイド・インレイのクローズアップ。ヒストリックコレクションがリリースされた1990年代はもう少しギラつきのある表情でしたが、オリジナルに近い落ち着いた柄のものが採用されています。

ヴィンテージギターの滑らかな握り心地を再現するロールド・バインディング。指板エッジを滑らかに仕上げる際にトップコート(ラッカー)が消失しセル・バインディングの地が露出します。丁度べっ甲柄のポジションマーカーの頭を境にバインディングの色味が分かれているのがお分かりになると思いますが、指板表面側が加工した部分となります。

演奏頻度の高いローフレット側の指板サイドは使用による塗装の剥がれ(消失)が再現されています。バインディング部に僅かに残るトップコートの斑がとてもリアルです。

Vol.53でご紹介したウルトラライト・エイジドのピックガードに比べてみると経年変化による色焼け具合(再現)の違いが良く分かります。

余談ですが、ピックガードなどのエイジング(焼け色の再現)って難しいんですよね。塗料で再現しても不自然な上に弾いていると落ちてしまいますし。クラフト科の学生の頃から色々試して自分なりに研究していますが、本当に奥が深いです。

モデルを問わずヴィンテージのピックガードは指板横が一番汚れるのですが、この個体でもしっかりと再現されています。その他ピックアップ・マウントリング際の変色や汚れもとても良い感じです。

1950年代のコントロールノブはブラスパウダーを裏から塗布するため、ゴールドトップと同様に酸化して緑青が発生します。数字が刻印されたスカート端の変色が再現された部分です。またノブの上の方を見ると良く分かりますが、ノブ本体を形成するクリア樹脂も飴色に変色している様子が丁寧に再現されています。

オリジナルはピックガードやジャックプレートと同様に、トグルスイッチ・プレートもプライ構造だったことが分かっており、現在のリイシューでも再現されています。長年の使用で消えてしまったであろう「RHYTHM」「TREBLE」の文字ですが、良く目を凝らして見ると僅かな凹凸で確認することができます。

年代に準じたブラス製サドルのABR-1ブリッジとアルミ製のストップバー・テールピース。全ての金属パーツに言えますが、1964年(1965年出荷の一部を含む)まではニッケルのメッキが施されていたため、時間の経過とともに画像のように曇ってゆきます。新品時のような輝きのあるパーツも綺麗ですが、いかにも良い音が鳴りそうな渋みのあるルックスが素敵です。

マーフィー・ラボでは当時のニトロセルロースラッカーを科学的に解析し、新たに開発した専用のラッカーを使用しています。ヴィンテージのような硬い塗料のため、ネック側ピックアップとブリッジ側ピックアップの間の小さな傷でも塗装に割れが生じます。

コントロールキャビティのエッジにも傷が確認できますが、シャープな塗装の断面からもラッカーの硬さがご想像いただけるかと思います。高硬度のラッカーはギターの振動、鳴りを妨げにくいことから、クリスピーでレスポンスがよく、立ち上がりの良いサウンドになると言われていますが、マーフィー・ラボやヴィンテージのサウンドがこれにあたります。

演奏時に肘の当たるボディエッジは摩擦で塗装が削れていますが、バインディングまでもが丸まっている様子が再現されています。「腕が当たるだけでこんなにも摩耗するの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、1950~1960年代製の良く弾かれてきたであろう個体ではそこそこ見受けられます。

バインディングと木部の境目に塗装の欠けが確認できます。素材による収縮の仕方や量の違いから境目に割れが生じやすいため、それがきっかけとなって触れたり拭いたりしているうちに塗装が欠けたと解釈するのが自然だと思います。根拠に基づいたエイジング(ディストレッシング)からしかリアルな仕上がりは得られません。

ブリッジ側ピックアップVol付近にフレック(濃い筋状の模様)が見受けられます。「フレックはハードメイプルにしか入らない」「フレックがあるからハードメイプルだ」という話や文章に触れることがありますが、ソフトメイプルにも存在しますのでフレックの有無だけでハードかソフトかを判断することは難しいです。

当時はフレックを濃いバーストで覆い隠すこともしていたようですので、画像のようなバースト(リム)があったであろう部分に入っているフレックは雰囲気があって好きです。

板目や柾目などの木目とは違う横方向に見える模様は杢(figure)と呼ばれるもので、外的要因やストレス、遺伝によって生じる木の繊維の異常配列(規則的または不規則にずれて配列)と言われていますが、明確な発生理由は分かりません。いずれにしても、杢によって部分的な密度の差や伸縮の違いが生じるため、ウェザーチェックも杢に沿って入ることが多いです。

ピックアップはアルニコⅢマグネットのカスタムバッカーを搭載しています。カスタムバッカーは1950年代のピックアップ(Patent Applied For humbucker “PAF”)を再現したもので、それぞれのボビンの巻き数が異なるアンマッチドターン、アンポッティング(ロウ付け無し)の仕様となります。

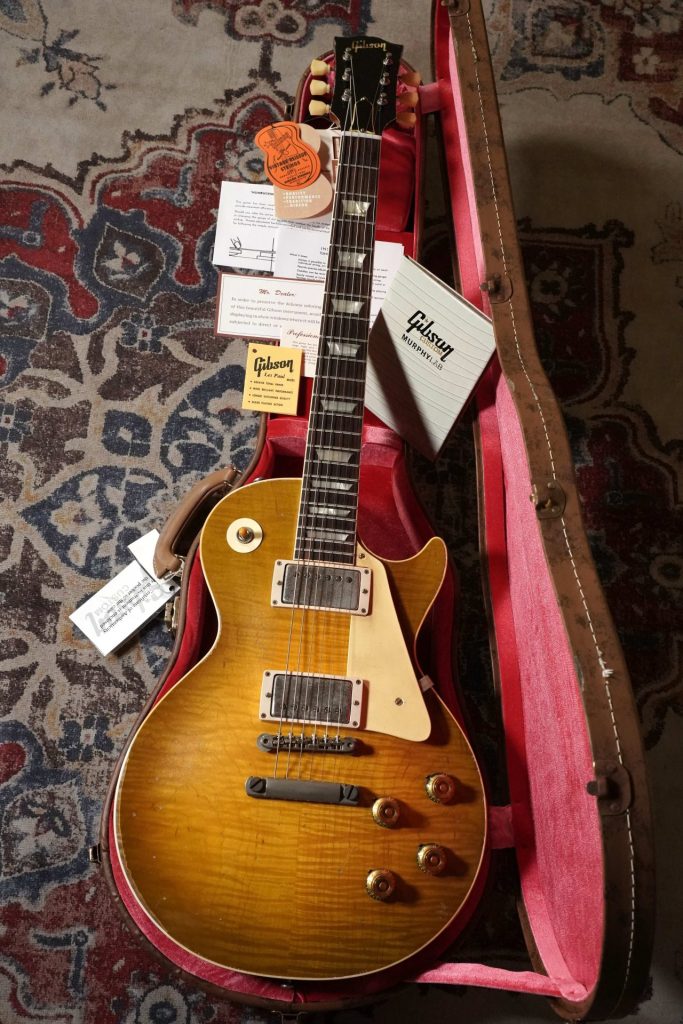

1950年代のケースをベースに保護性能などを向上させたLifton Historic Brown/Pink Hardshell Caseが付属します。楽器本体のみならずケースまでエイジングしています。

ケースハンドルについた「Gibson Custom」のタグを除いても詳しい方が見ればリイシューであるとお気づきになるとは思いますが、新品でここまでリアルな雰囲気が楽しめるということがとても素敵です。きっと、昔からヴィンテージリイシューを熱心に追いかけてきた方であればあるほど、大きく頷いていらっしゃるのではないでしょうか。

今回はMurphy Lab 1959 Les Paul Standard Green Lemon Fadeをピックアップしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

少し話が逸れますが、再結成したオアシスのライブでノエル・ギャラガー氏がP-90ピックアップを搭載した黒いレスポールを弾いていましたね。映像でその古びたレスポールを見た時、「ノエル(敬称略)のことだから、古い時代に黒にリフィニッシュされた1950年代のレスポールを入手したのかな」と思っていたのですが、このライブのために作られたカスタムショップ製のレスポールだったようです。(Gibson Gazette – What’s the story behind Noel Gallagher’s Live ’25 Les Paul?)

ノエル・ギャラガー氏は以前からヒストリック・コレクションをヴィンテージ(ES-355やES-345)と併用してきましたが、今回改めてマーフィー・ラボの実力(サウンド、ルックス)の高さを認識するとともに、新品のギターが選ばれていることにとても嬉しい気持ちになりました。

皆様もこの機会にご自身だけのスペシャルな1本を探してみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で。

※こちらの商品は売却済みとなります。