皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

1955年、ギブソン開発部門のエンジニア、セス・ラヴァー氏によって発明されたハムバッカー・ピックアップ。エレクトリック・ギターの大音量化に伴うノイズ問題を解決したこの革新的なピックアップは1957年に製品化されます。1957年初期のものには存在しませんが、ピックアップのベースプレート底面に貼られた”PAT APPLIED FOR”(特許申請中)のデカールから”PAF”と呼ばれています。

このピックアップは黒いボビンにAWG#42エナメル・マグネット・ワイヤーを巻きつけたもの(コイル)を2つ逆位相で接続したダブルコイル構造で、磁石の極性を互いに反対にすることでノイズのみをキャンセルします。

出荷時にはジャーマンシルバー製のピックアップカバーが取り付けられているためボビンの姿は目視できませんが、一部のギタリストがカバーを取り外して使用したことでその使用法が徐々に広まり、やがてボビンに関するある事実が明るみになります。

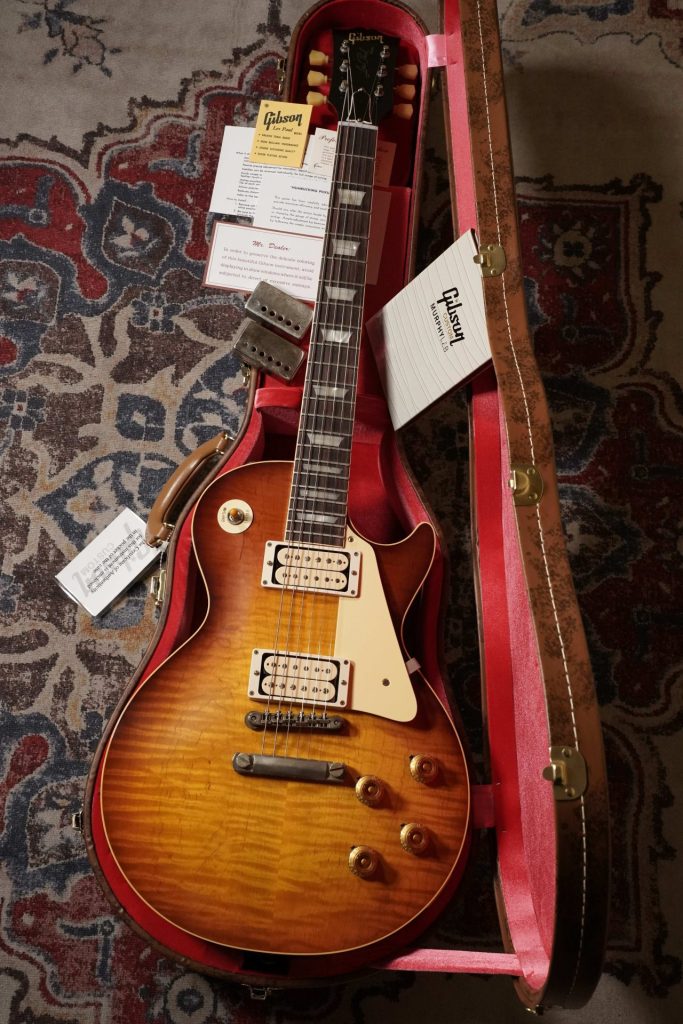

PSL 1959 Les Paul Standard R-Top Slow Ice Tea Fade Ultra Light Aged

今回ピックアップするのは現地ナッシュヴィルでオーダーした1959 Les Paul Standard Reissueです。画像からもお分かりいただけると思いますが、ボディトップには現地で厳選しました美しいフィギュアドメイプルが使用されています。R-Topとは通常ラインでは使用されないグレードの高いトップ材で、オリジナルであれば専門誌の表紙を飾るような迫力のある表情を見せています。

ウルトラライト・エイジングはケースで保管されていた状態の良いコンディションのヴィンテージを再現したもので、最小限に抑えたウェザーチェックが施されています。”Gibson”ロゴは白蝶貝で作られており、その名の通り素材の色は白いです。トップコートに用いられるニトロセルロース・ラッカーの経年変化で飴色に変色していきますが、ウルトラライト仕様らしく程良い色味に仕上げられています。

ヘッドストック中央の”Les Paul MODEL”は当時と同じシルクスクリーンで印刷されています。水転写式デカールの方が簡単なはずですが、1950年代の工法で「当時の」レスポールを作っています。

チューナー(ペグ)は年代に準じたシングルライン・シングルリング(1列刻印1コブ)。チューナー・ボタンには通常よりも僅かに黄色味の強いもの(Yellowed Tuners)を搭載し、経年変化を演出しています。

指板には良い色味のローズウッドが使用されています。ちなみに指板オイルは塗布していない状態です。指板オイルの使用量や頻度には様々な考え方がありますが、私は必要最低限、最小量に留めています。指板を正面から見た際のバインディングの薄さがヴィンテージを見ているようで、とても良い雰囲気です。

トラペゾイド・インレイのクローズアップ。インレイ材の模様も1950年代に近づけるべく幾度となくアップグレードされてきました。

ネックのジョイントはディープ・ジョイント(ロング・ネック・テノン)と呼ばれるもので、1950年代と同様に指板エンドより長いネックの中子(テノン)がネック側ピックアップの下まで深く差し込まれています。

2014年(ネックジョイントのみであれば2013年)以降は接着にニカワが使用されており、木材同士を非常に強固に接着しています。固まると接着面の層が薄くなると言われていますので、ボディとネックの振動、音への影響も容易に想像できます。

マーフィー・ラボの指板サイドはロールド・バインディング仕様となっていますが、ウルトラライト・エイジングということもあってか、この個体は控えめに丸められている印象です。サイド・ポジション・マーカーのベッコウ柄が良いアクセントになっています。

ボディバックはややフェイドしたミディアム・チェリーカラーを採用。ボディトップの色味とも良く合っています。着色には1950年代同様アニリンダイが用いられています。アニリンダイは経年変化でフェイドしやすく、特に良く触れるネック部などは色が抜けやすいイメージです。最初からエイジングされたモデルですが、この先使用していくことでよりリアルな風格と個性が出てくることと思います。

プラスティックを含むパーツ類はトゥルーヒストリックでリファインされたものが使用されています。パーツ類の再現にあたり、貴重な1950年代のパーツを切断し、素材の成分構成から当時の製造工程までも徹底的に分析したそうです。トグルスイッチ・プレート(ワッシャー)の特徴的な「R」の形状もしっかりと再現されています。

それまではよりオリジナルのルックスに近づけるためにサードパーティ製のパーツに交換される方が結構いらっしゃいましたが、最近では少なくなったように感じます。Dead Mint Club(DMC)をはじめ著名なレプリカパーツの生産が終了したこともありますが、それだけ出荷時のパーツの出来に満足される方が増えたのだと思います。私もその一人です。

ピックアップにはCustombucker Alnico 4 Double Classic Whiteが搭載されています。

当時のPAFピックアップは黒のボビンが使用されていましたが、59年中期から60年中期にかけて白のボビンが使用されます。これはボビンの製作を請け負っていたプラスティックメーカーで黒の着色料が不足したためと言われています。ボビンの色自体の違いで音は変わりませんし、ピックアップカバーが取り付けられて見えなくなりますので、ギブソン側もこれを容認しました。

これにより、この期間のPAFには黒×黒、黒×白(ゼブラ)、白×白(ダブル・ホワイツ)の3パターンが存在するのですが、ヴィンテージ市場でのPAF単体の取引価格を見ていると、黒×黒よりも黒×白と白×白の方が大幅に高いことに気が付きます。

1960年以前のPAFは使用されていた巻線機の関係でワイヤーの巻き数に誤差が出ることが多く、その誤差はプラス側(=巻き数が多くなる)に出ることが多いようです。巻き数が多くなるということはピックアップ自体の出力(直流抵抗値)が上がります。この事実に加え、Blues Breakers with Eric Clapton(通称”Beanoアルバム”)期のエリック・クラプトン氏と、Led Zeppelinのジミー・ペイジ氏のレスポールにダブル・ホワイツが搭載されていたことで、「ダブル・ホワイツ=パワフルな音」のイメージが定着し、需要が高まったものと思われます。

ダブル・ホワイツのピックアップは商標の問題で長らく生産されていませんでしたが、今回は選定材オーダー用にギブソン・ピックアップ・ショップと協議の上オリジナル・ピックアップとして製作されました。特別なのはボビンのカラーだけではなく、マグネットが通常使用されているアルニコ3からアルニコ4へとアレンジされています。

アルニコ4は3よりも磁力があり、加えてオープン(ピックアップ・カバーが無い状態)なので音が派手に聞こえます。派手に聞こえますが、各帯域のバランスも良く、低音域の輪郭も明瞭なのでとても弾きやすいピックアップです。更にブリッジ側のピックアップは通常よりも巻き数を増やしていますので、シンプルに弾いていて気持ちが良いです。

※エイジングされたピックアップ・カバーが付属します

オリジナルに準じたブラス製サドルのABR-1ブリッジとアルミ製のストップバー・テールピース。サドル上面のニッケルメッキが落ち、素材のブラスが見える様子が非常にリアルです。ABR-1の両端がやや丸まっていたりと、ヴィンテージに精通されている方ほどその出来の良さをご理解いただけると思います。

今後の期待も込めて少し辛口なことを申し上げますと、オクターブ調整スクリューのフラットヘッド(頭)の面取り部を小さくし、バフがけによる天面のアーチを再現すると更に1959らしくなると思います。あとはサドルのスダレ模様でしょうか。

昔のエイジングされたハードウェアーには部分的に錆の強いものが見受けられましたが、個人的にはこの個体程度のエイジングが好きです。製品の全てにおいて言えることですが、年々クオリティが上がっているように思います。

トップハット型コントロール・ノブ越しの眺め。ウェザーチェックの入り方もとても自然に見えます。「マーフィー・ラボではヴィンテージ・ギブソンと同じ性質のラッカーを用意し、同じ原理でウェザーチェックを入れている」とトム・マーフィー氏が発言していることからも硬い性質の塗料を使用していることが分かりますが、今後トップコートの表情がどのように変化するのか楽しみです。

杢に目が行きがちですが、年輪の表情も大変雰囲気のある個体です。トグルスイッチ付近のフレックも素敵です。

正面から眺めていて書き忘れていたことを思い出しました。

オリジナルのPAFは隣り合うボビンの間に隙間があるのですが、これがしっかりと再現されています。気になってGibson公式HP(Pickup Shop)の商品画像を確認したところ、’57 Classicをはじめ他のピックアップにも隙間がありました。以前のGibsonのピックアップはボビン同士が密着していましたので、どこかのタイミングで変更されたのでしょうか。とても良い仕事です。

ブラウンケースに入った姿も最高ですね。

余談になりますが、ECサイトをご覧になったお客様から「加工(補正)してない商品画像を送って」とお問い合わせを頂戴することがあります。この連載の画像もそうですが、少し暗く写ってしまった画像の明るさ補正以外は無加工、無補正になります。写真撮影の腕はありませんが、可能な限り目で見たそのままの姿を写真に収めることを意識しています。

※もちろん一般的な環境での見え方も大事ですので、お問い合わせいただきましたお客様には店内で撮影した画像をお送りしています

撮影は暗室で行っていて、撮影用の照明を1~2つ使用します。専門誌の取材協力(機材提供)時の撮影現場がそのような環境(暗室+照明)でしたので、規模は異なりますが参考にさせていただいてます。

今回は現地ナッシュヴィルで厳選した材でオーダーした1959 Les Paul Standard Reissueをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

意外にもサンバーストのレスポールスタンダードを特集したのは2024年9月16日の記事以来だったようですが、やはり王道と呼ばれるモデルは佇まいが良いですね。プレーントップの渋みあるレスポールも好きですが、専門書の表紙を飾りそうな今回の個体は思わず見入ってしまいます。前述の通り、アルニコ4のカスタムバッカーによるサウンドもばっちりな一本です。

今回の記事に登場しましたGibson Custom Shop PSL 1959 Les Paul Standard Reissue R-Topの詳細につきましては、この下にご用意させていただきました商品ページをご覧ください。お近くの店舗での試奏も承っておりますので、ご希望の方は展示店の島村楽器 新宿PePe店までお気軽にご連絡ください。それでは今回はこの辺で。