皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

「ギブソンは古いし、新しいアイディアがない」

これはネックとボディがネジ止めされたソリッドギターを商品化し、量産したレオ・フェンダー氏の言葉とされています。既に1940年代初頭にはソリッドギターが少数存在していましたが、この斬新な構造のギターを世に広め一般化したという意味でレオ・フェンダー氏の功績は大きく、冒頭の発言の重みも増します。

この声はギブソン社の社長であるテッド・マッカーティ氏を奮起させ、1958年にエクスプローラーとフライングVを発売します。ギブソンの楽器と言えばアーチトップなど優美なデザインがイメージされていましたので、直線を多用したフラット・トップのデザインは目新しく、非常にインパクトのあるものだったと思います。

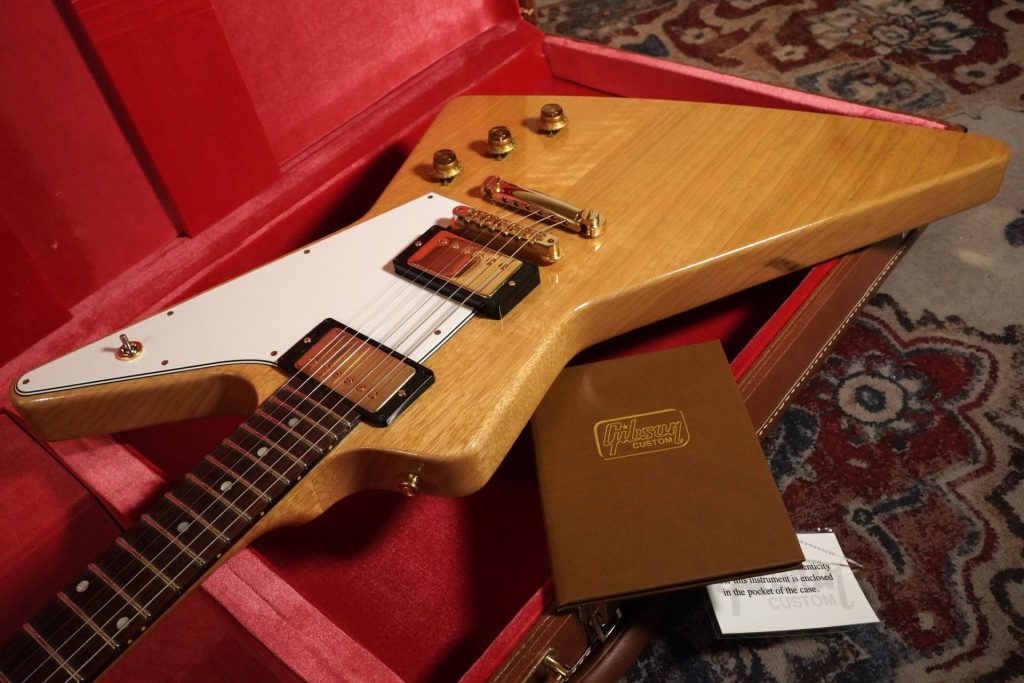

Gibson Custom Shop 1958 Korina Explorer Reissue VOS

今回ピックアップするのは1958年当時のエクスプローラーをギブソン・カスタムショップで忠実に再現した1958 Korina Explorer Reissueです。

前述の通り1958年に発売されたエクスプローラーですが、フューチュラと呼ばれるマホガニー材で製作されたプロトタイプが存在します。プロトタイプはエクスプローラーを少しスリムにしたデザインで、V字型のヘッドストックを持っていました。

※コリーナ材で製作された真偽不明のフューチュラも存在しますが、ポンティ・ゴンザレス氏からクルト・リンホフ氏の手に渡ったマホガニー材のものが本物とされています

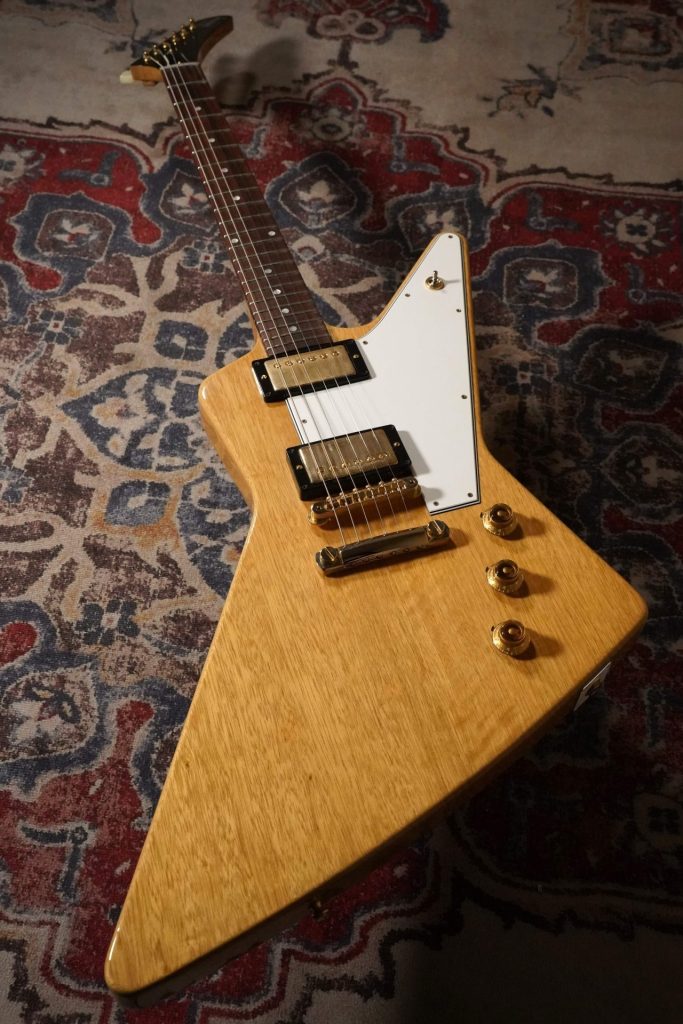

プロトタイプではマホガニーだったボディとネックにはコリーナ(ホワイトリンバ)が採用されました。既にコンソレット(1952~1957年/スティール・ギター)やスカイラーク(1957年~/ラップ・スティール)でコリーナ材は使用されていましたが、生産数が少ないためギブソンンの楽器としては珍しい材となります。

ウィルバー・マーカー氏(当時のギブソン社の木工エキスパート)は「加工がしやすくて丈夫な材。誰もコリーナのギターを持っていないし、目新しいから選んだ」と証言していますが、レス・ポールTVのように明るいイエロー系のカラーのためテレビ映りを意識したのではないかと考察されることもあります。

同じタイミングで発売されたフライングVとは多くの共通点が見られますがエクスプローラーは1958年のギブソンのカタログには掲載されておらず、ギブソン・ガゼットの4-5月号が初出でした。生産本数はフライングVよりも少ない22本(1958年に19本、1959年に3本)で、納期は倍の60日となっていました。

そんな幻にも近い存在のエクスプローラーですが、リイシューの流通量も少ないことで知られています。1976年にはマホガニー材で再生産されますが、コリーナ材のエクスプローラーが再び姿を現したのは1981年ヘリテイジ・シリーズ(~1983年)となります。その後ヒストリック・コレクションで何度か生産されましたがいずれも生産数が限られており、店頭で見かける機会も少ないモデルでした。

現在生産されているリイシューは限定生産ではなくカタログモデルになりますが、やはりコリーナ材自体が少ないため他のリイシューに比べて圧倒的に入荷数が少ない印象です。材が材だけに今後の入荷に関しては全く予想ができません。

※2024年11月現在、コリーナ材を使用したM2M、PSLオーダーもストップしています

初期のエクスプローラーにはフューチュラのようなV字型ヘッドストックの個体もありましたが、ほぼ写真の形状となります。トラスロッド・カバー、白蝶貝の”Gibson”ロゴは他のモデルと共通のものになります。”バナナ”や”ホッケー・スティック”と呼ばれるこのヘッドストックが採用されたのはエクスプローラーが初めてですが、一体何から着想を得たのでしょうか…

既にフェンダーのエレキギターが市場に出て数年が経過していますので、ヘッドストックの片側にチューナー(ペグ)を配置するというアイディアには多少なりともフェンダーの影響もあったかと思いますが、残念ながらこのヘッドストックがどのようにして生まれたのかについては情報を見つけることができませんでした。

私は戦前のハープギター(Gibson Style U)も参考にしたのではないかと推測していますが、少し強引かもしれません。もちろんテッド・マッカーティ氏らのひらめきが基になっている可能性もありますが、いずれにしても1958年のエクスプローラーやフライングVは私たちに色々なことを想像させてくれるので楽しいです。

チューナー(ペグ)は年代に準じたシングル・リング。「安定した状況下で長らく展示されていたギター」「さほど弾かれることなくケースにしまってあったギター」というのが、VOS(Vintage Original Spec)の基本コンセプトになりますので、程良く曇った仕上げになっています。

フライングV(1958~1959年)のヘッドストックはコリーナ材に直接黒を吹いていますが、エクスプローラーはレスポール・モデル(スタンダード)やES-335などと同様に突板が貼られ、黒くフィニッシュされています。表面の黒とバックのコリーナ材の間に明るい線が見えると思いますが、これが突板になります。

残念ながら過去に見た3本の1958年製エクスプローラーのヘッドストックがどの様な構造になっていたかは記憶に無いですが、白蝶貝の”Gibson”ロゴが入れられたモデルには突板が使われているというのが一般的な説です。確かに1958~1959年のフライングVはアンプなどに使用されていたレイズド・ロゴが取り付けられていますし、シルクスクリーン・ロゴのレスポール・ジュニアにも突板はありませんので「白蝶貝の”Gibson”ロゴ=突板あり」と考えても差支えないように思います。

1958年当時はブラジリアン・ローズウッド(ハカランダ)が指板に使用されていましたが、現在はインディアン・ローズウッドが使用されています。

※ブラジリアン・ローズウッドとワシントン条約(CITES)についての解説は様々なところに出ていますので割愛いたします

1950年代のリイシューなのでブラジリアン・ローズウッドが使えるのであればそれに越したことはありませんが、個人的には音さえ気に入ればインディアンでもマダガスカルでも良かったりもします。もちろん、ブラジリアン・ローズウッド特有の木目、油分による手触りや質感、明瞭なサウンドは好きですので、2021年にリリースされたCollector’s Edition Korina Explorer, Flying V Custom Aged Brazilian Rosewoodには胸を躍らせましたが。

アンバウンド・ネックと呼ばれる指板にバインディングが無い仕様。ポジションマークもシンプルなドットです。1958年と言えばES-335の発売年でもありますが、最初期のES-335もドット・ポジション・マーカーのアンバウンド・ネックでした。ただの偶然かもしれませんが、双方ともテッド・マッカーティ氏が企画に携わっていますので、何か関係があるのではないかと色々想像してしまいます。

こちらは裏から見たヒールの様子。レスポールではボディ・バックの面よりも一段低い位置にヒールが設けられているため段差がありますが、エクスプローラーはボディバックと同じ高さにヒールがあります。ちなみに、同時に発売された兄弟機種のフライングVもボディバックとヒールが同じ高さになるのですが、エクスプローラーとは少し異なる点があります。次の画像をご覧ください。

画像は1958フライングVリイシューのものですが、ボディ材がヒールの一部を形成しているのがお分かりになりますでしょうか。これがエクスプローラーとフライングVのヒールの違いになります。エクスプローラーのネック・ジョイントが19フレット付近なのに対してフライングVは20~21フレットの間になりますので、ジョイント付近の強度を高めるためにこのような構造にしたのではないでしょうか。

1968年までのギブソン製品はネック材の一部(テノン)がネック側のピックアップ・キャビティまで入り込むロングテノン(ディープジョイント)が一般的ですが、1958年のエクスプローラーとフライングVは更に長いテノンを採用しています。※ピックガードを外すと両ピックアップの間まで伸びたテノンを確認できます

このヒールを含むネック・ジョイント付近の作りはオリジナルとヒストリック・コレクション以降のリイシューの特徴で、1981~1983年に限定復刻されたヘリテージ・シリーズのエクスプローラーとフライングVでは再現されませんでした。ヘリテイジにはヘリテイジの魅力がありますので、どちらが良い、悪い、というものではありませんが。

ボディバックの様子。極一部PUセレクター・スイッチのキャビティをボディバックからあけた個体も見受けられますが、画像のものが一般的です。カバーはレスポール・モデル(スタンダード / ゴールド・トップ)と同じもので製作されています。

ピックガードは白/黒/白/黒の4プライ、ピックガード・ビスは頭部がフラットのものを使用しています。ゴールドのハードウェアとあわせてフライングVと共通となります。

ピックアップは1950年代のリイシュー・モデルではおなじみのカスタムバッカーを搭載しています。カスタムバッカーは1950年代のピックアップ(Patent Applied For humbucker “PAF”)を再現したもので、それぞれのボビンの巻き数が異なるアンマッチドターン、アンポッティング(ロウ付け無し)の仕様となります。これにより弾き手のピッキングに対する反応(レスポンス)が良くなったり、音の解像度が上がるのですが、オープンに鳴るコリーナ材との相性がとても良く感じます。

前述の通り兄弟機種であるフライングVとは共通する部分の多いエクスプローラーですが、ヘッドの”GIbson”ロゴやヒール部の形状以外にも異なる部分が幾つかあります。そのうちの一つがテールピースです。ご存じの通りフライングVはV型のプレートが印象的な裏通し仕様ですが、エクスプローラーはレスポールなどと同じくストップバー・テールピースです。デザインを優先してなのか、はたまたサウンドを狙ってなのかは分かりませんが、結果的にそれぞれのサウンド・キャラクターのすみ分けに繋がっています。

テールピースのように音に影響する部分ではありませんが、コントロール・ノブの色もフライングVとは異なります(フライングVはブラック)。どちらのモデルもコリーナ材のナチュラル・カラーにゴールドのハードウェアを採用したモデルですので、コントロール・ノブのカラーもブラックかゴールドのどちらかに統一しても良いように思えますが、どの様な意図があったのでしょうか。

1957年に製作されたフライングVのプロトタイプ(フライングV専用の新しいケースを作成するためにGeib Case Companyに送られた個体)が存在するのですが、このモデルにはブラックのピックガードとジャックプレート、それに合わせてかブラックのコントロール・ノブが取り付けられています。

ホワイト・ピックガードのフライングVにもブラックのコントロール・ノブが使用されているのはその名残の様なものではないかと考えていますが、ややこしいことに両モデルが初めてカタログに掲載された際のイラストではノブのカラーが入れ替わっています。

当時のカタログはカラーではありませんでしたので、ナチュラルのエクスプローラーにゴールドのノブ、ブラック・ピックガードのフライングVにブラックのノブを描くと見辛いので敢えて逆に描いたのではないでしょうか。今のところイラスト通りの実機は見たことがありませんので、個人的にはこの説を推しています。

ジャックプレートはレスポールと同じ様な形状ですがピックガードに合わせて積層(マルチプライ)になっています。決して目立つような場所のパーツではないのでホワイトのシングルプライでも良さそうですが、老舗ブランドならではの美意識の高さを感じます。

付属のハードケースも当時の物を再現しています。レザーの質感、ステッチ、ハンドルの形状など上品な佇まいが素敵です。余談ですが、1958年製のエクスプローラーやフライングVは贋作が多いため、取引をする際にオリジナルのハードケースが付属していることを条件に指定されることが多いそうです。

近年のケースではボディシェイプにあわせてクッションが成形されていますが、オリジナルのケースは中も四角くなっています。画像はスペーサーを用いてギター本体を浮かせているのでケースに納まらないように見えますが、しっかりと納まります。ホーンの先端やボディ・エンドの両端がケースの内側に接地し、ネックもサポートに納まりますので、見た目以上にグラつかない印象です。

最近でこそリイシューが店頭に並ぶようになりましたが、生産数の少なさゆえにコリーナのエクスプローラーの音に触れる機会はまだまだ少ないように思います。例えば1959年製を含めたレスポールの音であれば多くの方がイメージすることが出来ると思いますが、コリーナのエクスプローラーの音はいかがでしょうか。

コリーナ材のサウンドキャラクターは、マホガニーやアルダー、アッシュなどの良いとこ取りと表現されることがありますが、アタックの早さやキレの良さ、明るく広がりのある響き、解像度の高さ、適度な暴れ具合とバイト感など、一度鳴らすと忘れられない魅力があります。高音域が響くのに耳障りではない、粘りもあるのにキレが良いなど、それぞれの要素が弾き手の求める丁度良い塩梅までしっかりと出てくれるギターです。

幸運なことに今までオリジナル(1958~1959年)のフライングVを3本、エクスプローラーを3本見る機会に恵まれ、そのうちの数本を鳴らしましたが、兎にも角にも使いやすく気持ちの良いサウンドでした。

コリーナのフライングVとエクスプローラーはリイシューされる度に試してきましたが、「そうそう、こんな感じのサウンド」感が一番強かったのは今回のリイシューでした。チューブレス・トラスロッド、ニカワ接着、ヴィンテージサイズのスタッドボルト、カスタムバッカーなどが良い方向に作用しているのだと思います。一度は手に取って鳴らして頂きたいギターです。

最後に、現在YouTubeで聞くことが出来る1958~1959年製のエクスプローラーの音源を何曲かピックアップしてみました。

※タイトルをそのままコピーしてYouTubeで検索してみてください

※「オリジナルのエクスプローラーと言えばアレン・コリンズ(レーナード・スキナード)でしょ」との声も聞こえてきそうですが、レーナード・スキナードは特定のギターの音を聞き分けるのが難しいため今回は泣く泣く外させて頂きました。ごめんなさい。

ボディの一部をカットしたエリック・クラプトン氏のエクスプローラーの音源が多いですが、渋谷のショップで開催された実機の展示会でオープンから6時間近く居座るほど好きなギターなので、ぜひ聞いてみて下さい。※その節は大変お世話になりました

それでは今回はこの辺で。

Eric Clapton

I Shot The Sheriff (Live At Long Beach Arena, California / 1974)

Better Make It Through Today

Ramblin’ On My Mind / Have You Ever Loved A Woman? (Live At Hammersmith Odeon, London / 1974)

Don Preston

Leon Russell – Homewood Session 1970-12-05

※12:11からのギターソロが素敵です