皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

子供の頃の話。新品を扱う楽器店で「どんなギターが好きなの?」とスタッフの方に聞かれたので「ビグスビーが付いたレスポールが好きです」と答えたら、「あぁ、ビグスビーね…」と微妙な笑顔で返されたことがあります。なぜスタッフの方がこのようなリアクションをされたのか。それはビグスビー=チューニングが狂う、サステインが減るといった認識から取り外されることが当たり前の時代だったためです。

当時のギブソンのカタログを見てもビグスビーが搭載されたモデルはジョニーA氏のシグネチャー・モデルか、チェット・アトキンス・カントリー・ジェントルマンぐらいでした。

今ではビグスビーのみならずマエストロ・ヴァイブローラやスウィング・アウェイ・プル・サイドウェイ・アームまでもが復刻されているわけですが、これは世の中のオリジナルに対する評価やニーズの高まりだけでなく、ギブソンという企業自体の変化もあってのことだと思います。

実際に現地スタッフとお話すると分かるのですが、以前のギブソンの印象からは想像できないようなアイディアをたくさん持っており、そのどれもが生粋のギブソン・フリークが深く頷くであろうものでした。飽くまで私の受けた印象ですが。

前置きが長くなりましたが、今回ピックアップするモデルも「1990年代のギブソンは作らなかったかも」と思わせるような意外性と魅力のあるモデルです。

Gibson Custom Shop Japan Limited 1957 Les Paul Standard Reissue Sparkling Burgundy Top VOS

前々回に続き、今回もイギリスの著名なギタリストを彷彿とさせる仕様のレスポールです。

オリジナルは”Number One”, “Number Two”と呼ばれる2本のレスポール(1958~59年製)とともに活躍した“Number Three”と呼ばれる個体です。”Number One”と”Number Two”、加えてビグスビー仕様のレスポール・カスタムやEDS-1275(Wネック)はギブソンから正式なシグネチャー・モデルとしてリリースされたことがありますが、“Number Three”はありません。

オリジナルの“Number Three”は1968年のゴールド・トップを改造し、赤に塗り替えたものだと言われています(1969年製ほか諸説あり)。その時代のゴールド・トップにはP-90が搭載されていますが、“Number Three”にはブラックのピックアップ・マウント・リング(エスカッション)とともにハムバッキング・ピックアップが搭載されています。

オリジナルが1968年製なのであれば、なぜ「1968」ではなく「1957」Les Paul Reissueなのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。これは1968年のリイシューが現在のラインナップに無く、現状の“Number Three”に一番近い仕様の1957レスポール・リイシューがベースとして選ばれたためです。

前述の通り1957レスポール・リイシューがベースですので、木部を中心とした基本スペックは同じになります。オリジナルである1968年製との相違点はヘッド角で、1957年が17度なのに対し1968年は14度となっています。

※ギブソンのヘッド角は従来17度でしたが、1965年の途中~1973年の途中までの期間14度に変更されます

チューナー(ペグ)はグローバーを搭載。オリジナルの”Number One”, “Number Two”, “Number Three”はレスポール・スタンダードですので出荷時にはクルーソン社の320VPが搭載されていましたが、全てグローバーに交換されています。他にもたくさんのギタリストが同様の改造を行っていましたが、私はグローバー・チューナーのレスポールと言えばこの方を真先に思い浮かべます。

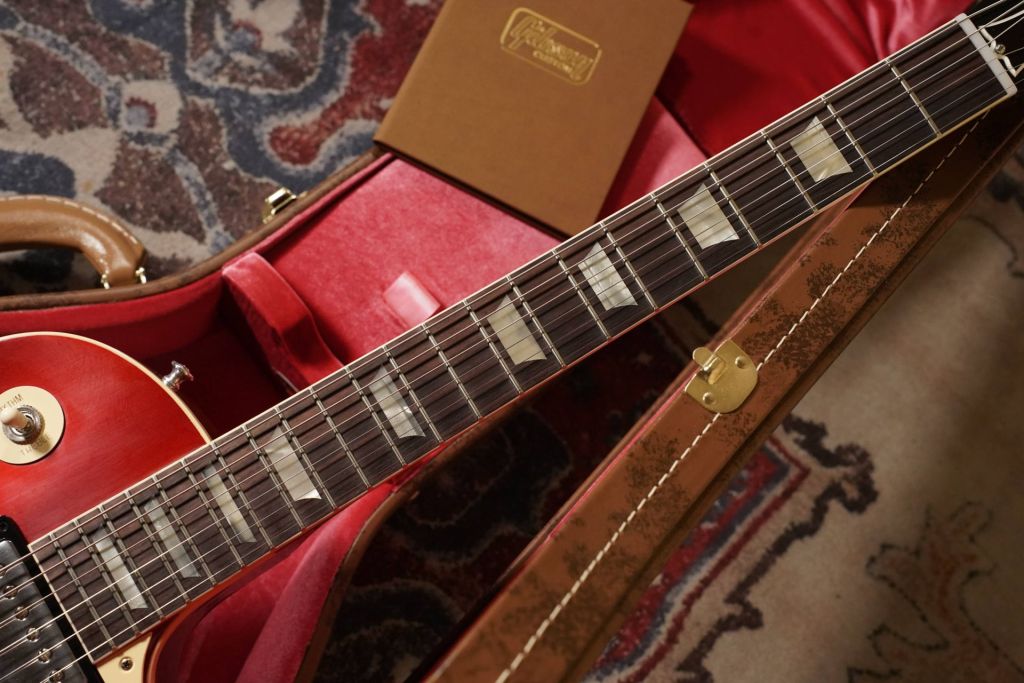

スペックシートには”DARK INDIAN ROSEWOOD 1PC”と記載されています。ギブソンが保有するローズウッドの色味が薄いからというわけではありませんが、M2MやPSLでオーダーする際には色の濃いローズウッドを指定することがほとんどです。オリジナルのレスポール(スタンダード)と言えば多くの方が黒々としたブラジリアン・ローズウッドを思い浮かべますで、外せないポイントです。

カッタウェイ部の画像。ボディ・トップのバインディング(白)とボディ・バックのマホガニー材(濃茶)の間に1トーン明るい茶色の部分が見えます。これはボディ・トップのメイプル材で、ボディ表面のアーチに合わせて均一な幅のバインディングを巻くために露出します。

これは1952年の発売初年度からレスポール・シェイプの最終年である1960年まで継続した仕様ですが、1968年の再生産時には変更されています。1968年のレスポールではボディ接着面まで(メイプル材の部分全て)をバインディングが覆うため、メイプルが露出しません。

前述の通りオリジナルの“Number Three”には諸説あり、1968年(もしくは1969年)製の他に「実は1957年製のゴールド・トップをリフィニッシュしたのではないか」との意見も見受けられます。そこで役に立つのがカッタウェイ部のバインディングによる見分けなのですが、あのお方の機材写真は昔から少なく、あっても真正面と真裏からの写真ぐらいになります。カッタウェイ内を確認するには演奏中の写真で判断するしかないのですが、写りや画質が厳しく、かなり難易度が高い…。

で、結局オリジナルの“Number Three”の製造年についてですが、ヘッドストックのアウトライン、ヒールの形状など様々な点も踏まえ、1968年製(1968年スペックの1969年製も含)ではないかと推測しています。

オリジナルの“Number Three”はミネアポリスで盗難に遭った1960年製レスポール・カスタム(3ピックアップ+ビグスビー)の代用品として入手されたというのが通説で、1970年に初めてステージでこのギターを弾いているところが目撃されています。入手した時には既に多くの改造が施されていたとの記述も見受けられますので、1970年までにP-90からハムバッキング・ピックアップに交換されたことになります。

リプレイスメント・ピックアップ・メーカーは軒並み1970年代に創業しますので、“Number Three”に搭載されたのは1950年代のPAFかパテント・ナンバー・ピックアップ(#PAF)と考えるのが自然です。今回の1957レスポール・リイシューにはPAFのレプリカであるアンポッテッドのカスタムバッカーが搭載されていますので、サウンドの方向性はばっちりではないでしょうか。

特徴的なブラックのピックアップ・マウント・リング(トゥルー・ヒストリック仕様)が良いアクセントになっていて素敵です。

ABR-1ブリッジとストップバー・テールピースは1957年のリイシューなのでニッケル・メッキ仕様です。オリジナルの“Number Three”は写真を見る限りクロム・メッキ仕様(1965年~)に見えます。1980年代半ば頃になるとテールピースの後方にBベンダーが追加され、現在もその状態が維持されています。

Bベンダーはその名の通りB弦(2弦)のピッチを上げる機器で、クラレンス・ホワイトとジーン・パーソンズによって発明されたと言われています。ボディ・バックから組み込まれた大きなスプリングとレバーに接続されたネック側ストラップ・ボタンを上下に動かすことで、B弦(2弦)が引っ張られてピッチが上がる仕組みです。ペダル・スチールの様な効果を生むこの装置はテレキャスターに組み込んで使用されることが多いイメージですが、レスポールに取り付ける発想が凄いです。

コントロール・ノブも1957年に準じたトップ・ハット型。オリジナルの“Number Three”が1968年製と仮定すると、出荷時はメタル・インサートのトップ・ハット型ですが、ステージ上の画像を見る限りバレル・ノブ(スピード・ノブ)に交換されています。1970年代には交換されていて、2007年のO2アリーナでもそのままの姿が確認できました。

ボディ・バックはナチュラル・カラーをそのまま残した仕様になっています。ボディ・トップのカラーが変わると大掛かりなリフィニッシュが施されたようにも見えますが、実際はボディ・トップのゴールドの上にクリアレッドを重ねただけで、他はオリジナル・フィニッシュのままだと思います。

今回はJapan Limited 1957 Les Paul Standard Reissue Sparkling Burgundy Topをご紹介、というより大半がオリジナルの“Number Three”についての記述になってしましましたが、いかがでしたでしょうか。サンバーストのレスポール・スタンダードやEDS-1275(Wネック)、レスポール・カスタムに比べやや知名度の劣る“Number Three”ですが、それでもあの偉大なギタリストを語る上で欠かすことの出来ない一本です。

これまでも国内外の熱心なファンによりゴールド・トップを改造した“Number Three”レプリカが作られてきましたが、このような通好みの仕様をギブソン・カスタム・ショップが製作してくれたことが一ファンとしてとても嬉しいです。日本限定モデルとして国内に用意したギブソン・ジャパンのセンスも素敵ですよね。

実は2018年にも25本限定でキャンディ・アップル・レッドの1957レスポール・リイシューが作られましたが、コントロール・ノブを除くプラスティック・パーツが全てブラック、チューナーがクルーソンで、ボディ・バックもナチュラルでは無かったため、オリジナルの“Number Three”からは少し遠いイメージでした。それはそれで十分に素敵なモデルでしたが、やはり一目見てそれと分かる今回のインパクトは相当なものです。

「他人とは一味違うモデルを」という理由で“Number Three”を知らない人が手にしても格好良いと思いますし、とにかくたくさんの方にご覧頂きたい魅力的な一本です。詳細につきましてはこの下にご用意させて頂きました商品ページをご覧ください。私はこれから2007年12月10日ロンドンO2アリーナで演奏されたKashmirの映像を観返したいと思います。それでは今回はこの辺で。