皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

ギブソン・カスタム・ショップ製品の中には通常ラインナップされていない仕様のモデルが製作されることがあります。

主にM2M(Made to Measure / 1本単位のオーダー・プログラム)やPSL(Pre Sold Limited / 5本~のオーダー・プログラム)といったものがそれにあたるのですが、最低オーダー数が異なるだけで両者とも特別に製作されたモデルとなります。

この連載でもM2MやPSLのモデルを多数ご紹介してきましたが、今回のPSLもとても良い感じなんです。ベースとなるモデル、搭載されたピックアップ、カラーと仕上げ、そのどれもが私の好み過ぎて。

Gibson Custom Shop PSL Murphy Lab 1964 Trini Lopez Standard Reissue Antique Pelham Blue Ultra Light Aged

以前VOSフィニッシュのトリニ・ロペス・スタンダードをご紹介しましたが、こちらはマーフィー・ラボの1本になります。

オリジナルのトリ二・ロペス・スタンダードは、ミュージシャン兼俳優として活躍したトリニ ・ロペス氏のシグネチャー・モデルとして1964年後期から1970年まで生産されました。

1965年にギブソンのナット幅は従来のものより狭い約39mmのもの(通称ナロー・ネック)に切り替わっていきますので、従来のナット幅を持つ”1964スペック”のトリ二・ロペス・スタンダードの生産数は少なく、市場で見かける大半はナロー・ネックのものでした。

生産本数を考えればナローネックこそトリ二・ロペス・スタンダード「らしさ」と言えるかもしれませんが、こうして弾きなれたナット幅を持つ1964スペックのトリ二・ロペス・スタンダードが買えるというのはとても魅力的です。

トラスロッドカバーは他のモデルと共通のものになりますが、このヘッド・ストックのデザインは1965年に発売されたノン・リバースのファイヤーバードにも採用されます。

アウトラインは1963年に発売されたファイヤー・バードを反転させたものですので、ファイヤー・バードをデザインしたカーデザイナー、レイ・ディートリッヒ氏によるものとなります。

チューナー(チューニング・ペグ)は年代に準じてメタル・ボタン、シングル・ラインの6オン・ア・プレートになります。

前述の通り今回の個体はPSLオーダー・モデルなのですが、カタログ・モデルには無い”アンティーク”・ペルハム・ブルー・カラーが採用されています。

ヴィンテージ・ギターの多くは経年変化によってトップ・コート(塗装面の一番上のクリア層)が飴色に変色しますが、それを再現したのが今回のカラーとなります。通常のペルハム・ブルーは名前の通り青いですが、トップ・コートが飴色になることによって緑色に見えます。

当時のペルハム・ブルーはキャデラックでも使用されていたデュポン社の塗料で、ギブソンが発行したカラーチャートには塗料のリファレンス番号(DuPont: 4038L, Ditzler PPG: 12264, Acme Rogers: 8854)こそ記載されていませんが、自動車名が記載されています。ちなみにデュポン社の塗料はフェンダーでも使用されていました。

当時のトリニ・ロペス・スタンダードはチェリー・レッド・カラーが標準で、スパークリング・バーガンディーやペルハム・ブルー、エボニー・カラーはカスタム・カラーとなります。ギブソンのカスタム・カラーはフェンダーに比べてもかなり少なく、1960年代に製造されたオリジナルのペルハム・ブルーのトリニ・ロペス・スタンダードは希少なものとなります。

ヘッドストック表面とサイドのコントラストが非常に格好良いです。

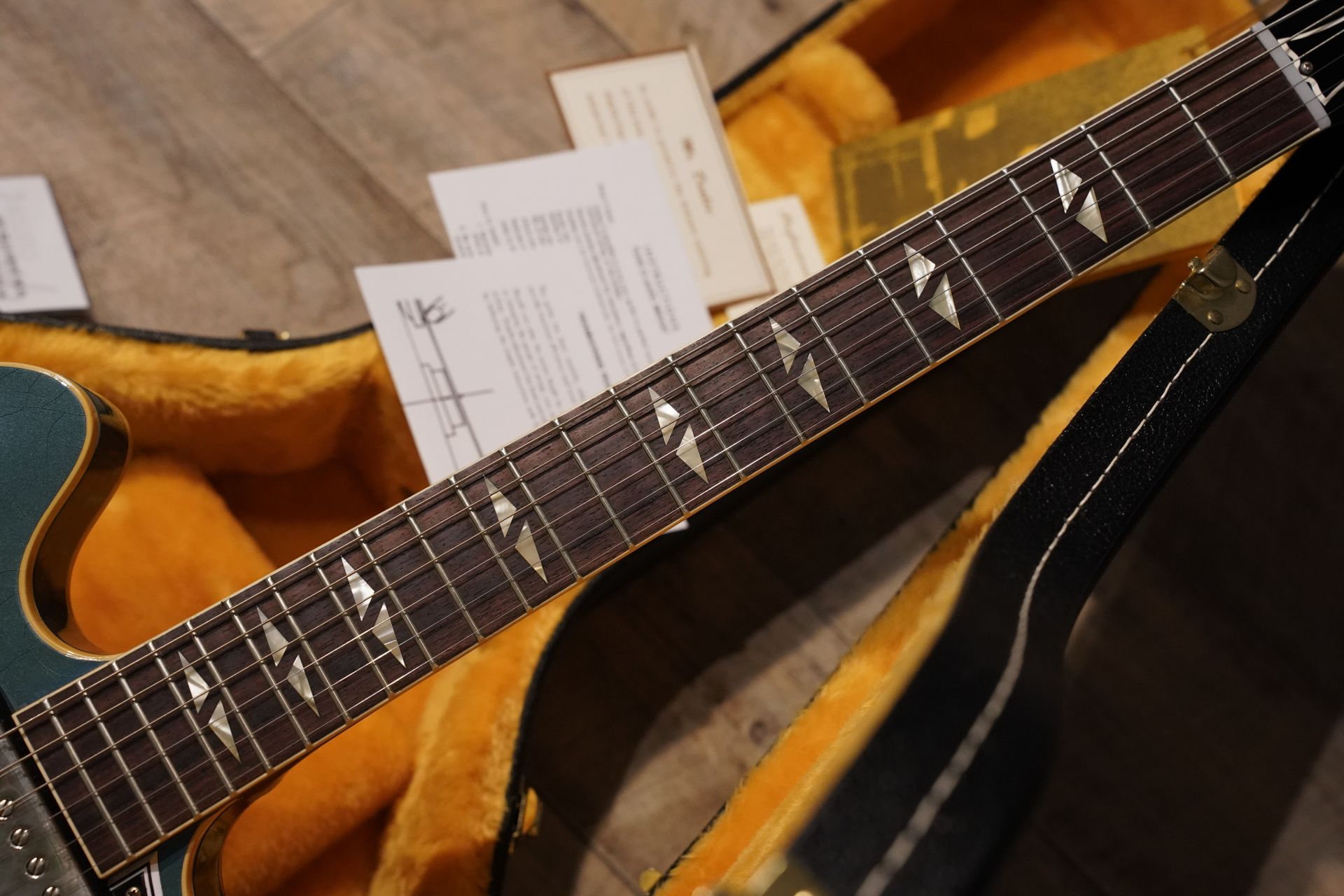

M2MやPSLでオーダーする際、ローズ・ウッド指板に濃いものを指定する事ができます。こちらのモデルのディーラー用スペック・シートにも「Dark Indian Rosewood」の記載があります。ローズ・ウッドの色味が音に影響することはありませんが、多くの方がイメージするヴィンテージの雰囲気に近付けるためにこだわります。

ポジション・マーカーはスプリット・ダイヤモンド・インレイ。SG ’90 DoubleやUS-1など一部のモデルにも採用されましたが、私はトリニ・ロペス・スタンダードやデラックスのイメージが一番強いです。

ロールド・バインディング仕様の指板サイド。ヴィンテージ同様、ネックを握り込んで演奏しても指板エッジが手に当たっている感じが少ないので快適に演奏ができます。サイド・ポジション・マーカーはお洒落なべっ甲柄。

カッタウェイ部、ホーンの形状は1964年頃のやや丸みの少なくなった形状を再現しています。今記事を書きながら改めて1964年製のES-335の写真と見比べているのですが、良い雰囲気で再現できているのではないでしょうか。

ピックガードは黒白黒白黒の5プライのショート・ピックガード。それぞれの色で厚みにバラつきがあります。ES-335のピックガードは1960年までES-175のものを流用していましたが、ES-175のみならず、ES-150など他のアーチトップ・モデルでも同じような特徴が見受けられます。

なぜ均一にしなかったのか今では知る由もありませんが、デザインのアクセントとして敢えて不均一にしたのかもしれません。そう想像したくなるような芸術性の高さと職人の感性がギブソンというブランドにはあります。

通常1964トリニ・ロペス・スタンダード・リイシューのピックアップはカスタムバッカーですが、こちらのモデルにはカスタムバッカー・アンダーワウンドが搭載されています。カスタムバッカー・アンダーワウンドはカスタムバッカーよりも巻数を減らしたモデルで、「倍音とハーモニクスをより明瞭にしたバリエーションモデル」と公式サイトに記載されています。

1964年当時のトリニ・ロペス・スタンダードにはパテント・ナンバー・ピックアップ(#PAF)が搭載されていますが、非常にHi-Fi(High Fidelity / 高忠実度、高再現性)でナチュラルに楽器本体や弦の鳴り、弾き手のニュアンスを再現します。ゆえに立ち上がりが早く明瞭な音に聞こえるのが特徴です。

今まで私が経験したPAFや#PAFで非力に感じたものはありませんでしたが、現在のギブソン製ピックアップの材料と製法を踏まえオリジナルの様なより明瞭なサウンドを狙うのであれば、巻き数の少ないカスタムバッカーの搭載はとても良い選択に思えます。

もちろん1950年代や1960年代のギブソンを愛用されている方で’57 Classicやバーストバッカーを好む方もいらっしゃいますのでピックアップの選択の仕方は人それぞれですが、私がM2Mでリイシューをオーダーする際は明瞭なサウンドをイメージしてアンダーワウンドを指定することが多いです。

PAFや#PAFの特徴に触れたついでに経年変化によるアルニコ・マグネットの減磁について個人的な見解を記載しようと思いましたが、記事が長くなってしまうのでまたの機会にしたいと思います。需要があればですが。

コントロール・ノブはメタル・インサートのトップ・ハット型になります。ES-335やSGもそうですが、ブラックのピックアップ・マウントリングと積層ピックガードに良く合います。トグル・スイッチ・チップは1961年頃から登場する白。

オリジナルより少し透明度が高く見えますが、ブリッジ・サドルも年代に準じたナイロン製が採用されています。ナイロン・サドルの登場は1962年頃と言われており、ブラス・サドル(ニッケル・メッキ)に比べてやや音の伸びが少なく、マイルドなサウンド傾向にあります。

「マイルド」と表現すると「こもった音」をイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが、トーン・コントロールを絞ったような音になるわけではなく、金属的なギラツキが少し滑らかになったように感じます。

それでもクリームのフェアウェル・コンサートを見ればお分かりの通り、ナイロン・サドルのES-335でも十分にロックなサウンドを奏でることができます。

テールピースにはローズウッドのブロックが取り付けられたトラピーズ・テールピースが採用されています。ES-335やES-345は1965年の途中にストップバー・テールピースからトラピーズ・テールピースに変更されますので、セミ・アコースティック・モデルの中ではトリニ・ロペス・スタンダードが一番早いタイミングだったという事になります。

ローズウッドの側面に入れられたスリットがテールピースに噛んでいるのがお分かりになりますでしょうか。テールピースの構造やデザインを利用した無駄のない取り付け方に職人のセンスを感じます。トラピーズ・テールピース自体はES-150などをはじめとするフル・アコースティック・モデルで使用されている汎用のものです。

ローズウッド表面にある3プライのプラスティックにはモデル・ネームが入れられています。”CUSTOM MADE”プレートに見られるジグザグの文字、トリニ・ロペス・モデルを象徴する菱形のモチーフがとてもお洒落ですね。

テールピースの底面はこのような形状をしています。意外と知られていないのがストラップボタンの位置。ボディの厚みの中央よりもボディ・バック寄りに取り付けられています。トラピーズ・テールピースからビグスビーへ交換される方は、テールピース自体の取り付けスクリュー(ビス)の位置も含めて全て異なるためご注意ください。

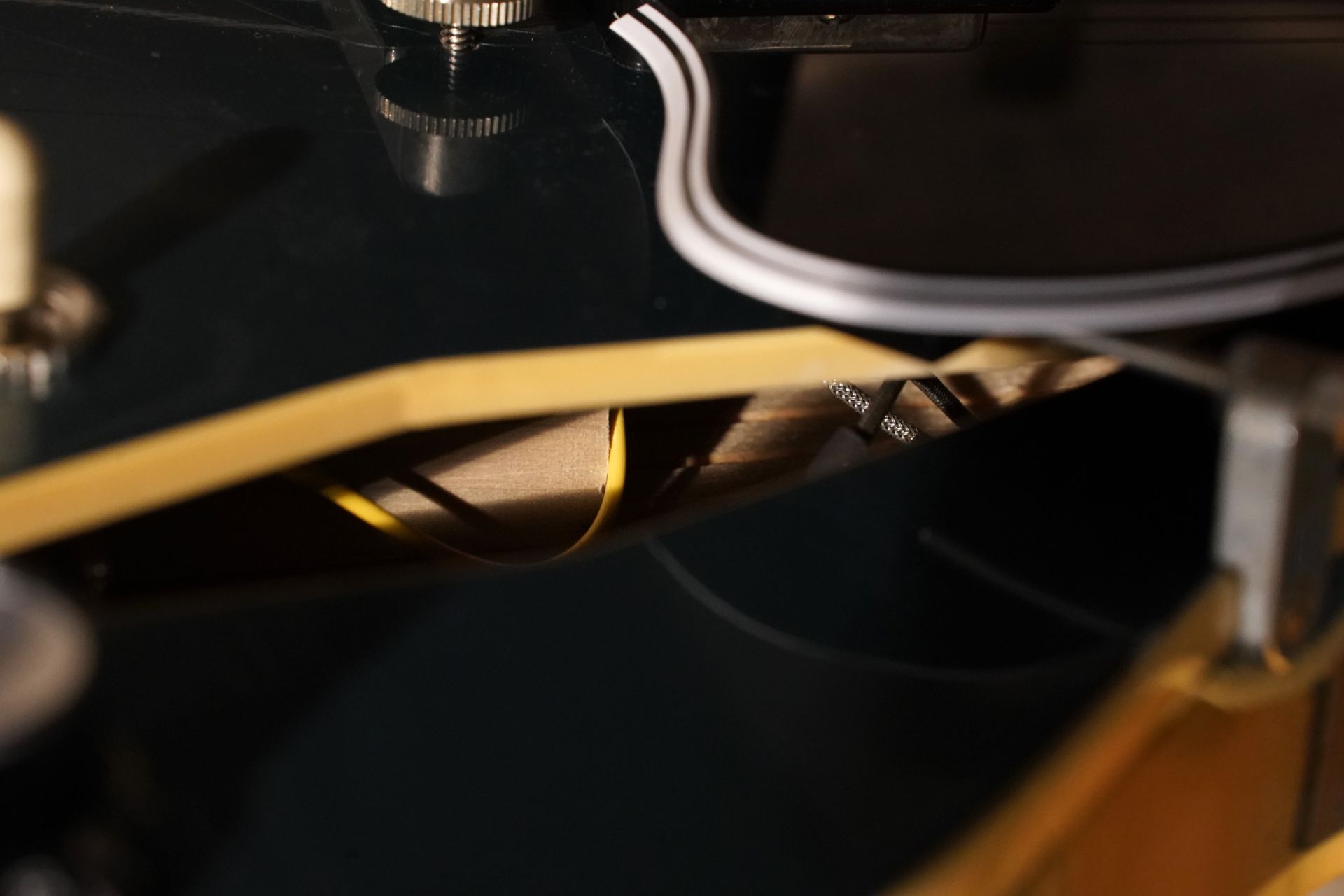

ダイヤモンド型のホール(1弦側)からボディ中央にあるセンター・ブロックを覗いてみましょう。少し分かりづらいですが、配線材が開口部を通っているのがお分かりになりますでしょうか。

画質は落ちますが、スマホで撮影してみました。開口部はブリッジ・ピックアップ1弦側に設けられています。ES-335が発売された1958年から1960年代前半まではドリルで穴が開けられていましたが、1962年頃から写真の様なセンター・ブロックが混在し始めます。

ボディ・バック材から1段高くなっている部分(開口部の底面)はスノコ状のスプルース材で、その上の立方体がメイプル材のセンター・ブロックです。写真には写っていませんが、ボディ・バック側と同様、トップ材の内側にもスノコ状のスプルース材が貼り付けられています。

つまりセミ・アコースティック・モデルのセンター・ブロックは、ボディの厚み方向にスプルース材(スノコ状)/ メイプル材(ソリッド・ブロック)/ スプルース(スノコ状)という3層構造になっています。

付属のハードケースも1960年代に作られていたものを再現しています。もちろんLifton社のマークも当時のまま。

今回は特別な仕様の1964トリニ・ロペス・スタンダード・リイシューをピックアップしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

セミアコと言えばES-335(ES-345、ES-355)をイメージされる方が多いため、ノン・リバースのファイヤーバードにも似たヘッドストックやダイヤモンド型のホールに違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれませんが、一通りオーソドックスなシェイプに触れると1960年代ならではのデザインやカラーに魅力を覚えます。もちろん全ての方があてはまるわけではないと思いますが、私は完全にやられました。

商品の魅力を皆様にお伝えできるほどの演奏能力が無いため普段は演奏動画を撮らないのですが、少しだけ鳴らしたものがX(旧Twitter)に残っていますので、サウンドが気になる方はご覧になってみて下さい。

リミテッド・モデルなのが勿体ないほど魅力的なアンティーク・ペルハム・ブルー+カスタムバッカー・アンダーワウンド・ピックアップのトリニ・ロペス・スタンダードを、この機会にぜひチェックしてみて下さい。それでは今回はこの辺で。

撮影機材とセッティング

撮影機材:iPhone SE2(内臓マイク)

アンプ:Blues Junior IV(FATスイッチ:オフ)

ギター側コントロール:ネック側ピックアップのVol.のみ8.5で他は全て10、ピックアップ・セレクター・スイッチはミドル・ポジション