皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

この連載の影響からか、「フェンダーはあまり弾かれないのですか」といったご質問を頂くことがあります。これだけギブソン製品に関する記事を書いていますので当然ですし、実際にギブソンは大好きなブランドなのですが、実は同じぐらいフェンダー好きでもあります。

恐らく皆様も同じだと思いますが、私もジミ・ヘンドリックス、スティーヴィー・レイ・ヴォーン、マイケル・ランドウ、ヴィンス・ギル、ジョン・メイヤー(敬称略)など、名前を挙げきれないほど多くのフェンダー・プレイヤーに影響を受けました。

今はご存知の方も少ないと思いますが、旧代理店時代のフェンダー公式ホームページにはプロダクト・スペシャリストとして私の名前も掲載されていました。

古いものになりますが、こちらはマスタービルダー・ベンチでジェイソン・スミス氏とオーダー・モデルについてミーティングをしている時の写真です。プロダクト・スペシャリストらしい雰囲気が出ていますでしょうか。さて前置きはこのくらいにしまして、今回はたまに尋ねられる「フェンダーは何を使っているの?」にお答えすべく、私が愛用しているフェンダーのギターを皆様にご紹介したいと思います。

2013 Fender Team Built 1963 Stratocaster Relic 3-Color Sunburst

何となくヴィンテージやマスタービルダー物(MBS)を所有してそうなイメージかもしれませんが、現在所有するフェンダーはこのチームビルドのストラトキャスター1本のみです。未だにBrownieのようなストラトキャスターが欲しかったりと物欲は尽きませんが、あまりにこのストラトキャスターが自分の感覚にマッチしているため、なかなか買えずにいます。

入手したのは10年程前。

「いつもFender Showcase Tokyoにお越し頂いていますので、国内に入荷したてのカスタムショップをそちらにお持ちします」

代理店の方からご連絡を頂いた数時間後、4~5本のイメージで待っていた私のもとに運び込まれたのは約20本ものカスタムショップ製のギター達。それを1本ずつ丁寧に開けて選定していくのですが、手に取ってネックを見た瞬間に「これは凄いかもしれない」と思ったのがこのギターでした。アンプに繋いだ時のインパクトも相当なもので、直ぐに仕入れさせて頂くことを決めました。

この時点で手に入れたい気持ちでいっぱいでしたが、まずはお客様にご覧頂くため売り場に展示しました。

結局このギターは売れず、一定期間が過ぎたため私が手にすることとなるのですが、その間幾度となく展示されたこのギターを眺めては売り場を一周していました。

このギターはフェンダーカスタムショップが1963年製のストラトキャスターを再現したモデルで、米国のディーラーがオーダーしたモデルだと担当の方に伺っています。ボディ全体を縦方向の細かいウェザーチェックが覆っていますが、ヘヴィレリックなどと比べて控えめな傷の入り方をしています。

ストラトキャスターは1958年中期頃に2カラーから3カラーのサンバーストに変更されます。1959年中期~1961年前期は使用されたデュポン社の塗料の品質の問題で経年変化により赤味が褪色しやすく、2カラーの様な外観になった個体が多いですが、その後は赤味の残る個体が増える印象です。

オリジナルであれば相当鮮やかに残っている部類に入るであろうこの「赤味」、傷の数から言えばもう少し褪色している方がリアルなのかもしれませんが、個人的には1963らしいカラーなので気に入っています。

ヘッドに貼られたロゴは通称スパゲティ・ロゴと呼ばれるもの。1964年後半からはトランジション・ロゴと呼ばれるロゴにフォントが変わります。

「Fender」ロゴの下には「WITH SYNCHRONIZED TREMOLO」の文字と3つのパテント・ナンバーが見えます。1960年前期までのデカールにはパテントナンバーが印字されてませんでしたが、1960年後半に2つのパテント・ナンバーが加えられ、同時にヘッド先端の「ORIGINAL Contour Body」の下にも「Pat Pend.」と加えられました。

3つ目のパテント・ナンバーが追加されたのは1962年中期頃のことで、1963年もこのスパゲティ・ロゴ(3番目のヴァージョン)が使用されました。

印字されたパテント・ナンバーは「2,573,354」「2,741,146」「2,960,900」の3つ。左からテレキャスター用ピックアップとブリッジに関する特許番号、シンクロナイズド・トレモロの特許番号、ジャズマスターに等のオフセット・ウェスト・コンターに関する特許番号となっています。番号をご覧になってお分かりの通り、「2,960,900」が1962年中期頃に追加された3つ目のパテント・ナンバーになります。

羽根型のストリング・ガイドは従来四角い鉄板をプレス加工したものでしたが、1963年からはテーパーの付いたものへと変更されています。ビスが通った中央部分よりも、弦が通っている両端の幅の方が狭くなっているのがお分かりになりますでしょうか。このカスタムショップでも忠実に再現されています。

ローズウッド指板が採用されたのは1959年からで、この頃から羽根型ストリング・ガイドの下には筒状のスペーサーが入れられています。

余談ですが、当時はオプションでゴールドのハードウェアが用意されていたのですが、正面からは見えないこのスペーサーもゴールドのものが取り付けられていました。かなり高額なオプションだったため生産数も少なく、オリジナルを見かける機会は少ないですが、見かけた際にはぜひスペーサーをのぞき込んでみて下さい。

ペグは年代に準じたシングル・ライン(1列刻印)のクルーソン・デラックス(タイプ)が搭載されています。

指板はアールが付けられたネック本体に、指板材の底面を同じアールで削って曲面状に貼った通称ラウンド・ローズウッド指板。このラウンド・ローズウッド指板は1962年から採用されている指板で、1959~1962年初期まではネック材と指板材を平面で貼り合わせていました。その結果ローズの体積が大きくなるため、1959~1962年初期までのものはスラブ(=厚板状)ローズウッドと呼ばれています。

ストラトを持ち始めたころは中音域が太いスラブ・ローズウッドのサウンドが好きでしたが、ここ十数年は適度に明るさと張りのあるラウンド・ローズウッドが好きです。人それぞれ聞こえ方や捉え方があるかと思いますが、個人的にラウンド・ローズウッド・ネックの音はスラブローズ・ウッド・ネックとメイプル・ネックの間の音として捉えています。

ポジションマークはクレイ・ドット。12フレット部に埋め込まれた二つのドットの間隔が狭いのがお分かりになりますでしょうか。これは1963年途中からの特徴で、本機でもそれを再現しています。

オリジナルの指板ラディアス(指板の曲面の数値)は7.5ですが、こちらは9.25とやや緩く作られています。オリジナルの7.5Rですと1弦のハイフレットをベンドした際に音が詰まって途切れてしまうことがありますが、9.25Rですとフレットに干渉することなく綺麗に音が減衰していきます。

生粋のフェンダー・ファンの中には「7.5Rじゃないと嫌だ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、私は9.5Rの方が弾きやすく感じました。

指板の厚さが良く分かるネックサイドからの写真。塗装の乗った指板サイドの眺めが素敵です。

この記事の序盤に「手に取ってネックを見た瞬間に『これは凄いかもしれない』と思った」と記載しましたが、当時の私は何を見てそう思ったのか。その答えは木取りです。写真ではお伝えするのが難しいのですが、大変目の詰まった綺麗な柾目となっています。

私がフェンダー系のエレキギター選びで注視しているのが「立ち上がりの良さ(反応の良さ)」と「音の解像度」で、それらに影響を及ぼすネック材は特に注意深く見ます。

年代物のネックは現行品よりも硬いものが多い印象ですので、より振動しやすい板目のネックが好みですが、現行品や近年のものになりますと柾目のネックを好む傾向にあります。このギターはその最たる例だと思います。

ピックアップはブラックボビンを再現したカスタム・ショップ製のピックアップが搭載されています。一時期は1962~1963年製のピックアップを手に入れて交換してみたい欲求にかられましたが、既にオリジナルのピックアップが高額になってしまっていたのと、音に不満があるわけではなかったため、今日までストックの状態で使用しています。

搭載しているプラスティック・パーツもレリック仕様のものを搭載しています。コントロール・ノブのスカート部の数字はオリジナルの方が小さいので、オリジナルとは雰囲気が違って見えます。最近のカスタムショップには数字の小さいコントロール・ノブが採用されていますので、より当時のものに近い雰囲気に仕上がっています。

弦高調整用のイモネジは全て同じ長さの(3/8インチ)でしたが、1959年頃から1弦と6弦だけ短いもの(5/16インチ)が使用されるようになりました。これはネックポケットが浅くなったことに伴う仕様変更だと言われています。

1963年当時のサドルは「Fender」「PAT.PEND」の刻印が浅いものと深いものがありますが、写真のカスタムショップのサドルは深い方を再現しています。イモネジの固着は避けたいところですが、錆加減も結構好みです。

私のストラトで唯一手を加えているのが、このスプリングです。皆様お察しの通り、Raw Vintage RVTS-1です。メーカーサイトにも記載されていますが、現行品のスプリングはヴィンテージに比べ張力が強いものになります。私はスプリングを5本張った古いストラトの響き方などが好きだったので、ヴィンテージと同じ張力を再現したRaw Vintageに交換しました。結果、響き方も変わりましたが、中高音域の芯が強くなったと言いますか、更に張りが出たように感じました。

次にボディに施された傷を見てみましょう。

木部の露出した部分にステインを入れて黒ずんだ仕上げにするものが多いですが、この個体はただ傷をつけただけに見えます。ネック裏(グリップ部)に関しては傷の一つもついていない仕上げですので、もしかしたらオーダー元のディーラーがそこそこ程度の良いヴィンテージを想定して作ったのかもしれません。

かなり塗膜が薄いことも確認できますが、60年代の塗料とは性質が異なるため、これだけウェザーチェックが入っていてもオリジナルのように簡単には剥がれません。また、塗装の状態にもよりますが古い塗料は皮脂や水分によって変質し簡単に曇ってしまうものが多いですが、近年の塗料はそこまで曇る印象はありません。

塗装に関しても好みが分かれるところだと思いますが、私はレリック仕上げのオープンな鳴り方が好みです。立ち上がりの良いアタックの後に続くオープンで豊かな響きは、塗膜の薄いレリックならではのものと、マスタービルダー達も口を揃えて言ってました。

対してNOSはまとまった艶のあるサウンドが特徴となりますので、少しモダンで綺麗な響き方が好きな方にお勧めです。

普段はあまりアームを使いませんが、アーム・ホールの中にガタツキやゆるみを軽減させるスプリング(MONTREUX Arm tension spring [1349])を入れています。これにより好きな位置でアームを固定することが出来ます。演奏中に力なくフラフラしているアームを掴むのが苦手なんですよね…

さて、今回は私が個人的に使用しているFender Team Built 1963 Stratocasterをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

ヴィンテージも含めて言える事ですが、カスタムショップも1本1本キャラクターが異なります。それまでも相当な本数を手にして鳴らしてきたので、何となくそれぞれの音の傾向や範囲を知ったような気でいましたが、このギターを鳴らした時の「こんなギターがあるんだ」という驚きにも似た嬉しい気持ちは今でも忘れません。

知れば知るほど自分の知らなさ加減を知り、新たな発見に胸を躍らせる。これもギターの楽しみの一つではないでしょうか。

これからも皆様にとって掛け替えのない1本を見付けられるよう微力ながらサポートさせて頂きますので、フェンダーに関するご質問もお気軽にお問い合わせください。

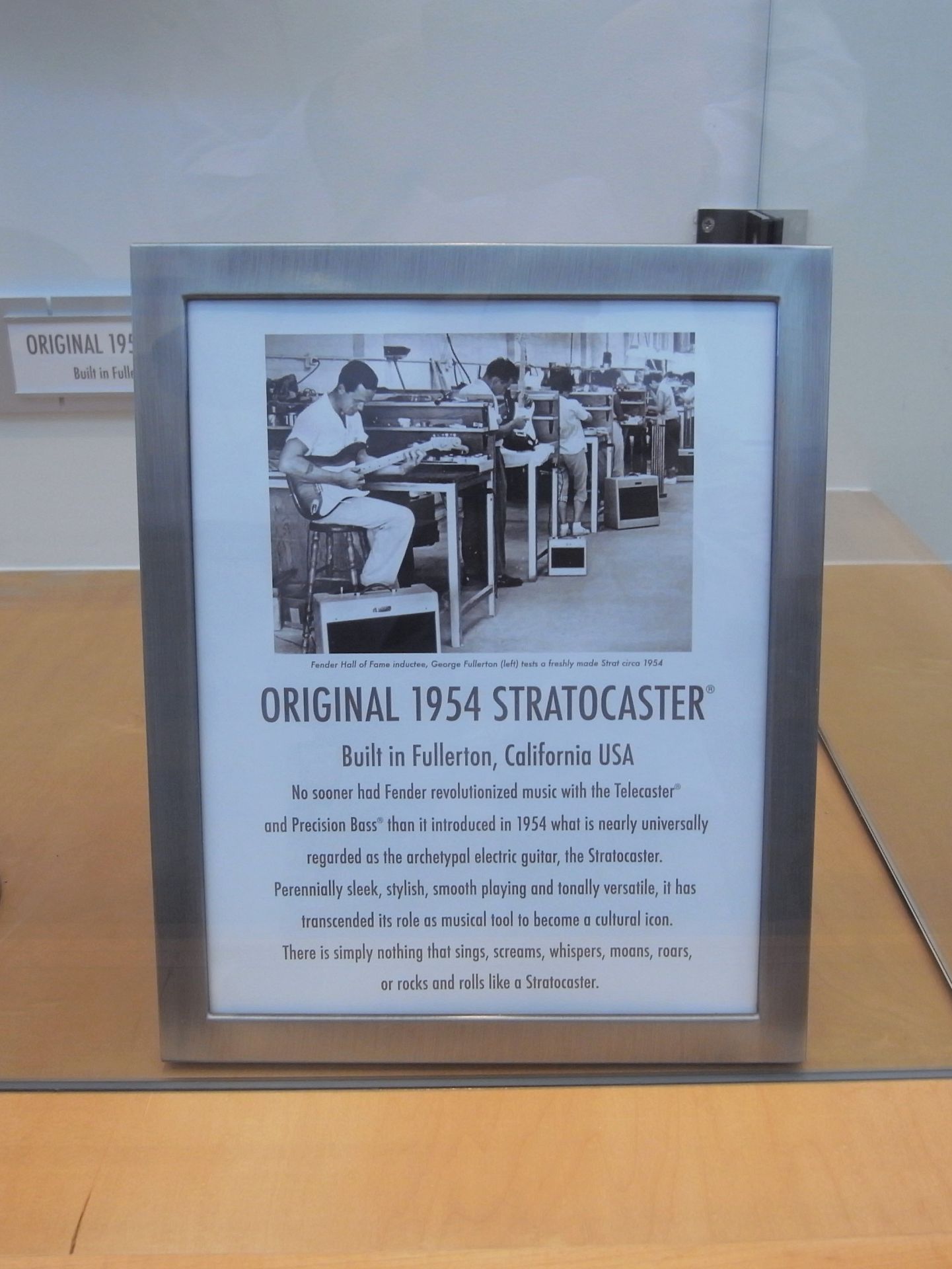

それでは今回はフェンダー本社で撮影した1954年製のストラトキャスターの写真を眺めながら終わりたいと思います。