皆様こんにちは!

アメリカ出張中にウォールマートに行ったら、自分の服のサイズが小さい方だったので元気が出た、

皆様に大好評のGroshGuitars!!!

ギタセレ掲載の記事も好評との事うれしい限りです。

- 【エレキギター】Grosh Guitars(Don Grosh)20周年記念モデル ~ルシアー駒木から見たGrosh Guitars~ – 島村楽器 ギタセレ(Guitar Selection)ニュース

実はルシアー駒木、そのGroshGuitars工房に潜入して参りました!

何故、手に取りネックを握っただけで「おっ!!」と思うほど気持ちの良い感触をしているのか、何故個体差があるはずの木材で、全てが鳴る楽器に仕上がっているのか、 その秘密はどこにあるのか。

かなりの長文になりますが、前後編に分けてしまうなんて勿体無い!!一気にお見せしたいと思います。

では早速ご覧下さい!!!!

LAでの別業務を終え、デンバーの空港に到着。デンバーは私も初めて訪問する場所です。

綺麗な空港でした。

レンタカーを借り、工房に向かいます。

遠くに見えているのはロッキー山脈。

なんて気持ちの良い場所でしょう

私の心のように広い空!

私はこの段階でDENVERをすっかり気に入ってしまいました。

気分良く工房に向かいます。

工房のある建物の並びに着いたようです。

どこだろうとウロウロしていると、、、後ろから「Hi!!」と呼ぶ声が!

なんと出迎えてくれたのはMr.Don Grosh御本人!!

会いたくて会いたくてこの瞬間を待ち望んでいた私は(笑)早速質問をしていきますが、丁寧に答えてくれるDon。

御本人が工房の中を案内してくれるようです

わくわくします(^。^)

まずは保管された木材。

様々な木材が保管されていますが、どれも極上の板材でした。

おや?ボディ用として切り出された材には何やら書いてあるようです。

近づいてみましょう。

数字が書き込まれています。

これは全て重量。

仕上がりの重量をきちんと管理するために、全ての材がこの段階でまず測定されていました。

規定に合わない重さだった場合、その材は使わないとの事。

次に見えてきたのは、、、

近づいて見ましょう。

これはネックと指板用材のようです。

驚くのは、「良い材しかない」という事です。

ルシ駒、世界中の工場工房見てきましたが、「問題のない通常の材」がメインで、その中に「良い材」があるのが普通です。悪い材をはねていく、と。

ところがこの工房内には「良い材」しかない!これはすごい事です。

どうですか!?この指板材

材のマッチングについても話をしてくれました。しかもこれって、、、新製品!?!?

材が目の前にあった時、それをどんなモデルに使うのか、左右をどうはぎ合わせるのか、重さは、ネック材とボディ材との組み合わせetc、、、

基本に忠実ながら、とても丁寧に気を遣って、楽器になったときのイメージを持った材料の選び方が彼らしいと思いました。

どのボディやネックにも、細かく重さなどの情報が書き込まれています。

こちらは木工完成のボディ。

良く見てみると

ここにも重さを管理したメモ書きが。徹底しています。

工房はDonご本人と奥様を入れて5名で運営されているのですが、この日はDonの他に2人の職人が働いていました。

奥を覗くと、ちょうどネックにオイルを塗っている最中。

彼はMr.Mick Shaub。そのままオイルフィニッシュ作業を拝見していると、、、

なんと、細かな部分のオイル塗布に綿棒を使っています。

丁寧に、正確に、綺麗に仕上げていました。

Mickにはそのまま木工作業を見せて欲しいとリクエスト。快くOkしてくれ、ネックのグリップ加工を見せてくれました。

とても滑らかなグリップが成形されていきます。

ほぼ完成に見えるネックですが、ここで再度寸法確認。

「見てごらん、規定の数値にあと0.2ミリくらいだね」

最終的な仕上げはここから。

最後の0.2ミリを手で仕上げていきます。

あの手に吸い付くようなGroshGuitarsのネックは、この丁寧な手作業が生み出していたのですね!

Mickはフレット打ちの作業も見せてくれました。

ここでも1本1本、丁寧に入れていくのが印象的。

奥の部屋を覗かせてもらうと、

そこには別の作業台。常にどの台も基本作業中であるにもかかわらず、とても整理されています。

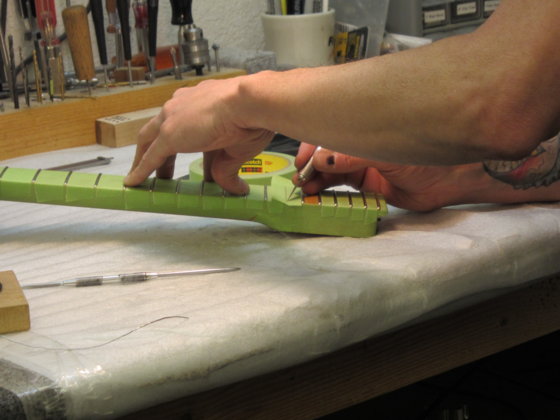

隣の作業台を見ると、マスキング作業中

彼はMr.Bob E Smith。

これまたとても丁寧な作業です。

工場ではマスキングせずに効率の良い方法を選択しているところが多いのですが、ここでは1本1本1フレット1フレットマスキング。

そのままフレットのすり合わせを見せてくれました。

まずは弦が張られた時と同じテンションをネックに与えた上で、ロッド調整をします。

非常に軽く、滑らせるような削りでした。

「木工がしっかり出来ていて、フレットがしっかり打てているから、殆ど削る必要はないんだよ。」

必要最小限の削りなのですが、その僅かな削りで出来たフレットの角を、手作業で丁寧に丸めていきます。

とにかく、一つ一つが、丁寧!

これに尽きます。

さあ、先に進みましょう。

ここは下塗りのセクション。

明らかに手作業で行っている事が伺えます。

さらに奥に進むと、、、

塗装ブースです。

様々なカラーがそろえられています。

微妙な色は全て調合して作っていました。

塗装室内に埃が入らないよう、空気の吸気口にもしっかりフィルターが。

塗装済みの楽器も見せてくれました。

ん?Donさん、その後ろのギターは?

「これは自分用のギターなんだよ(笑)でも忙しくて全然進んでない。いつ完成するか分からないよ(笑)。」

楽しい見学は、あっという間に時間が過ぎ、そろそろランチタイム。

ランチは工房内で頂きました。

私は個人的にも聞きたいことが山ほどあります(笑)

ここぞとばかりに質問攻め(笑)

Donはいやな顔ひとつせず、真摯に答えてくれました。

楽器作りの思想、Valley Arts時代の思い出話、ミュージシャンとの話、、、どれもが彼ならではの話で、興味深いものでしたが、

その中でも特に印象的だったのは、どうして自分で工房を立ち上げて、ここまで丁寧な手作業を貫いているのかという質問に対する答え。

品質については当たり前だけど、それ以外の細かなところまで一つ一つ、全てのことを自分でコントロールしたかったからだよ。

まさに彼の楽器製作を表した言葉だなあと思いました。

食事を終え、工房見学を続けていくと、彼の言葉を裏付けるものがそこかしこに見えてきます。

例えばこのトラスロッドや

ピックガードの製作、

多くの工場や工房が外注に発注するような細かなものも、全て自前で作っています。

しかも流れ作業ではなく、数名の技術力の高い職人が、手作業で進めていく。

全ての品質をGroshGuitarsのクオリティで保てるように、「自分で」コントロールしている。これは本当にすごい事です。

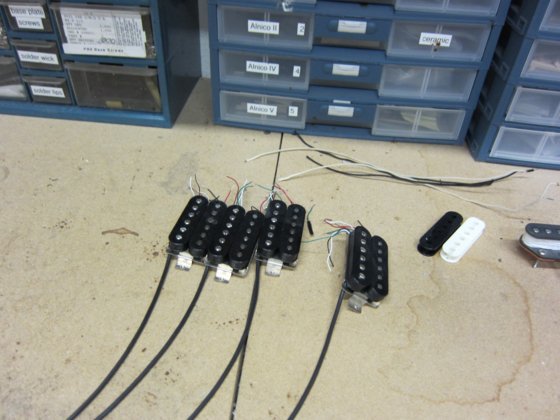

そしてその代表的なものとも言える作業がこれ。

Bobが見せてくれました。

そう、ピックアップもお手製なのです。

自分の楽器に合うピックアップは自分で作る。

シンプルですが、誰もが真似できる訳ではありませんよね。

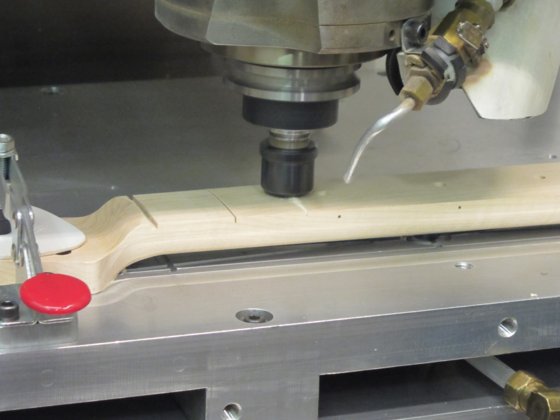

驚くほどに手作業ばかりの工房ですが、勿論機械もあります。機械作業にも他との違いが見えてきました。

これはフレットの溝を切っているところなのですが、

この工程、どこの工場も大概は機械を「1往復」(もしくは2往復程度)で溝を一本切ります。ところがここでは一本の溝を切るのに機械を「3往復」。しかも機械の動くスピードが、私が見てきたどの工場・工房通常よりゆっくりなのです。

1往復でも切れるのです。それで全く問題はありません。しかし、3往復のほうが、より綺麗に切れ、木に与えるダメージは少ないですし、端が割れるなどのトラブルも減ります。

ならば、手間や時間の事を考えるよりも、丁寧に行い仕上がりの良い方を迷わず選ぶ、それがDonさんの考え方です。

機械は他にもありますが、

これ

や、

これ

は、何とお父さん(家具作りをされていたそうです)の代から引き継いだものとの事。

物を大切にする心、いいですよね。

工房内には他にも湿度を保つための設備や、

粉塵を集塵するシステムなど、

木材の環境や労働環境もしっかり整えられていました。

ここまで色々と見せて頂いた私ですが、どうしてももう1工程、見せて欲しい作業がありました。それはフレットのエッジ処理。

リクエストすると、Mickが見せてくれました。

やはり、ここまでの潜入で感じてきた通り、この作業もとても丁寧です。

そして、フレットの反対サイドは、、、

やすりを左手に持ち替えての作業。右手も左手も、全く同じ様に使える、、、これ、出来ない職人のほうが圧倒的に多い気がします。こういった一つ一つの技術がしっかりしている事が、最終的な仕上がりの差になるのは明らかです。

指板のエッジ部分も仕上げていきます。

こまめに手で触って仕上がりを確認していました。

見て下さい。この仕上がり。

Mickにお礼を言って、Donのところに戻ると、バフ作業中。

バフ作業を見ていて、ルシ駒、気が付きました。それは、Donが持っているその高い技術力を、「早く終わらせよう」という方向に使おうとは考えておらず、「綺麗に良い仕上げにする」方向に使っており、意識的にゆっくり時間をかけているという事。

1本にかける時間を聞いてみると、日本の平均的な工場工房の4倍程常にかけている様でした。

時間が「かかる」のではなく、時間を「かける」。この違いは大きいですね。

他には、完成品を試すための部屋も。

試奏用のアンプも手作り!!すごい!

いかがでしたか??

最高のギターは、人間的にも最高の人たちが気持ちを込めて丁寧に作っていました。

最後まで、真摯に、とても丁寧に、私の質問に答えてくれたMr.DonGrosh。

「ホテルに戻る前に、綺麗な街が近くにあるから、寄るといいよ!」

と教えてくれました。なんて素敵な情報(^^)

教わった道を向かい、車でロッキー山脈のふもとへ。

綺麗(*´ω`*)

DENVER、本当に良いところです。

皆さんいかがでしたか?

大ボリュームでお届けした今回のルシ駒ブログ。

最後にルシ駒が感じた事を書かせてください。

私は出発前、「GroshGuitarsの秘密を探ってこよう!」「特別な作業が何かあるのではないか?」といった気持ちでした。

しかし、今言えることは、「特別な作業は何もなかった」という事です。

GroshGuitarsとは、本来あるべき、もっとも正しいギター作りの形・・・しかしそれは同時に最も現代の工場や工房が出来なくなってしまった、やらなくなってしまった形・・・を丁寧に行っている人たち。

とても当たり前の本来行うべきギター作りを、当たり前に丁寧に、当たり前に時間をかけて、当たり前に楽器のクオリティを最優先し、作られるギター。しかしその「当たり前」はビジネス化する中で、当たり前ではなくなっていく。。。

そして全ての工員が全ての作業を最高の水準で仕上げられる工房。

それがGroshGuitars。

コストの問題や効率を考え、いかに「一定のクオリティを保つ」のか、それは良く聞く論理です。

しかしDonにとってはあくまでも「良いギター作り」が大事なこと。

そんな、世界中の楽器メーカーが失ってしまった、また失いつつある、本来あるべきギター作りを実践している、素敵な工房でした。

職人としての技術面で見ても、現在おそらくは殆どの工場や工房では、まずある一定の仕上がり水準があり、その中で作業時間を短縮できる事がイコール「上達」と言われる事が多い気がします。しかし、彼らはあくまで良い仕上げにする事、、そしてさらにより良い仕上げにしていける事、が「上達」。

「コストとクオリティのバランスを保つ」事に注力しがちな現代のギター製作。そんな現代に、明らかに「効率」を「クオリティ」が凌駕するその工房を拝見し、今一度、職人とは何なのかを考えさせられる、そんな訪問となりました。

奇抜な発想の造りや、派手な杢の出た材を使っている、、、そういった価値観の前に、楽器として本質的に良いかどうか。

それはGroshGuitars、生産本数少ないはずですよね(笑)

皆様、お近くの島村楽器でGroshGuitars,お試し下さい。

そして次の業務へと我々は旅立ったのでした

次回ブログもアメリカからお届けの予定です!

お楽しみに!!!

ルシアー駒木でした!

イベントのお知らせ

ルシアー駒木プロフィール

テクニカルチーフとして島村楽器のギターリペア工房に勤務。

アーティスト用・雑誌掲載用などオーダーメイドでの楽器製作を行なってきたキャリアを活かし、お客様の楽器の修理・改造業務を主としながら、海外への買い付け業務や楽器開発協力、世界各国の工場で技術指導も行う。

その実力はアメリカやスウェーデンをはじめとした海外のアーティストから、スペインの伝統的なギター製作現場まで高い信頼を得るほど。

修理・改造業務の他、エレクトリックギターやベース、アコースティックギターの入門書やメンテナンスDVDへの解説出演、ラジオ「SAME’SBAR」への出演など、広い活動の場を持つ。

ルシアー駒木 関連商品