生産工程

では次に、生産工程を見ていきましょう!

※工場内を歩き回ってきたので、歩き回った順に紹介します。生産工程順ではありません。

TOP材のブックマッチをここで行います。

この行程はニカワでの接着になります。

ちなみに、タイトボンド等の合成接着剤が発達している中、今でもニカワが使われる理由は

- 接着力が強い

- 振動を殺さない

- 暖めて外す事が出来るから、修理が出来る

というものです。

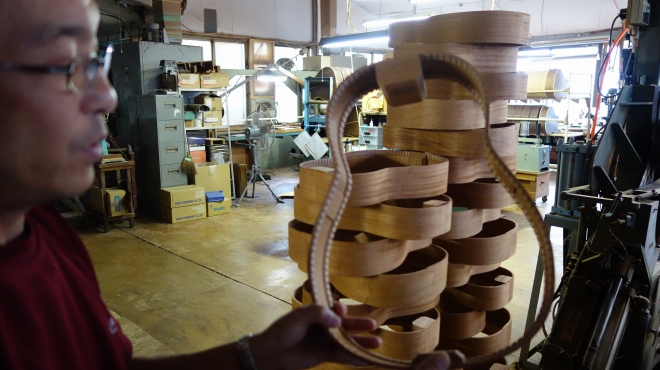

ある程度作り貯めしておいて、「密閉されたストック部屋」に保管されるわけですね。

このような機械で力木(ブレーシング)を取り付けます。

熱を圧力を加えて、接着されていきます。

ヤイリギターのネックは挿し込み部分が深いので、元浮きしにくいんです。

そしてボディ・サイドの曲げ加工。

お湯で湿らせて熱を加えながらプレスして曲げて行き、

片側ずつ曲げたものを両サイド接着して、ギターの形に仕上げていきます。

単板の甲付けは、力木が干渉しないように手作業で削っていきます。

削り終わったのがこの状態。

次の作業は飾り付け。

ボディの余分な部分をカットしたら、溝を掘って「飾り」を付けます。

コレだけ見ると、なんじゃこりゃ?って感じですね。

バインディングの内側にある、あのラインです。

貝の場合はこういった細かいものを手で一つずつ付けて行きます。

この行程は「プロ」の領域。

ヤイリギターの中でもこの工程が出来るのは多くはないとの事。

ネックとボディは合成接着剤での接着となります。

外す必要が無いので。

というよりも、外れたら困るので。

ここでは、ヤイリを使用するアーティストの曲が流されています。

やはり、振動して育てる楽器なので、生産工程から曲を聴かせて振動させています。

工場内で作業中のものは、その日の終業時間が来たらここに一次収納されます。

指板材のストックもあります。

オーダーする方はここでネックの握りを確認しながら削ってもらう事が出来ます。

遠方で来られない方は、好みのネックを送ってもらえればそれと同じように整形します、との事。

右から、

- A:Vネックタイプ(ヴィンテージMartin系)

- C:カマボコタイプ(Gibson系)

- B:Yairiの一般的な形状

- 無印:左右非対称ネック(MUSICMAN AXISなどで採用されているタイプ)

親指を上に出して握りこみたい方はオススメです。

次はボディを磨いてフレットを打ち込みます。

ボディ表面を磨いて、

フレットが打ち込まれたらいよいよ熟成(?)です。

けっこうな大音量でクラシックが流れています。

弾き込んだ時の状態に近づけられるように、との事。

低音が鳴った時のギターの振動が特にすごかったw

小刀~ノミで剥がしを行います。

これはかなりの技術を要しますね。

ここの接着は合成接着剤、ニカワを使い分けます。

季節によって乾きやすい方を選択するとの事。

ナットやサドルはこういった整形されていない状態で入荷します。

サンディング・マシンで一つずつ削ります。

お客様からよく「この型名のこのシリアルのナットをください」と言われるそうです。

しかしヤイリギターは一個体一個体のギターに合わせて作っています。

そのギターに合わせたナット、サドルじゃないと意味がないので、ぜひギターをヤイリに預けて、ナットとサドルを作ってもらってください、との事です。