みなさんこんにちは。島村楽器アミュプラザ博多店の荒木です。

前回に続きFurch 工房訪問記の後編となります。お時間の許す限りご覧くださいませ。

前回の記事はこちら

ホテルでの朝食を終え、工房へ向かう前に少し時間がありましたので近くの教会へ。

異国の造形美を自肌で感じつつ、、工房へ向かいます!

Furch Inspection Learning

本日は最終検品を様子をより詳しく解説して頂きながらFurchの特にポイントとなるネックシステムやその管理、セットアップ方法などを伝授して頂きます!

今回はBlue SeriesのGcモデル。弦はD’AddarioのXSシリーズを採用されています。

各フレットと弦の隙間の数値を専用の器具を用いて計測し確認していきます。本当にすり合わせは行わないようです。

続いて弦高値の確認。スケールを用いて各所を計測。

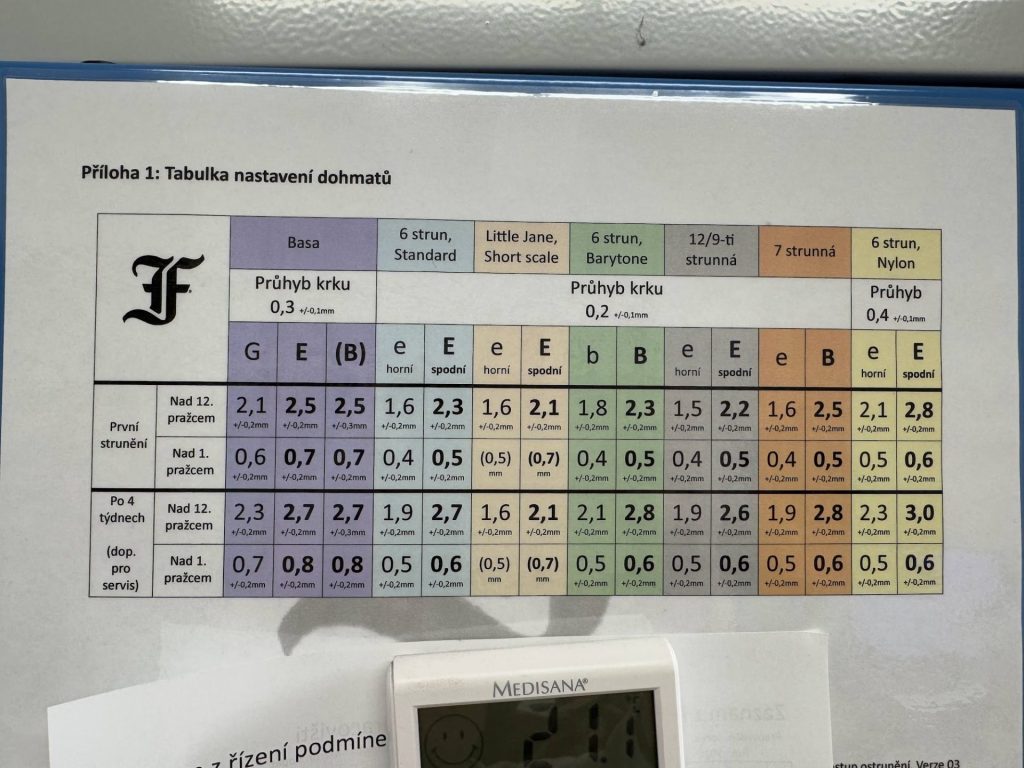

それぞれのスタイルに合わせて出荷既定の数値がありこれらのチェックをパスすることで出荷できる個体と認められます。

Furch Pick UP!④ CNR System® Active

Furchをあまり知らない方も、これまでのFurchを知っている方も「なんだこれ?」となるこちらのパーツ。。

こちらは昨年11月より製作されるギターのほぼすべての機種に導入された「CNR System®Active」という機構の肝となる【Element】と呼ばれる木材パーツの実物写真。

今回セットアップをレクチャーして頂く中で特にこのシステムを把握することが大きな目的でしたので存分に学び、今後に活かしていきましょう!

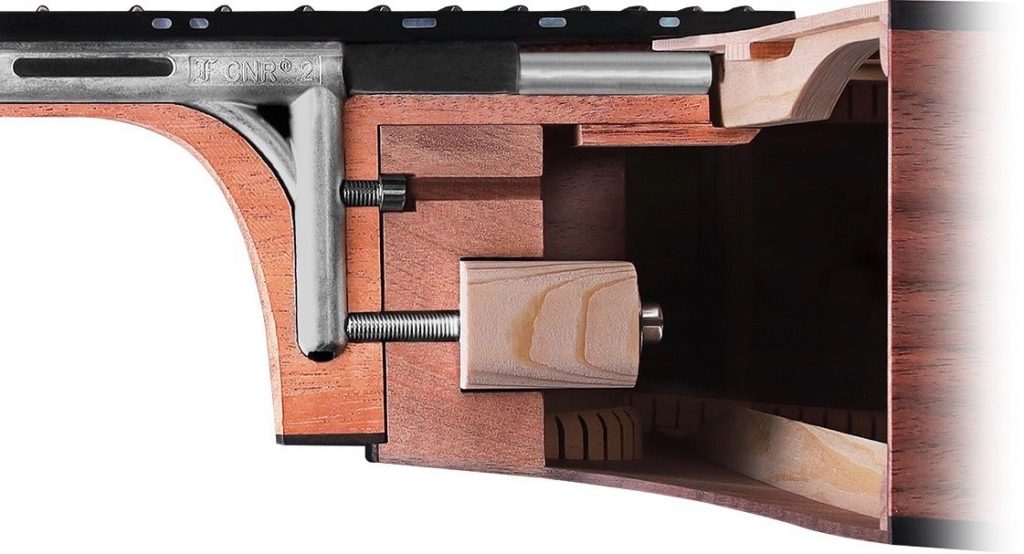

まずはベースとなるCNRシステムについてです。

CNR System® (Composite Neck Reinforcement)

直訳すると「複合的ネック補強」という感じですが、その名の通り一つの素材のみで構成されておらず複合的に数種類の素材と構造を用いてより効率的にネックへのアクションを可能にした画期的な仕組みです。

①メインとなるトラスロッド

②動きをスムーズに伝達するカーボンパイプ

③弦振動に影響を与えない特殊合金で仕上げられたブラケット

これらのパーツで構成されています。ネックのつくりはギターの品質と音作りにとても関わってくる大事なファクターの一つです。

出来る限り安定したネック構造をモットーにフォルヒが特許を取得したこちらのシステム。

カーボンパイプに挿入されたトラスロッドをブラケットで強固に固定し正しい状態を保持します。

そのブラケットをネックヒールとボディにしっかりと接続することで、弦の張力や湿気による変形に対するトラスロッドの効力を90%も上げることに成功しています。

また、ボディ側にはネックヒールの形状と同じ形で非常に精密にアリ溝加工が施されています。

こちらもまたネック接合の安定性を大きく高めています。

Active について

2024年末、Furchはそれをさらに進化させ、組み立て式ミニギター以外の全機種にCNR Activeを搭載するに至りました。Activeは、端的に言うとネックの角度を調整できる機能です!

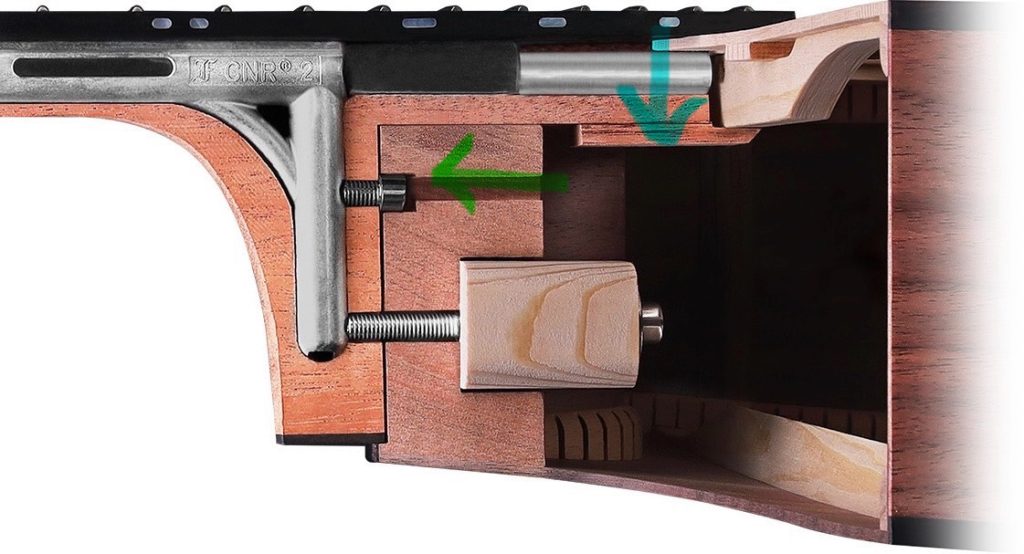

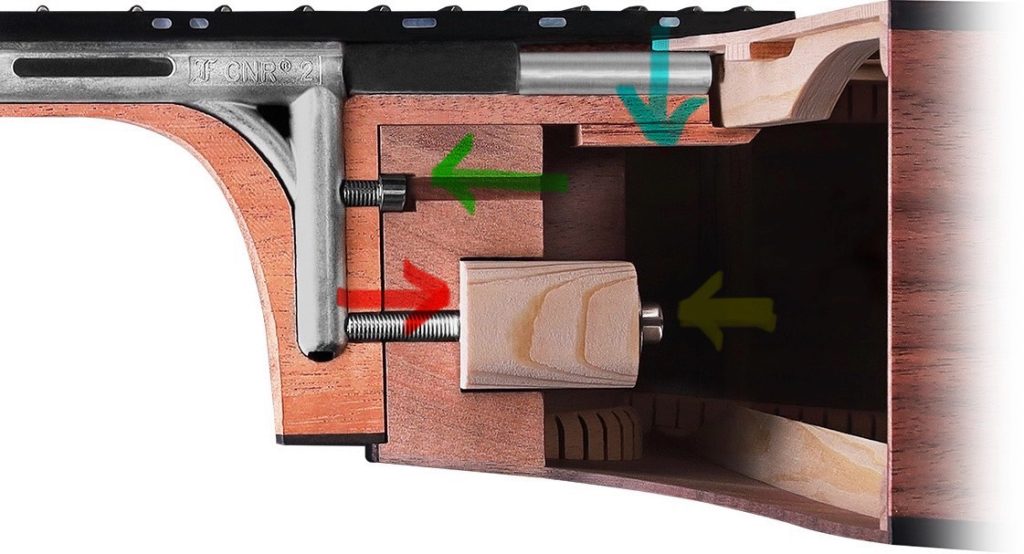

まずはこちらの緑矢印のネジから。

これは基本的に触ることはありません。これを回してしまうとボディとネックの圧着をしている青色の矢印へ向けた力がなくなり大きくバランスを崩してしまいます。触らない、これさえ覚えておけば大丈夫ですね。

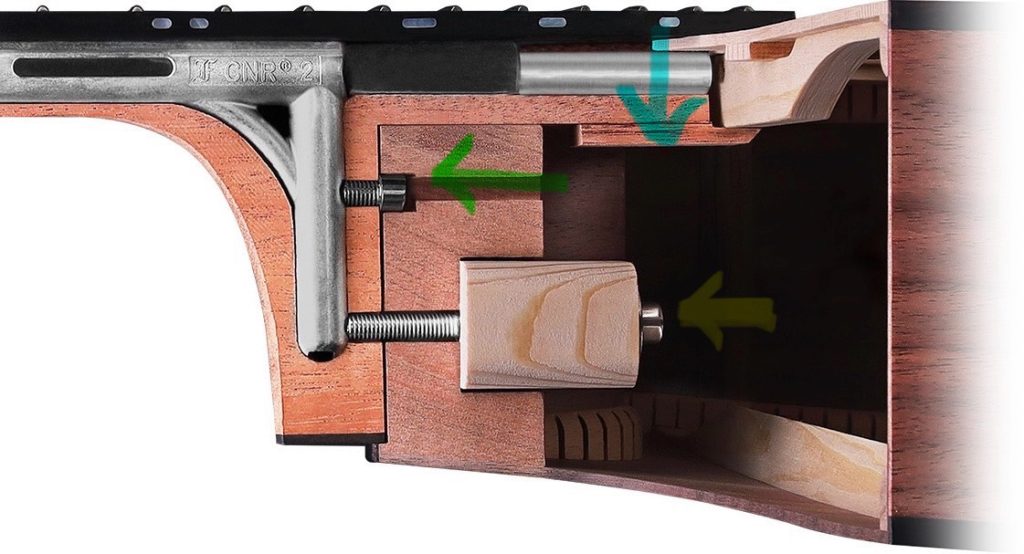

続いて先程冒頭でも出てきましたがElementを作用させネックの角度を調整する黄色矢印のネジです。

こちらはこのような専用のドライバーで回していきます。

メンテナンスツールパッケージに内包されているこのドライバー。湾曲している理由が、

このように弦を張った状態でも角度調整を可能とするためこのように独特な形状となっています!

それではこのネジを時計回りに締めていくとどうなるか、、

赤色の矢印の方向へ力が働きますので、ボディバック側へネックは角度を倒していきます!

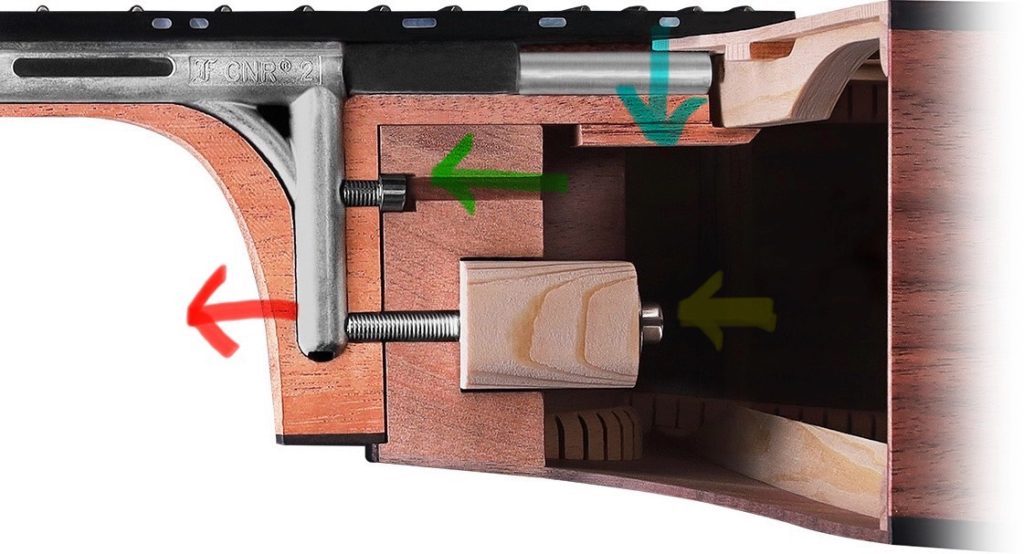

逆に緩めると、、

この赤矢印の方向へ力が働いていきますのでネックはボディトップ側へゆっくりと起き上がっていくように反応していきます!

このように黄色のネジを回していくことでネックの角度が調整出来てしまう、非常に便利なシステムと言えます!

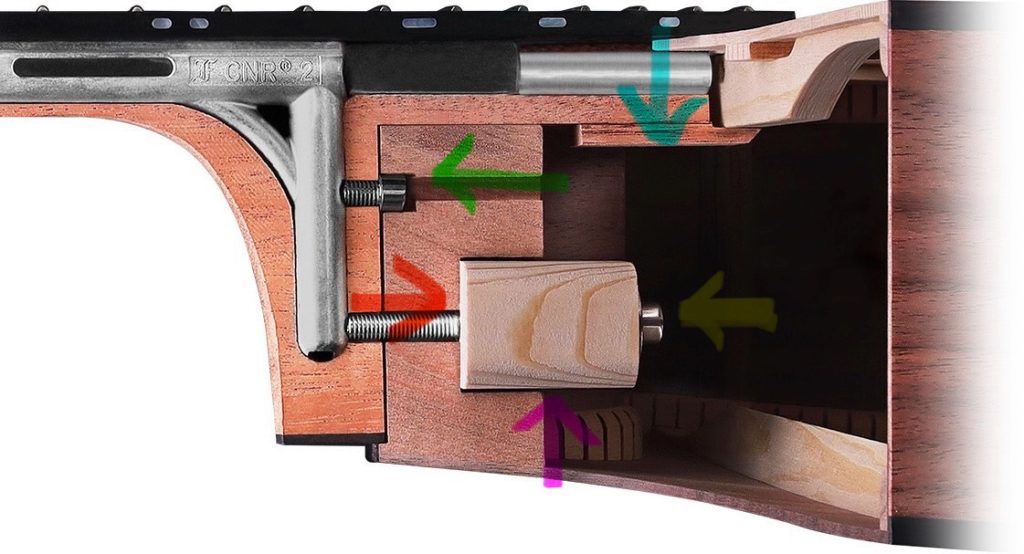

それではなぜここにスプルースで作られたエレメントブロックがあるのでしょうか。。?

例えば湿度が上がるとボディTOPの湿度も上がり、TOP自体が浮いてきます。本来であればそうなると弦高も少々高めになってしまうことがありますが、木材に湿気が加わるのであれば、このブロックにも湿気が加わって一緒に膨張します。

ここが膨張すると黄色ネジには締まる力が働きますので、バック側に力が加わり、ネックが後ろに自然な範囲で倒れていきます。

ボディTOPが浮いた分、ネックが後ろに倒れる事で弦高がそのまま維持出来るというシステムです。

もちろん膨張具合は素材などにもよって全く同じではないため、その場合はネジをドライバーで調整して変化する前の同じ弦高に持っていきます。

乾燥すれば逆のことが起きますが、もちろんエレメントも同じように作用してくれますので弦高値は大きく変動することはなく一定をキープできる、という仕組みなんです!

非常に画期的で無駄のないシステムであると感じました!湿度の変化が激しいこの日本ではこのようなActiveな仕組みが今後より求められていくのではないかと思いますのでぜひまずは一度Furchを手に取っていただきたいと思います!

※弦高の変化はネックの反り、TOPの浮き沈みなど複合的な要因で置きます。そのため要因を特定してからトラスロッド調整を行うのか、はたまたCNR Activeの調整を行うのかを決定し、調整していきます。原因特定が必要不可欠なため、現時点ではCNR Activeの調整はお客様ご自身で行わうのではなく、お預かりして有償にて調整という形を取っています。(2025年4月現在)

検品が終了しこれから空を飛び海を渡ってくる初回入荷分のFurchたち。

いかがでしたでしょうか。

International Dealerとなり、これまでよりさらにFurchを身近に体感いただける機会が増えていきますで島村楽器へお立ち寄り頂いた際にはぜひFurch Guitarsをご体感いただければ幸いです!

あとがき

研修と商談を終えた後は少し時間がありましたのでチェコの首都であるプラハをセールスディレクターのJan氏に案内して頂きました。

こちらはJan氏が以前働いていたという大型楽器店。

お膝元ならではですが名だたるブランドと肩を並べています。

圧巻のラインナップ!!こんな売り場をいつか作っていきたいですね。。!

すべてのジャンルを網羅したラインナップとなっていましたが2階にはカフェテラスまでありました!一息つきながらじっくりと楽器を探すことができます。一日中滞在できそうです。

プラハの美しい街並み。様々な年代の建築物が大切に受け継がれながら守られており、ここでしか味わえない景観となっています。

こちらは歴史的な教会。

息をのむ美しさと荘厳さ、まさに圧巻です。

さて、2回に渡り現地の様子をお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

Made In Europe、チェコにて製作されるFurch Guitars。

そのサウンドや製作の秘密を今回のツアーでかなり深堀出来たのではないでしょうか。私自身使用しているFurchにもまた新しい発見と愛着が湧いてきました。

伝統と革新を体現する、これからのアコースティックギターシーンを担っていくであろうギターの数々をぜひこれからもチェックしていただければと思います。

Furch Guitarsの皆様、改めてありがとうございました。遠く離れた地の日本ではありますが、その美しいギターつくりへのモットーをより多くのギターファンへお届けしていけるよう尽力してまいりたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。