こんにちは!

ギタセレ中の人です。

フロイドローズタイプの弦交換

弦交換の前に! 大切なお知らせ

さて今回はフロイドローズタイプ(ロック式トレモロ)のブリッジを搭載したエレキギターの弦交換を解説していきます。

しかし!

その前にとても大切なお知らせです。

今回解説するのは、元々張られている弦と全く同じ弦(メーカー、型名、ゲージ)に交換する際の方法です。

元々張られている弦から、

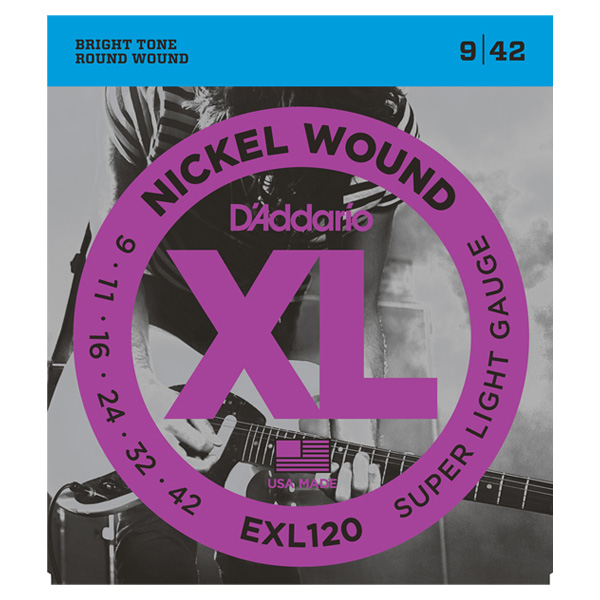

- 同じゲージでも異なるメーカーの弦を張る(例: ダダリオ → エリクサー)

- 同じメーカーでも異なるゲージの弦をを張る(例: ダダリオのEXL120(.009 – .042) → ダダリオのEXL110(.010 – .046))

- 同じメーカーでも異なるシリーズのものを張る(例: ダダリオのXL NICKEL → ダダリオのNYXL)

…などの場合は弦交換のほかに調整が必要になる可能性が高いです。

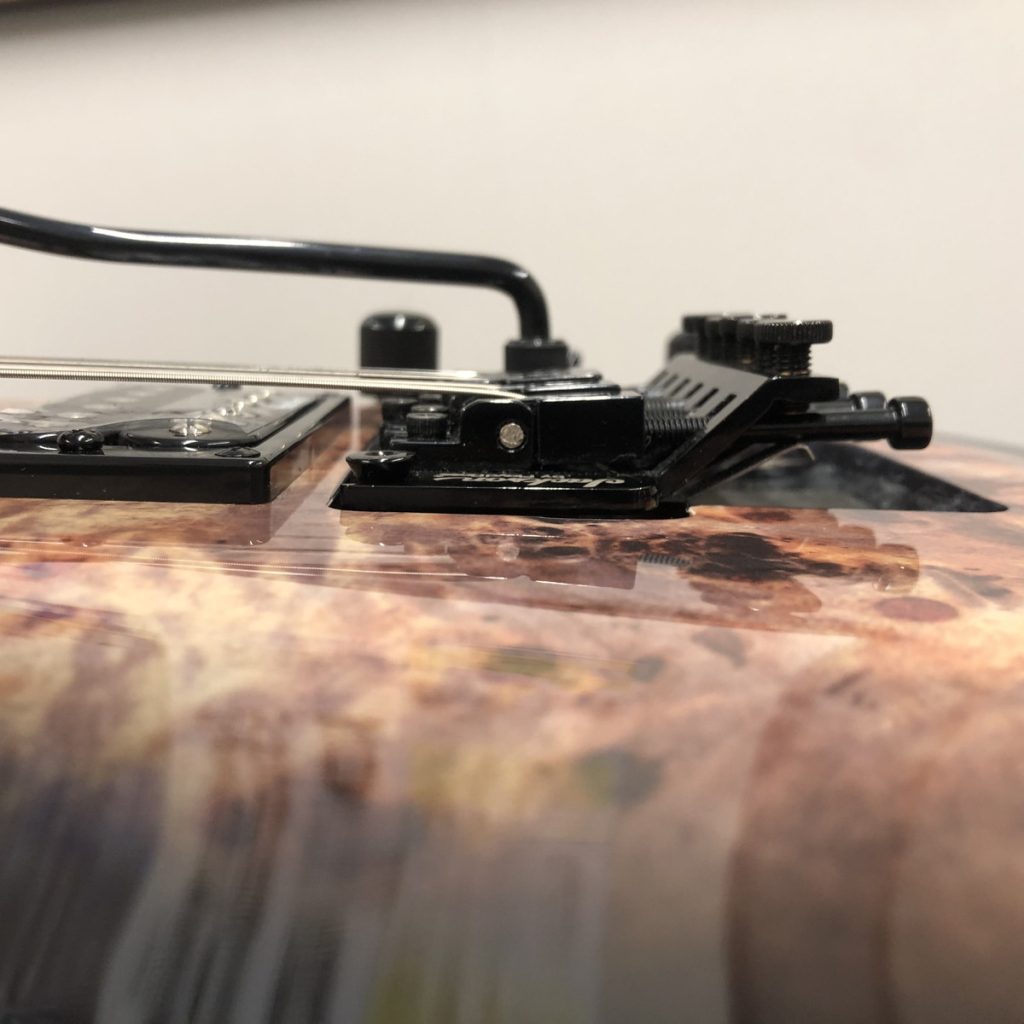

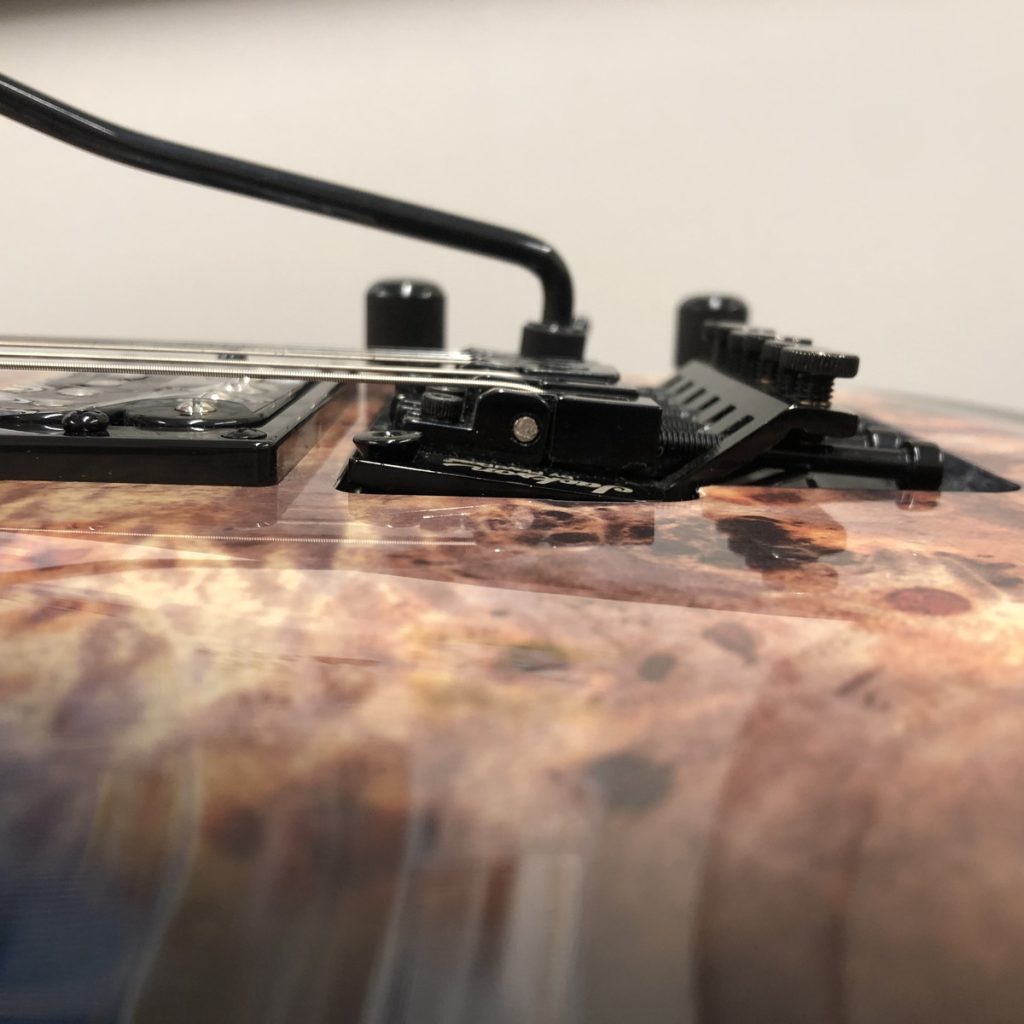

弦を交換した後、上記画像のようにブリッジとボディトップが平行になればOKなのですが、

上記画像のようにブリッジが上がりすぎたり下がりすぎたりすると調整が必要です。

調整をしないと、上がりすぎている場合は弦と指板の隙間が大きくなり弾きにくく音程が合いづらくなり、下がりすぎている場合は弦と指板が触れてしまい音が詰まりがちになります。

この調整がなかなか難儀でして…。

もちろん覚えればよいのですが、かなりシビアなのです。

ですので、「しばらくはこの弦を使おう!」と決め、一番初めは島村楽器のスタッフに任せていただくのが良いかと思います。

それでその弦が消耗したらこのページを見ながら自身で交換(初めに決めた弦と全く同じ弦)。

その後何度か自分で交換して、興味があれば他の弦に交換したときの調整方法を自分で覚える。

覚えるのが面倒…という場合は楽器店のスタッフに任せて弦交換と調整をしてもらう。

そんなふうにしていただければよいのではないか、と…。

準備物

交換用の弦

今回はこちらの弦を使用します。

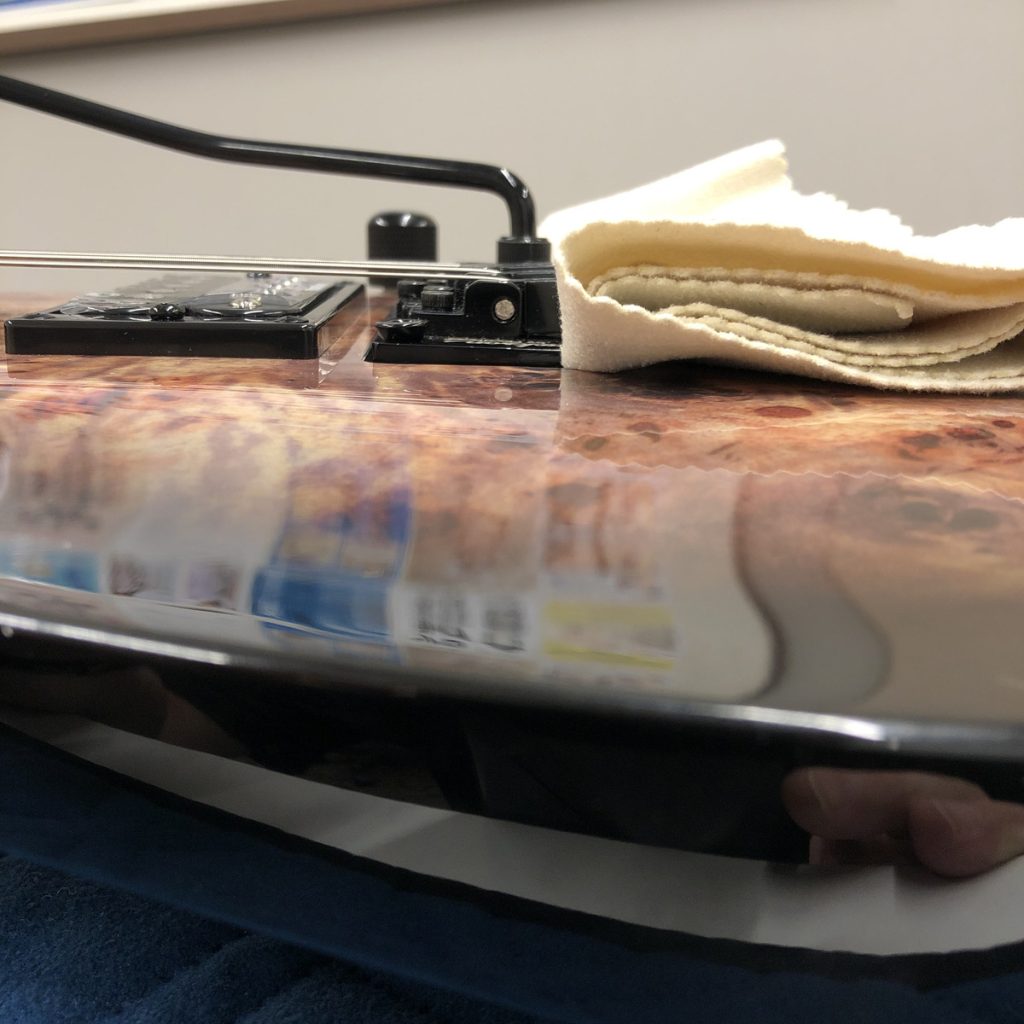

マット

ギターを直接机や床に置くのは、傷がつくのを防止するために避けたいです。

弦交換はギター本体が動いてしまうことがあるので傷がつきやすい作業です。

必ずマットを敷いてください。

ネックピロー

「ヘッドスタンド」とも呼ばれます。

上記画像のようにネックの下において安定させ、簡単に弦の張り替えを行うことができます。

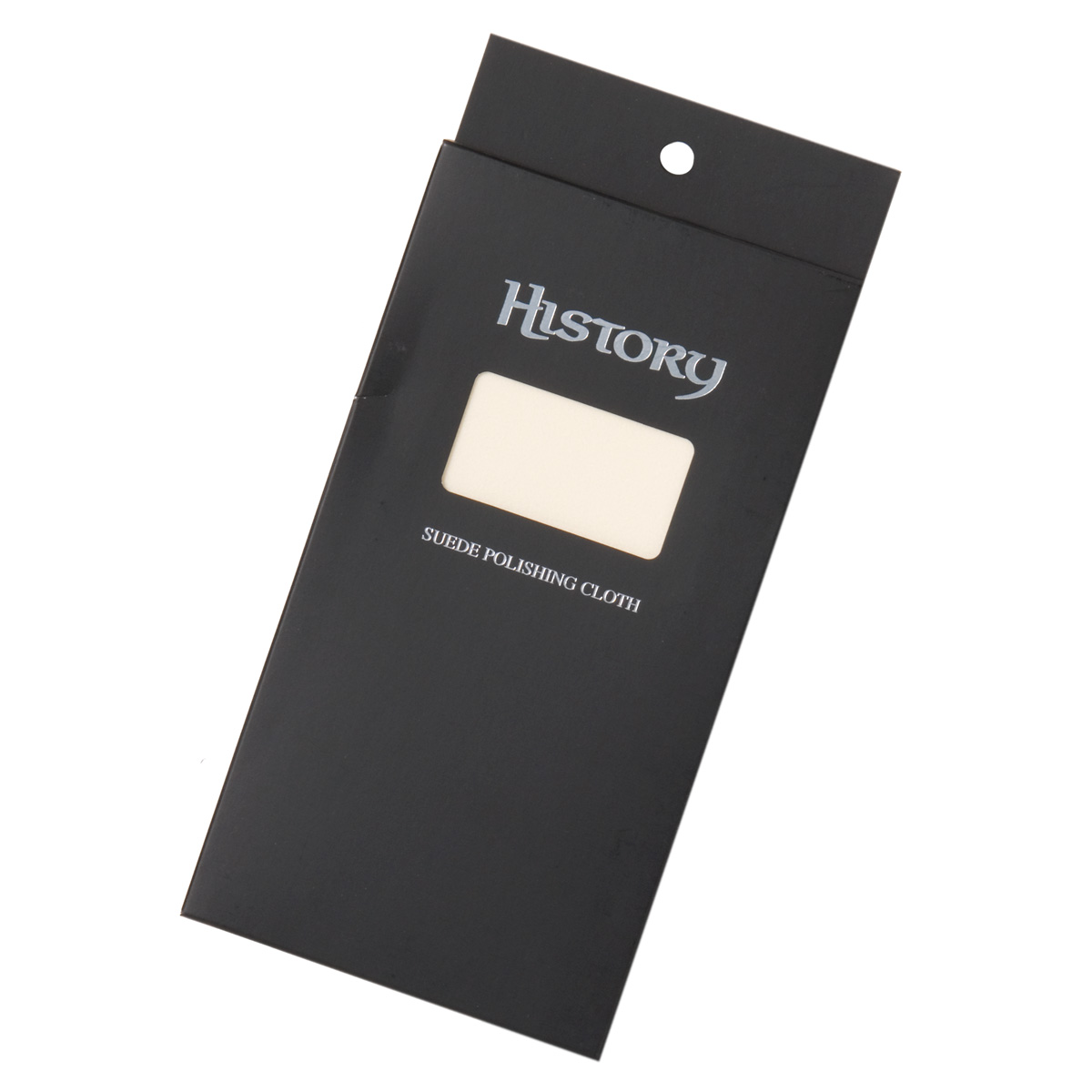

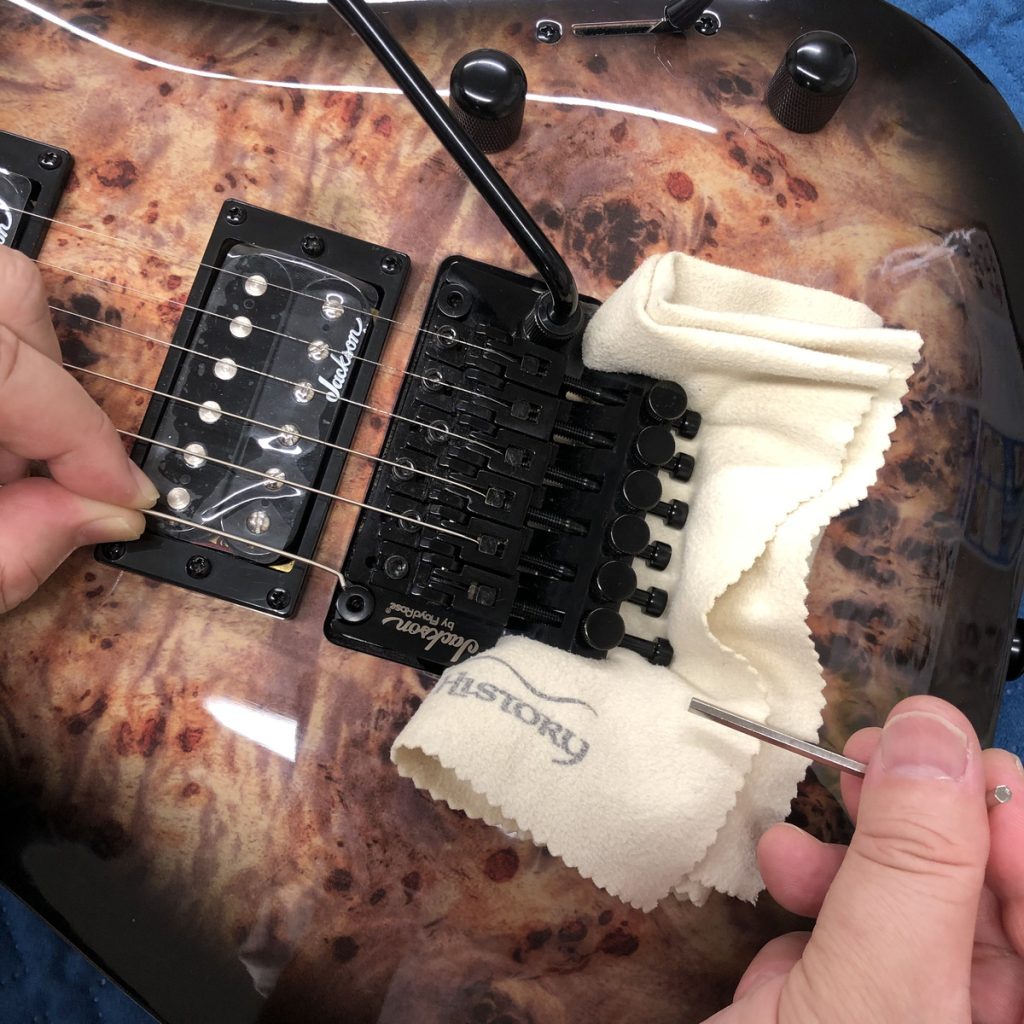

クロス

クロスは2枚ご用意ください。

一枚目はブリッジの下に挟みます。

布ならば何でもOKですが、今回は上記クロス(洗濯済み)を使用します。

二枚目は弦を拭くために使います。

新品の弦には巻き癖がついていたり、汚れていたりすることがあるので、それらを除くために拭きます。

この汚れは洗濯しても落ちにくいので使い捨てができるクロスを使います。

トレモロアーム

もちろんギターに付属しているアームです。

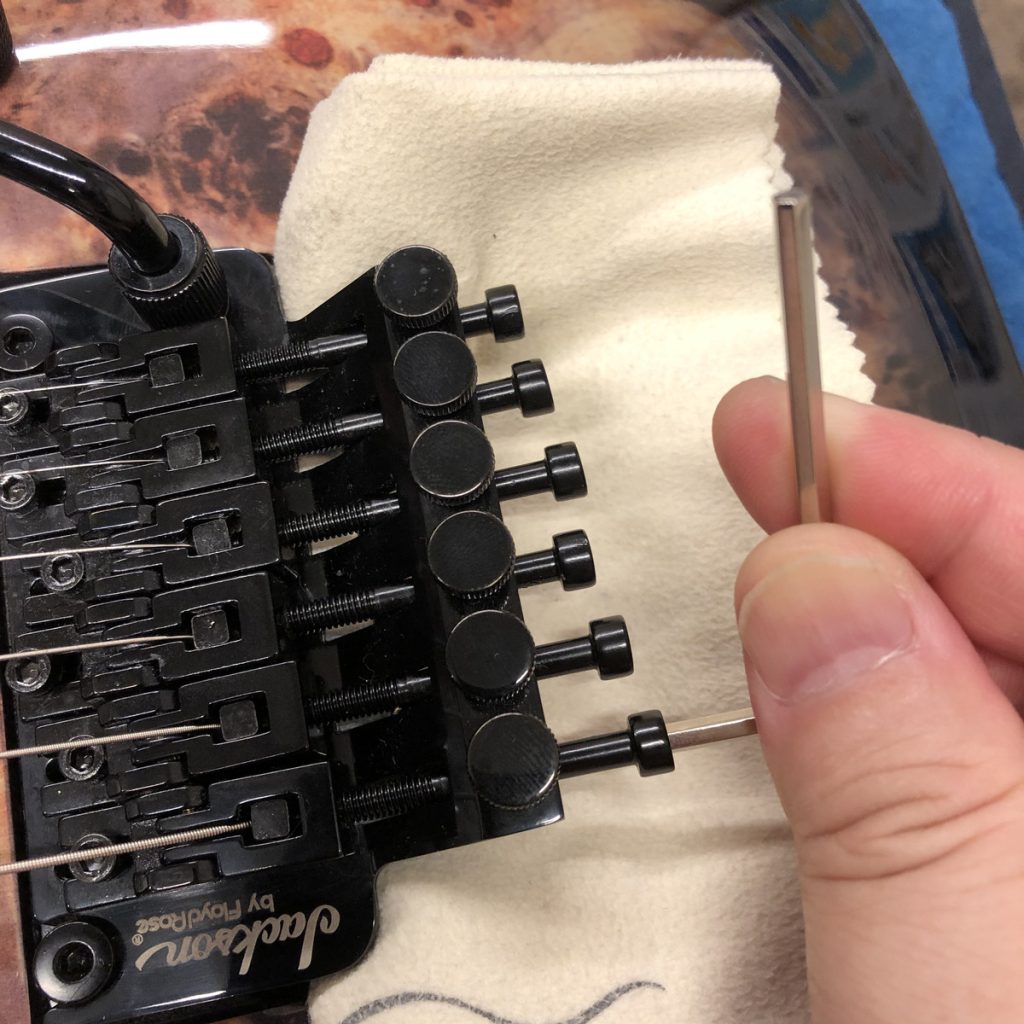

六角レンチ

初心者の方は「買ったときについてきたこの工具、いったいいつ使うんだろう…」と感じていましたよね?

その時がとうとう来ました!

今回は付属品のうち、真ん中のサイズのレンチを使用します。

「無くしちゃった…」という方は、以下の表を参考にして購入しましょう。

各モデルの調整に必要なレンチのサイズです。

| ブリッジのモデル | レンチのサイズ |

| Floyd Rose Original, 1000 Series, Special, Hot Rod Series, 1984 | 2.5 mm & 3 mm |

| Floyd Rose Pro | 2 mm, 2.5 mm & 3 mm |

| Floyd Rose Speedloader | 3 mm, 2.5 mm & 1.5 mm |

ストリングカッター

弦を切るためには専用のニッパーを使用してください。

硬い弦も切りやすく、刃こぼれがしにくい設計となっています。

ストリングワインダー

今は正式名称で呼ばれることが多くなりましたが昔は通称「アルトベンリ」 or 「ナイトフベンダー」。

※今回使用しているのは旧製品です。

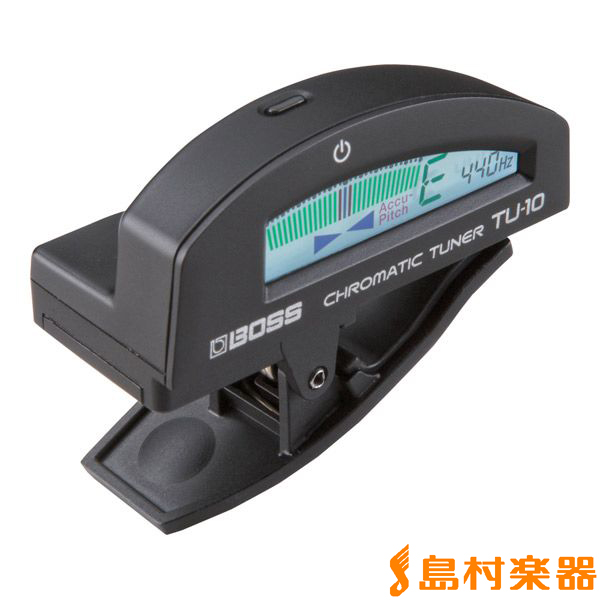

チューナー

普段使用しているチューナーでOKです。

元々張られている弦を外す

アームを取り付ける

一度「の」の書き順の反対に回してその後に「の」の字に締めていきます。

締め過ぎ禁物!

ブリッジの下にクロスを挟む

この工程は重要です!

失敗するとボディに傷が付くだけでなく、ブリッジ本体が壊れる可能性があります。

慎重に行いましょう。

要は、弦を外すと弦がブリッジを引っ張っている時の張力がなくなり、ブリッジがアームアップした方向(画像内であれば右側)に大きく引っ張られます。

その際にボディとブリッジが当たって傷つけ合ってしまうのです。

それを防ぐためにクロスを挟んでブリッジがボディと当たらないようにします。

この時のブリッジの上がり下がりは気にしなくて大丈夫です。

アームダウンをするときに力がいるのですが、上記画像のレンチを当てているあたりにアームを当ててボディトップに向かって押してあげると上がりやすいです。

ただし!

傷がついてしまうのでボディトップとアームがぶつかるほど下げすぎないように!

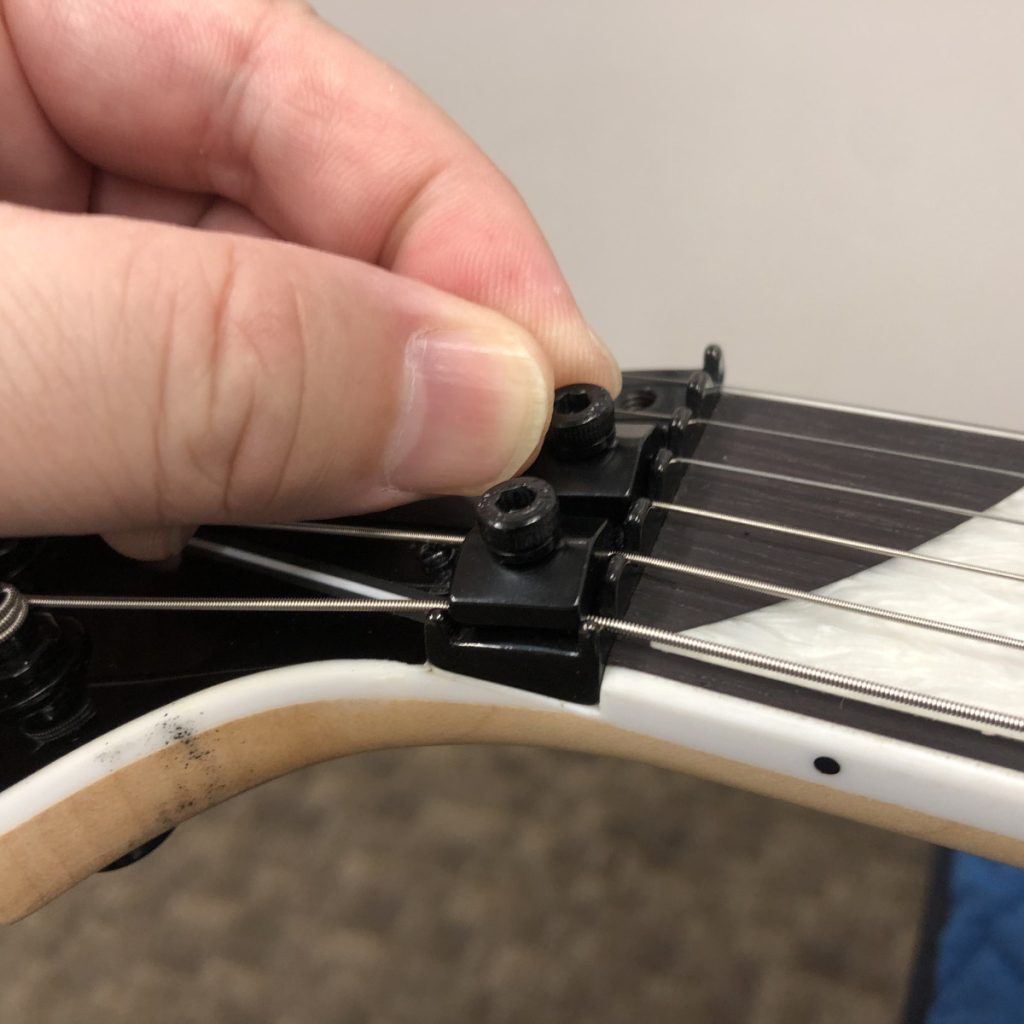

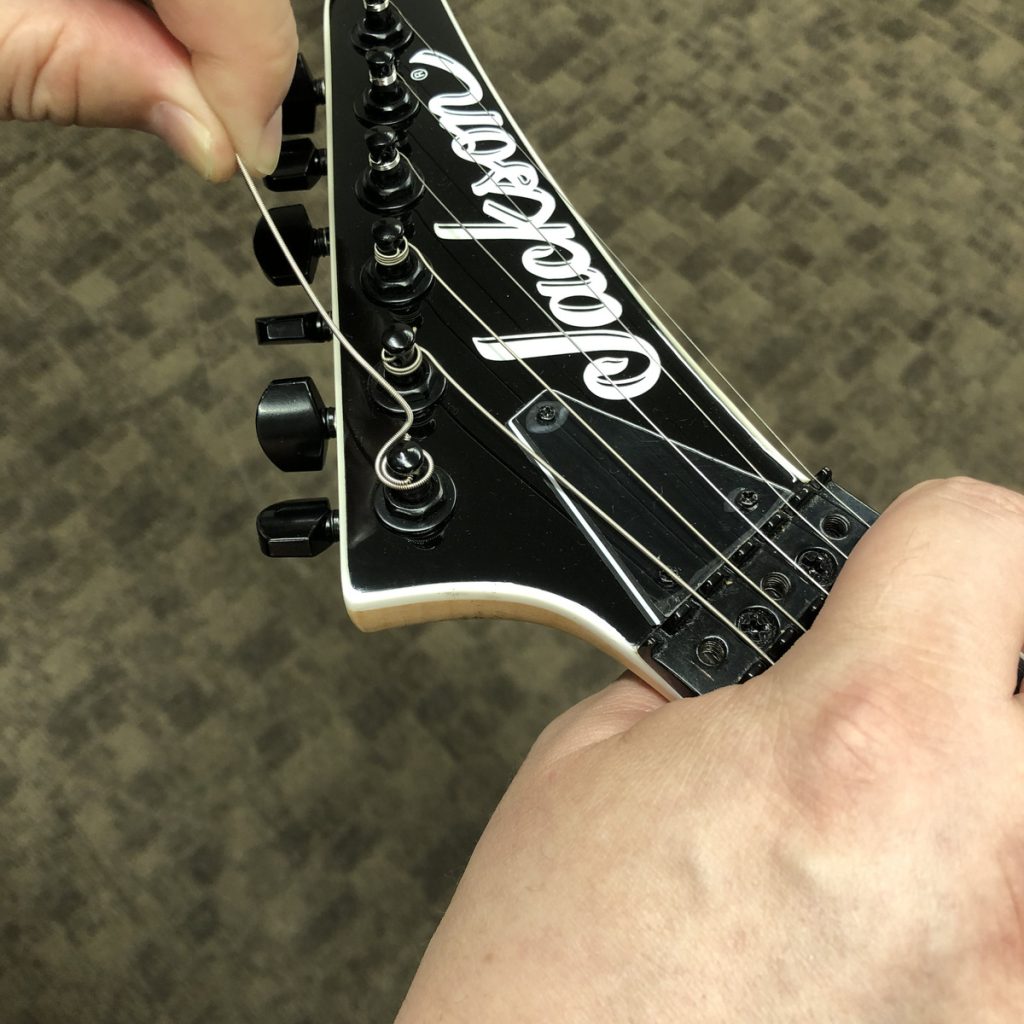

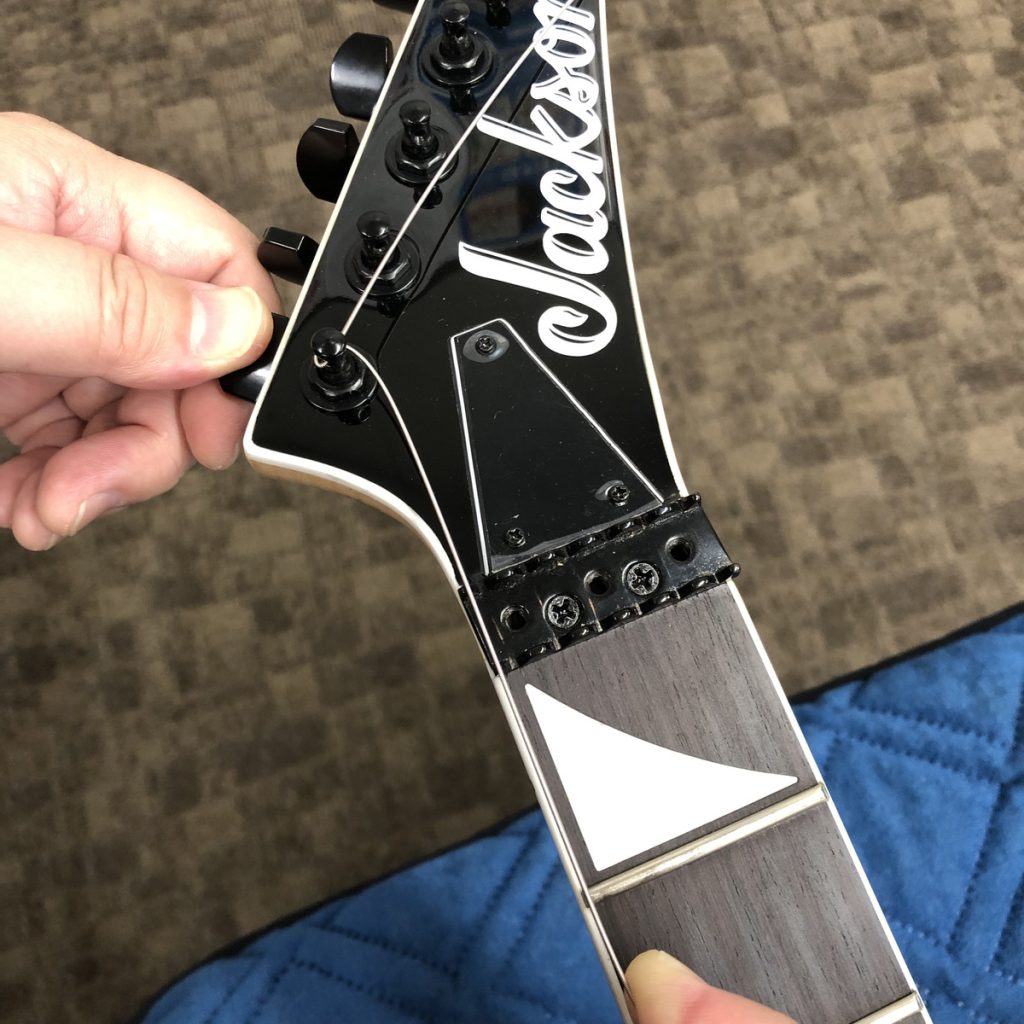

ロックナットを解除する

ヘッド側にあるロックナットを…

六角レンチを使い緩めて解除します。

レンチが狙いを外して本体を傷つけることを避けるため、緩くなったら手で緩めましょう。

ナットキャップとねじは3つ共通なのでバラバラになっても大丈夫ですが、元の場所に元のキャップを元のネジを使って止めるとキャップが弦と馴染んでいく気がします(中の人の感想です)。

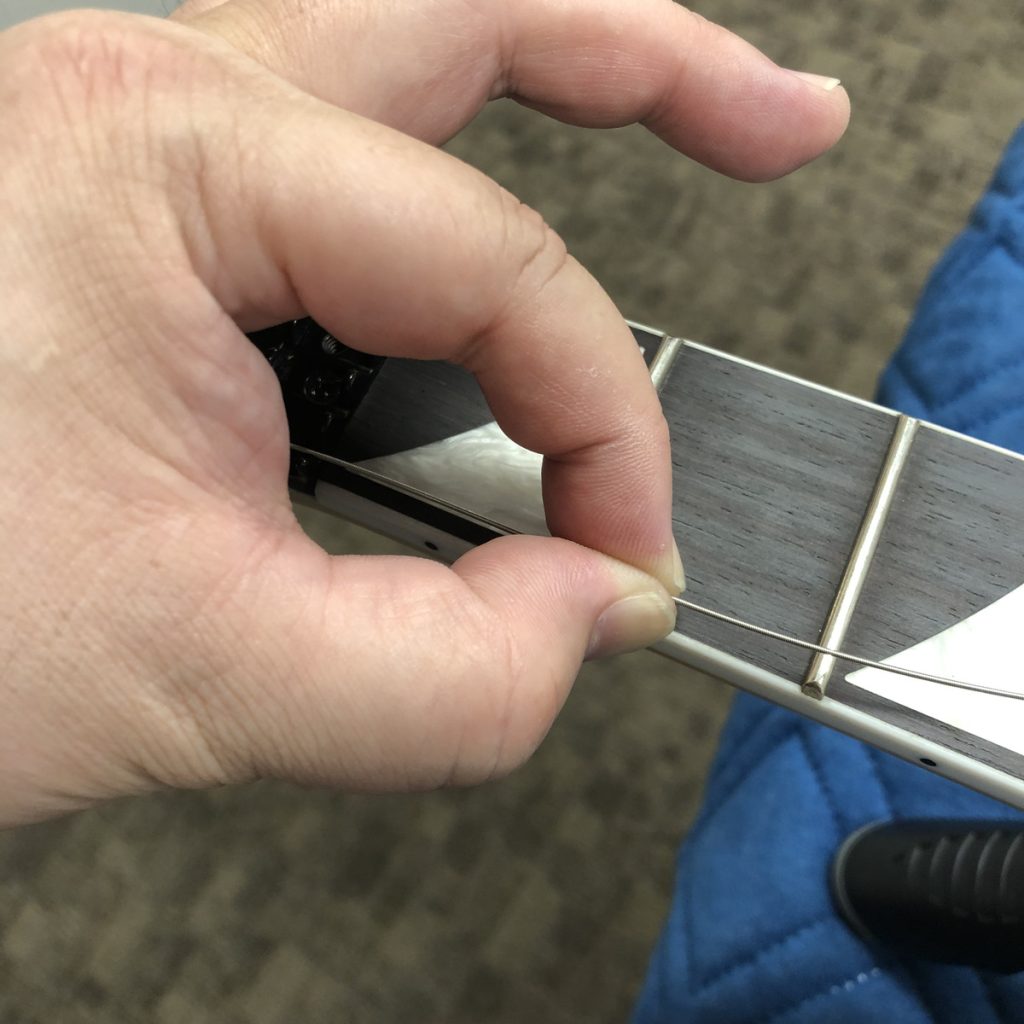

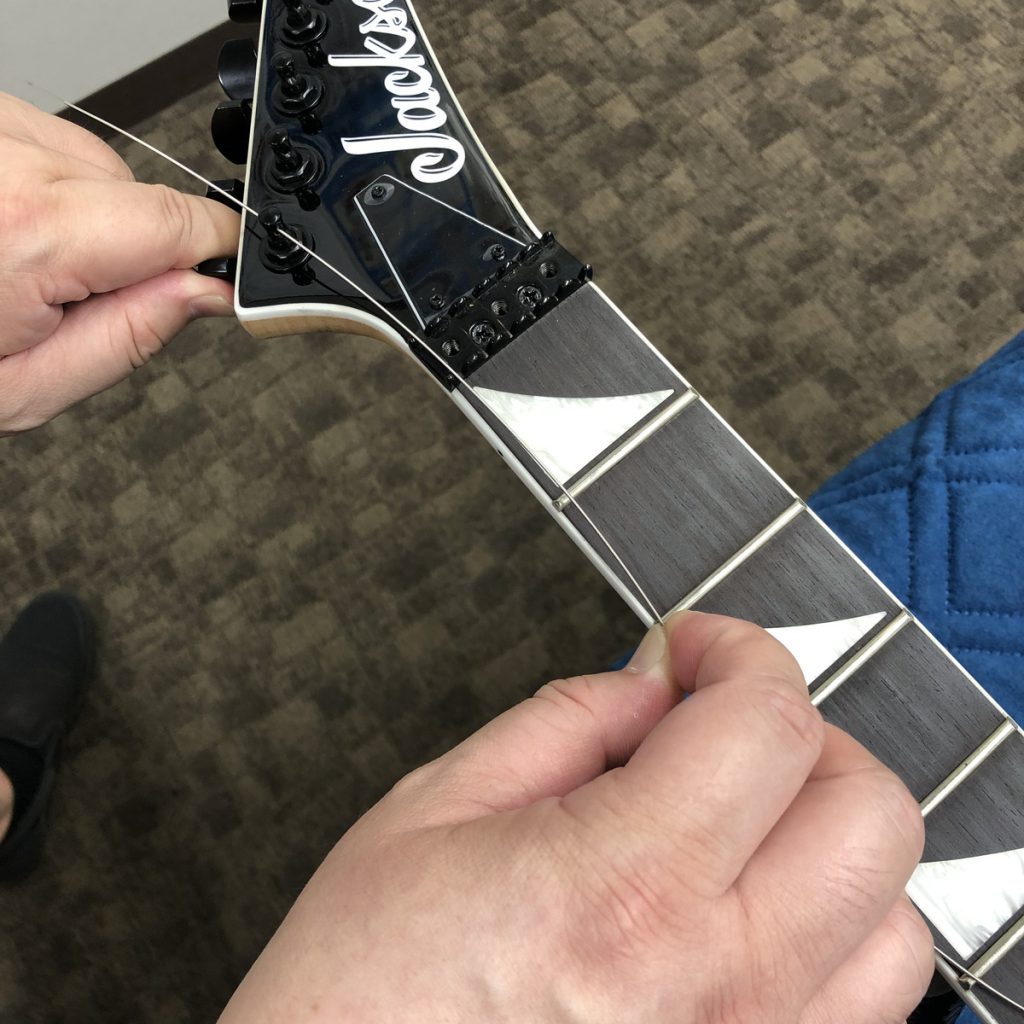

弦を緩めて外す

ストリングワインダーを使って弦を緩めます。

右の画像は指で挟んで軽く持ち上げているのですが、簡単に持ち上がるくらいユルユルにしてください。

緩くなったら長い方を差し込んで回すとまわしやすいです。

上記工程を弦6本全てで行います。

ペグに巻きついている弦を引っ張って外します。

切っ先でギターやご自身に傷をつけないように!

外した弦は各地方自治体の指示に従って処分してください。

新しい弦を張る

ファインチューナーをニュートラルな状態に戻す

このタイミングでファインチューナーを全てニュートラルな状態に戻してあげると後でチューニングがしやすくなります。

締める/緩める、どちらにも回せるようにネジ切りの真ん中あたりにしておくと良いです。

※画像では弦が張られていますが、工程上張っていない今の状態でOKです。

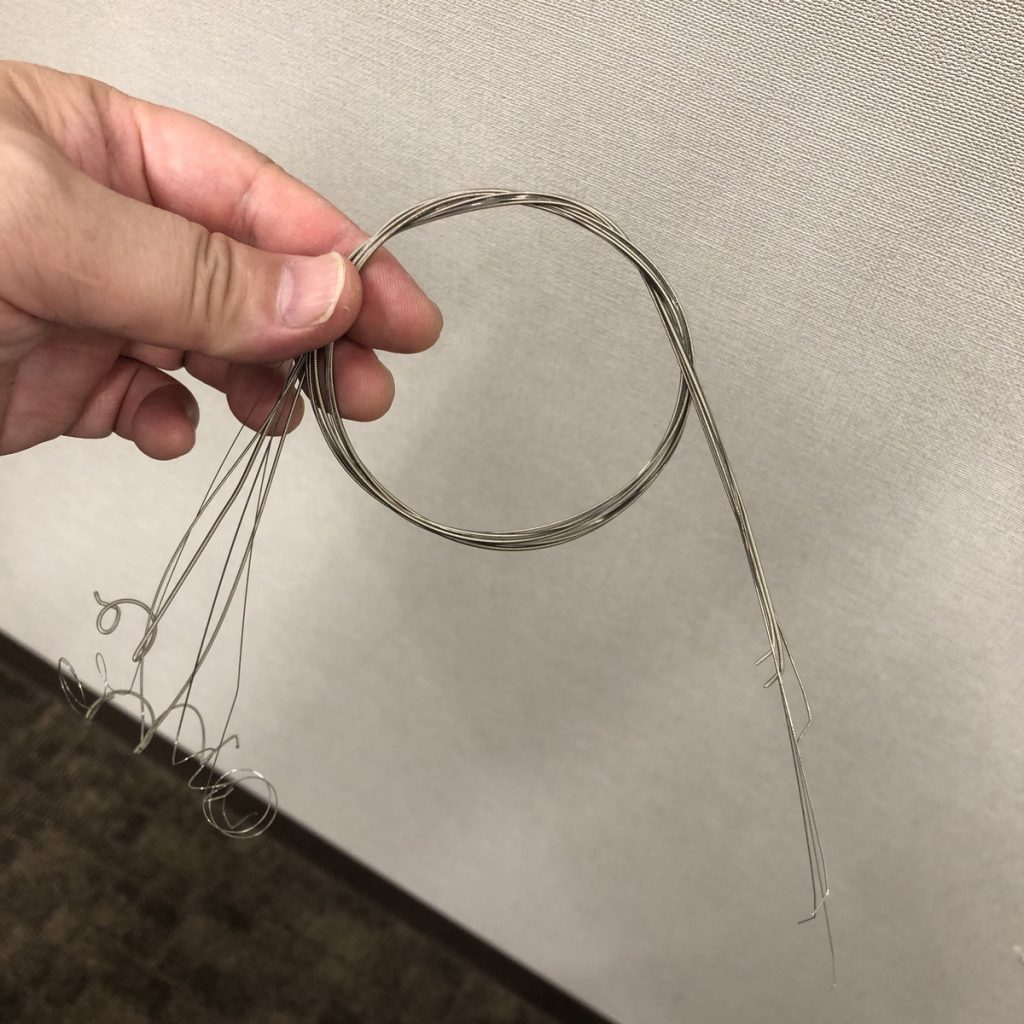

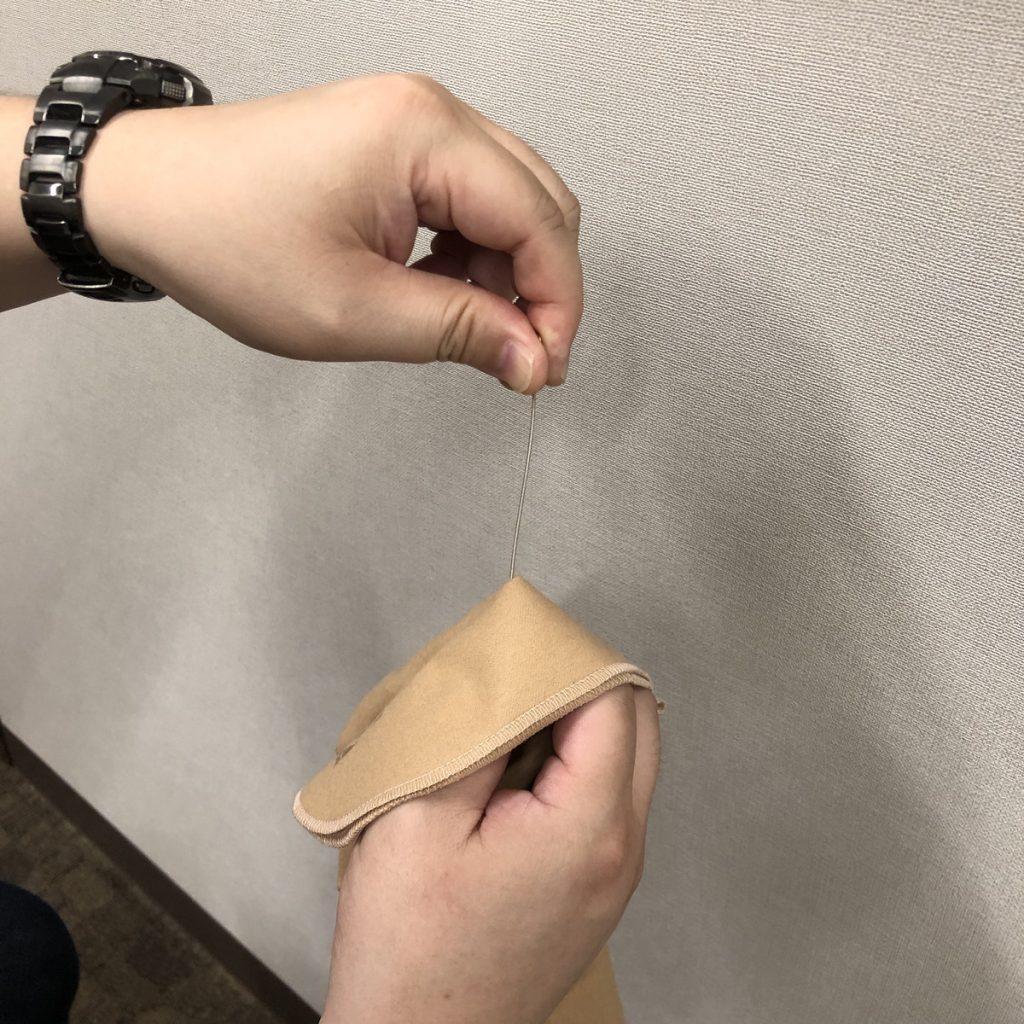

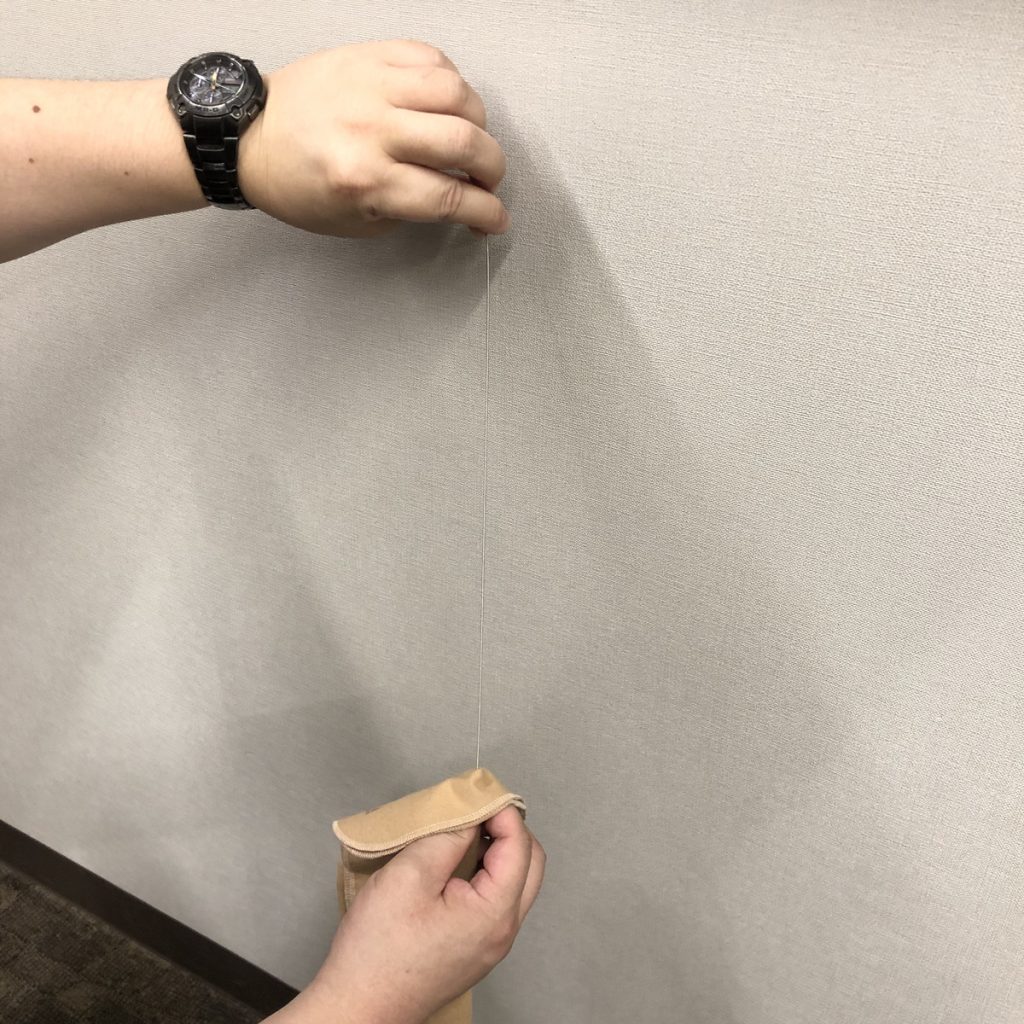

新品の弦のねじれ癖をとる

弦は丸く束ねられてパッケージングされているのでねじれの癖が付いていることがあります。

クロスを使い、弦を磨くように数回往復させます。

製作時についてしまっている汚れも落ちて一石二鳥です。

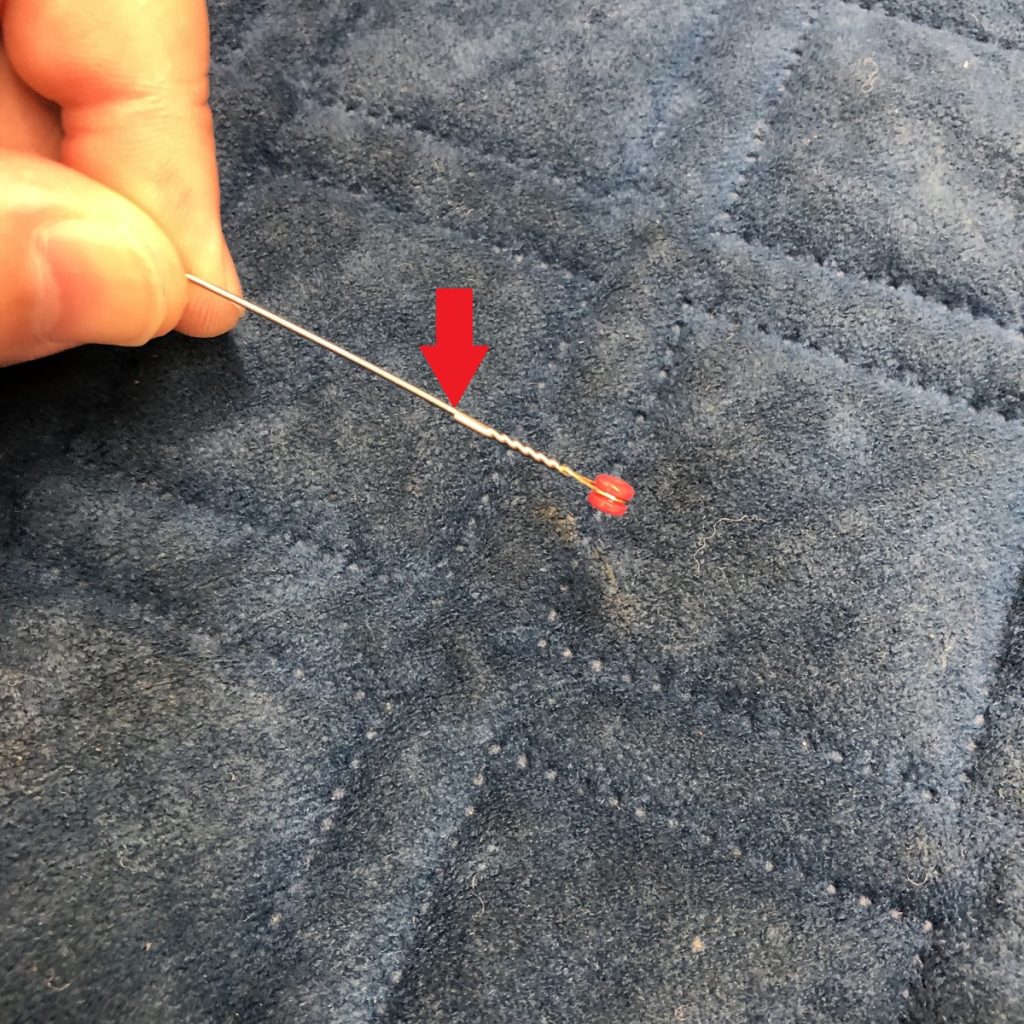

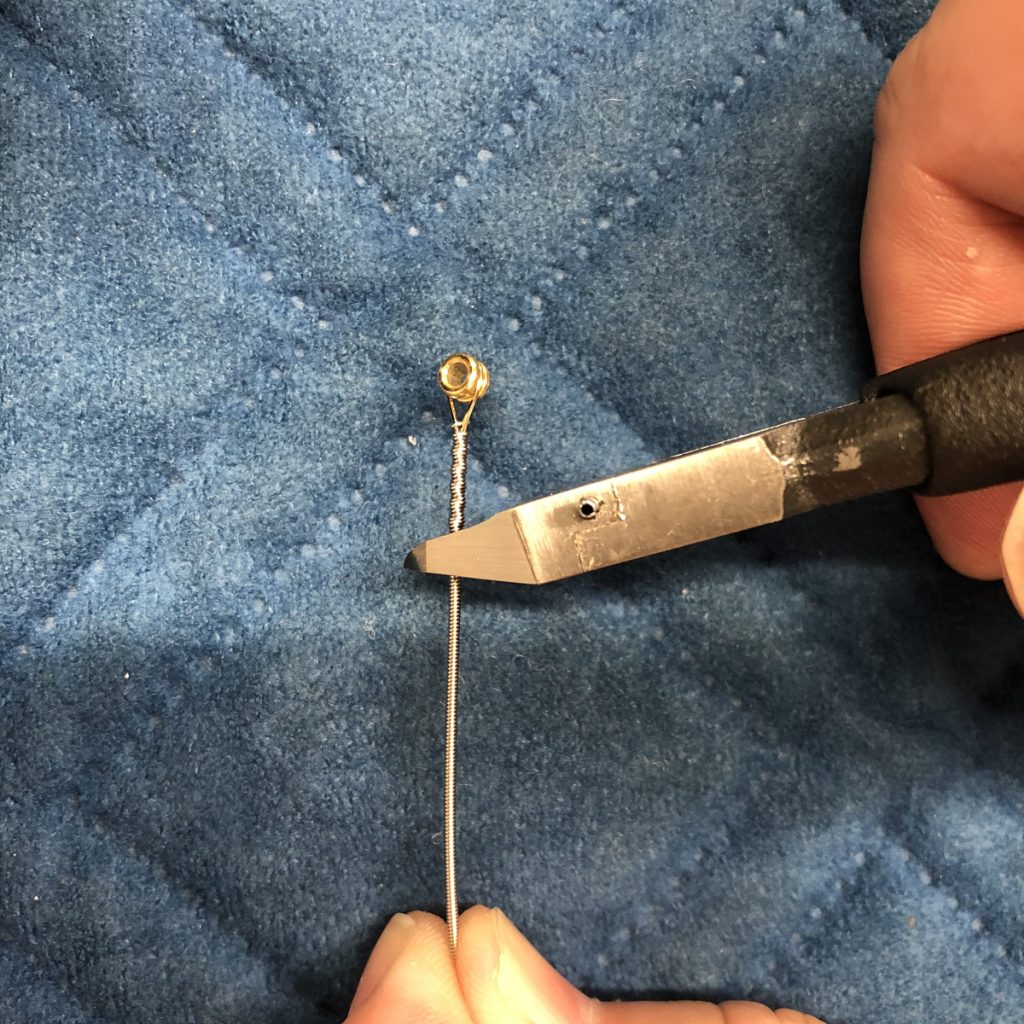

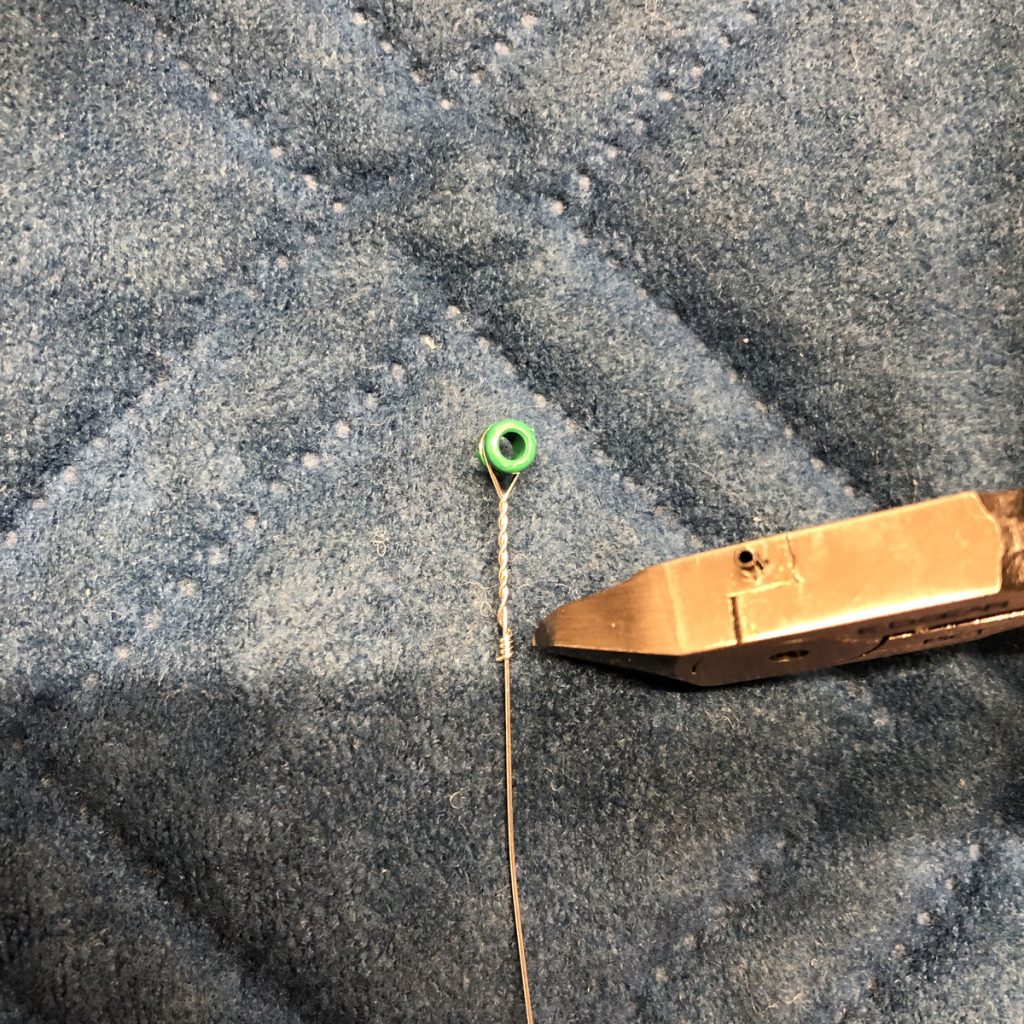

元のボールエンドを切り落とす

エレキギターの弦は片側にボールエンドがあります。

そのボールエンドをストリングカッターを使って切り落とします。

切る位置は上記赤矢印の部分。

弦の折り返し部分(少し太くなっている部分)を残さないで切断した方が、チューニングが安定します。

巻き弦は上記の通り。

プレーン弦も同様です。

弦を切るときは、

- 親指と人差し指でボールエンドをつまむ

- 薬指&小指と母指珠(手のひらの親指の付け根にあるふくらんだ部分)で弦をつまむ

上記状態で中指に当たる部分を切るとボールエンドも弦も切った勢いで飛んでいくことがなく安全です。

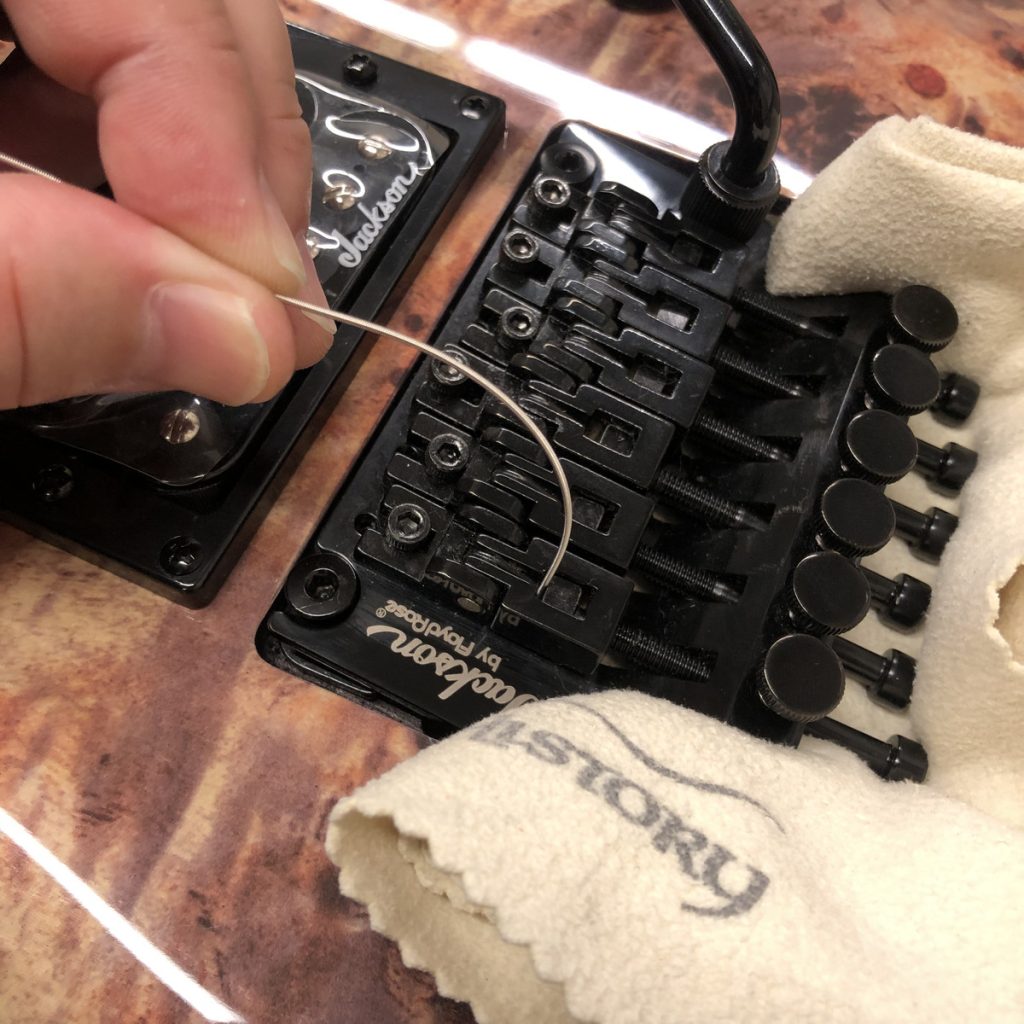

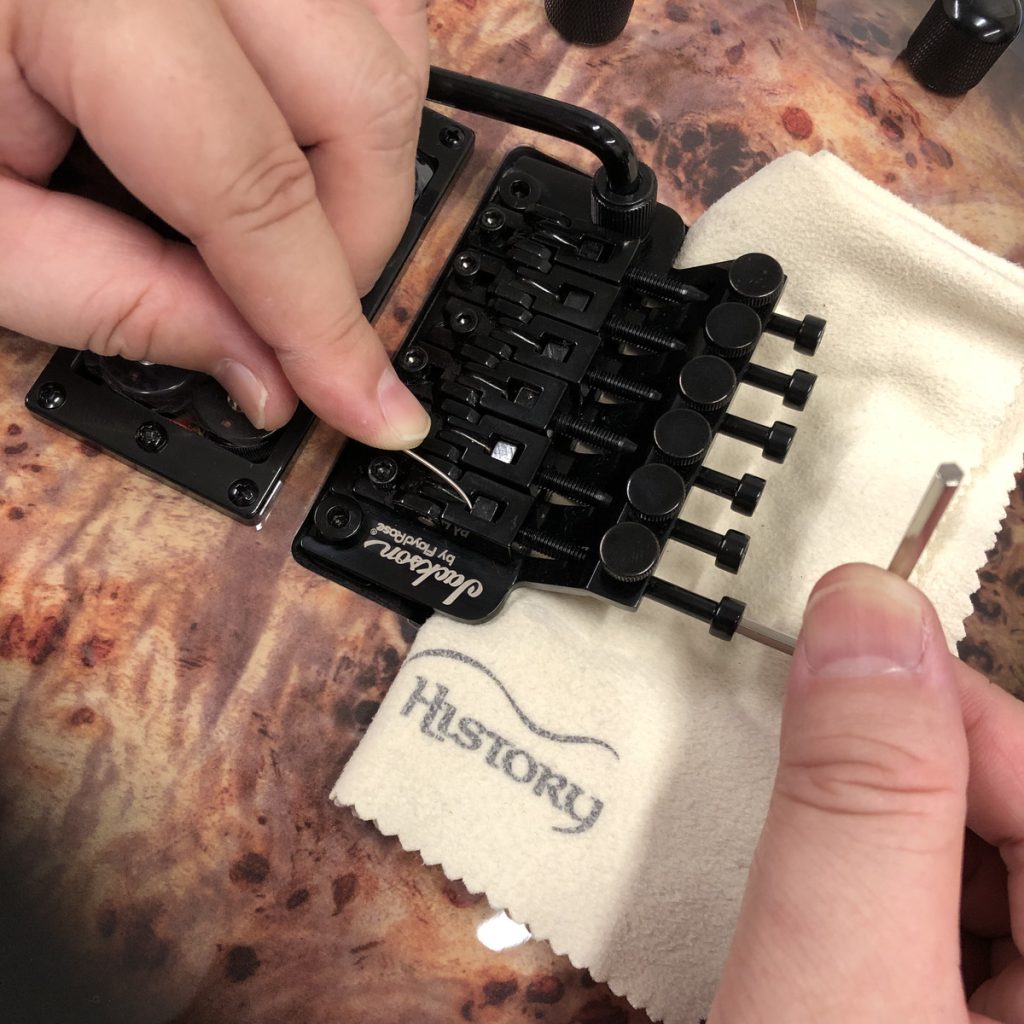

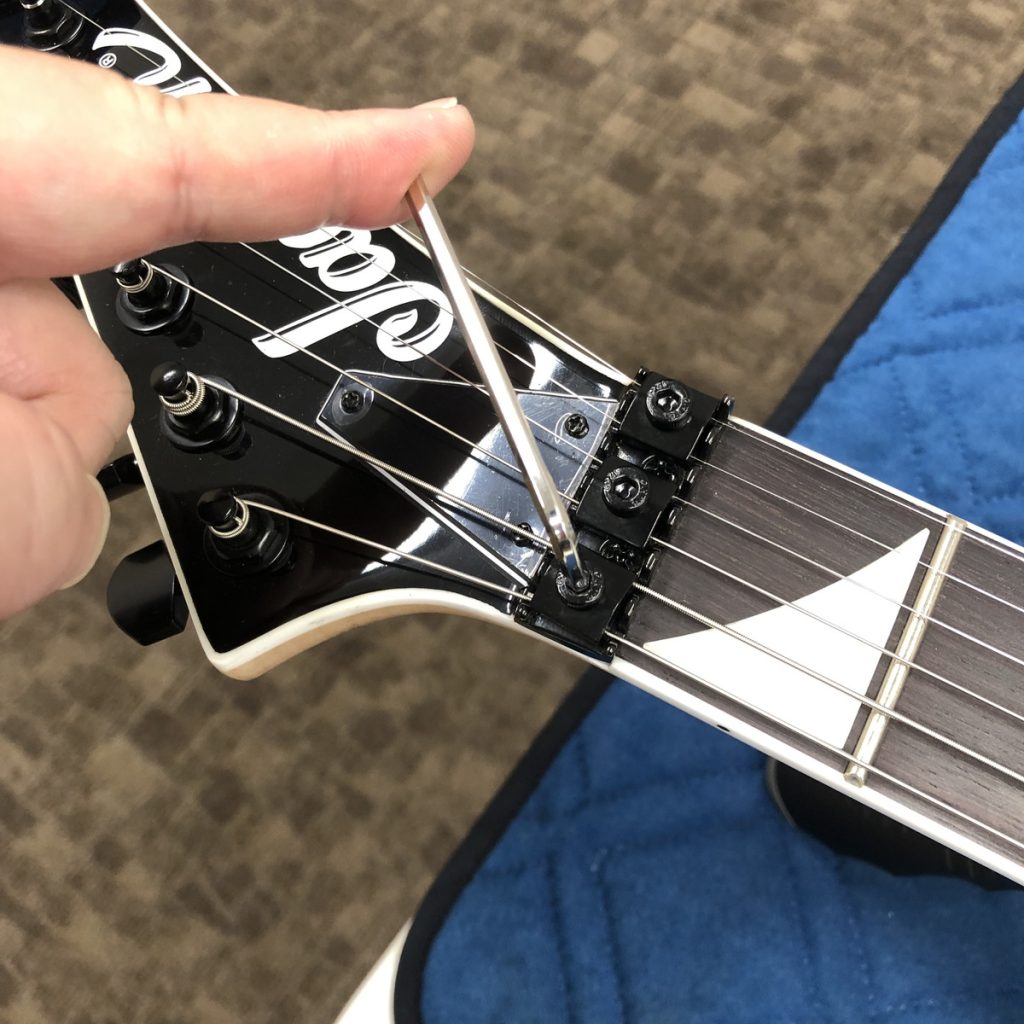

弦をブリッジにセットする

いよいよ弦を張ります。

弦をブリッジでロックします。

弦を入れる隙間の位置は①の画像を拡大してよく確認してください。

ポイントは②と③。

前述した左の掌の位置でアームダウンをしながら、親指と人差し指を使って差し込んだ弦を保持しています。

同じ工程で1〜5弦も行ってください。

どの弦から行ってもらっても大丈夫です。

弦をペグに巻きつける

弦を巻いていきます。

ペグポストの向きが楽器に対して縦方向(ボディ方向)になるように調整しておいてから弦を通します。

ペグポストへの巻代を作るための工程です。

弦の、ペグに巻きつける長さとペグに巻きつける巻数の目安は以下の通りです。

※モデルにより異なります。

| ペグに巻きつける長さ | ペグに巻きつける巻数 | |

| 6弦 | ナットから1フレット半までの長さ | 2巻き半 |

| 5弦 | ナットから1フレット半までの長さ | 2巻き半 |

| 4弦 | ナットから2フレットまでの長さ | 3巻き半 |

| 3弦 | ナットから2フレットまでの長さ | 3巻き半 |

| 2弦 | ナットから3フレットまでの長さ | 5巻き |

| 1弦 | ナットから3フレットまでの長さ | 5巻き |

弦が下に下に巻かれていくようにします

弦を巻いていきます。

6本全てのの弦を張るまで強く張りすぎないようにしてください。

その後余分な弦をストリングカッターで切ります。

ペグ部に余分な弦を余らせて切る必要はなく、ギリギリの位置で切ってください。

仮チューニングをしブリッジ下のクロスを抜く

チューナーを使ってチューニングをする

ペグを回してチューニングをします。

この時のチューニングは仮のものとなるのでそれほどシビアにしなくても大丈夫です。

中の人は半音くらい低い状態が許容範囲内と考えています。

ブリッジ下のクロスを抜く

ブリッジしたのクロスを抜きます。

元々張られている弦と全く同じ弦に張り替えた場合は起きにくいです事象ですが、前工程で半音くらい低い状態でチューニングをしてから、今回の工程でクロスを抜いた際に以下の状態になる場合がありますので注意してください。

①の工程(アームダウン)を行わなくてもクロスが抜けてしまう

ブリッジが上がりすぎています。

調整が必要な可能性が高いです。

ご自身で調整ができない場合はクロスを差し込み直してチューニングを緩め、島村楽器スタッフにご相談ください。

③の工程でブリッジを戻すとネジを含んだブリッジ本体がボディ面や穴の底面に触れてしまう

ブリッジが下がりすぎています。

調整が必要な可能性が高いです。

ご自身で調整ができない場合はクロスを挟んだままにして、島村楽器スタッフにご相談ください。

チューニングをする

ロックナットを仮付けする

この時は仮付けなので本当に緩く付けていただければ良いです。

むしろここでロックしてしまうと、次の工程でペグを回してチューニングしたときに、せっかく張った弦がナット部で切れます…!!!

そして改めてチューニングをするのですが、ここが根気の見せ所。

何度も何度も巻いてもチューニングが合わないと思います。

中の人が初心者の時、一人で見様見真似で弦交換をを行い、このチューニングで三時間かかりました(悲しい実話。調整も必要でした)。

今回は元々張られていた弦と全く同じ弦に張り替えているのでもっと短い時間でできるはずですが、チューニングの回数は多くなるはずです(一発で合った方はラッキー!です。おめでとうございます)。

しかしここでどれだけ正しい音程まで突き詰めるかが後々のセッティングに関わってきます。

頑張りましょう!!!

なぜここでチューニングを突き詰めるのか

この後の文章をお読みいただければお分かりになるかと思いますが、ファインチューナーで音程の微調整はできます。

しかしあくまで微調整なので、ペグでのチューニングの時点のズレが大きいとファインチューナーでの微調整の範囲を超えても音程が合いません。

そうするとこの段階まで戻ってペグでチューニングをし直す必要が生じます。

最終的な手間が増えないように、ペグでのチューニングの工程で突き詰めていただきたいのです。

ロックナットを締めて固定する

この時、ネジをギュウギュウ締めてはいけません。

弦が変形してチューニングが不安定になります。

画像の通り、指一本でキュッと締めるくらいで充分です。

ファインチューナーで微調整をして音程を完全に合わせる

ファインチューナーを回してチューニングを完全に合わせます。

この時、「いっぱいまで締めてもチューニングが低い!」 or 「ネジが外れるくらい緩めてもチューニングが高い!」 という場合は、

- ロックナットを緩める

- ファインチューナーをニュートラルな状態に戻す

- ペグでチューニングを先ほどよりもシビアに突き詰める

- ロックナットを締めて固定する

- ファインチューナーで微調整をして音程を完全に合わせる

…という工程が必要となります。

頑張りましょう!

まとめ

いかがでしたか?

…いやー、めんどくさい子ですね…。

でも中の人、フロイドローズタイプ(ロック式トレモロ )、大好きなんです。

- 一度合わせたら持続しやすいチューニング

- 硬めなサウンド

- 長いサスティン

- 弦のテンション

- ブリッジミュートをした時の右手手刀部分のブリッジへの当たり具合

- メカニカルな印象の強いアーミング音

- 何よりゴツゴツとした見た目(!)

面倒を差し引いても余りあるメリットです。

付き合い方を理解すればこんなに良い相棒は他にいません!

このページを見て弦交換をマスターしてギターとより仲良くなりましょう!

このソロ、フロイドじゃなきゃできないでしょう…。

最高です。