皆さんこんにちは!

ギタセレ中の人です。

「エフェクター がわからない…」という入社したての時の私のような皆さんに送る【今さら聞けない】エフェクターシリーズ。

今回はモジュレーション(揺らし)系エフェクターの基礎知識をお送りいたします!

モジュレーション(揺らし)系エフェクター

「モジュレーション」(Modulation)

この言葉の意味は「高周波持続電流の振幅・周波数・位相などを信号で変化させること。」(goo辞書より)とあります。

さらにWeblio英和辞典で調べると、

- 調整,調音

- (音声・リズムの)抑揚(法)

- 【音楽】 転調

- 【電子工学】 変調

と出てきます。

楽曲の中で調が変わる事もModulationなんですね。

しかし、エフェクターの世界ではgoo辞書でいうところの意味で使用されています。

モジュレーション系のエフェクターは、位相をずらして音に揺らぎを与えるもの、音の遅れを生み出して揺らぎを与えるものの2種類に大きく分けられます。

さっそくモジュレーション系エフェクターを細かく見て行きます。

位相について

モジュレーション系のエフェクトを語る上で知っておきたいものとして「位相」があります。

位相というのは一言でカンタンに表すならば「音の波」。

音は空気中を波として伝わり、私たちの耳に届きます。

たとえば、バンドの中にギタリストが2人、全く同じフレーズを全く同じ環境で弾いているとします。

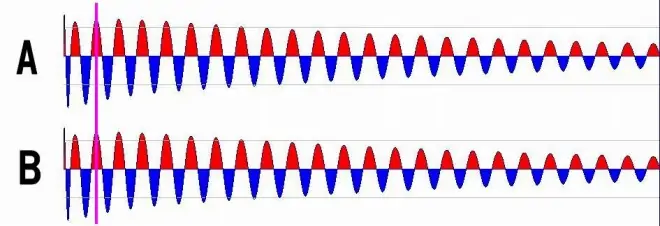

その時、タイミングがピッタリ合った状態がこちら。

この状態では、AとBの波が合わさって音量も増大します。

バンドにギターが2人いることで音に厚みが出るわけです。

この状態が「正位相」です。

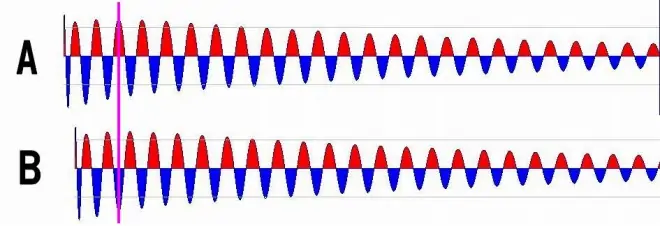

逆にこんな時はどうでしょう?

Bの波が少しズレていることで、Aの波と打ち消しあってしまいます。

これは「逆位相」の状態です。

ピッタリ逆位相になってしまったという最悪の場合は、ギターの音が聞こえなくなります。

※この例えは分かりやすく、あえて強引な設定にしています。

電気も波として伝わりますので、エフェクター内部でも位相が関係してくるのです。

このことを踏まえた上で、各エフェクターの種類を見て行きましょう。

コーラス

コーラスの歴史

みなさん、こちらのアンプはご存知でしょうか?

有名ですよね? スタジオやライブハウスにある、超ド定番ギターアンプ“Roland Jazz Chorus JC-120”。

1975年に発売してからほとんどモデルチェンジを行っていない事実は、それほど優秀なアンプだという証明ですね。

このJazz Chorusに搭載されているコーラスエフェクト、これこそが世界初のコーラスエフェクトになります。

その後Rolandはコーラスエフェクトだけを取り出した、BOSS “CE-1 chorus Ensmble”を発売します。

世界で最初のペダルタイプのコーラス・エフェクターです(1976年)。

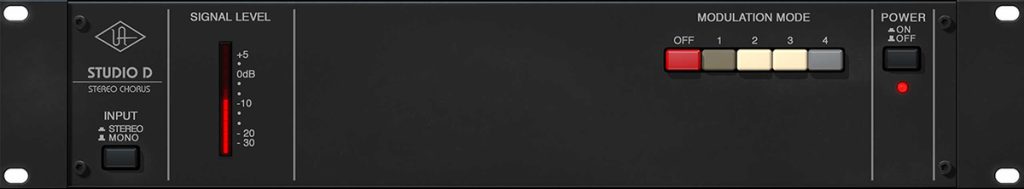

BOSS “CE-1 chorus Ensmble”はUNIVERSAL AUDIOでプラグイン化されています。

画像はUA社公式サイトより。

UIまで本物とそっくりです。

大きさは260mm(W)×180mm(D)×64mm(H)、AC電源、さらにインピーダンス低めとかなり使い勝手の悪いものでした。

それでもギターのアウトプットインピーダンスとのミスマッチが生み出す独特なサウンドは当時のミュージシャンを魅了。

Lee Ritenourなどフュージョンギタリストがこぞって使用し、生産完了となってから久しい現在でもビンテージエフェクター市場で高値で取引される、名機といえます。

ソロ・フレーズがコーラス感満載です。

これもCE-1使用でしょうか?

1979年、CE-1を生み出したRolandはさらにラック式ステレオコーラス “Demension D”を発売。

こちらもUNIVERSAL AUDIO公式サイトより。

UA恐るべし…。

このステレオコーラスはバケツ・リレー方式の、すなわちBBD素子を使ったコーラスとしてそのアナログサウンドの温かみが珍重されています。

以降、他社からも様々なコーラスが発売され、現在ではEventideやstrymonなど、ハイエンドなコーラスエフェクターも人気です。

コーラスの仕組み

コーラスを語る上で欠かせないのが「BBD素子」(Bucket Brigade Device)。

これは1970年代に松下電器(現パナソニック)が開発した半導体で、読んで字のごとく電気の「バケツ・リレー」を行う素子です。

電気がこの素子を通ることで、一段、また一段、と遅れが生じるのです。

ようはバケツリレーに参加する人が多いほど、遅れが生じるのと同じ原理ですね。

当時のBBD素子は大幅に遅れを生じさせることは出来ず、ディレイのような効果は得られませんでした。

しかし少量の遅れで何か出来ないかな…? という発想から生まれたのがコーラス=JC-120内蔵のコーラスなんです。

そう、コーラスはBBD素子誕生の賜物なのです。

遅らせた音の音程をLFO(Low Frequency Oscillator:低周波発振器。よくアナログシンセなんかにこのツマミがついてます。)で周期的に変化させます。

それを原音とミックスすることでコーラス・エフェクトが完成します。

現在ではデジタル・プロセッサー(DSP)を使用して複数のコーラス回路にスピード、位相などの変化を与える、「多層コーラス」も生み出されています。

BBD素子はアナログ回路であったために、どうしても音の劣化が否めませんでした。

しかしデジタル処理を行うことでそういった劣化がほぼ無くなったことで、音質が格段に向上したモデルも多数出ています。

※DSPを用いて、あえてBBD素子を使用したビンテージ・コーラスの音質を再現するモデルも多数出ていますね。

コーラス代表機種

BOSS CE-5 Chorus Ensemble

コーラスの元祖と言えばRoland/BOSSという事が分かったところで、CEシリーズの最新モデルをフィーチャー。

低域にコーラスを深くかけすぎてしまうと、音程の揺れによってサウンド全体が音痴に聞こえてしまうので、このモデルは低域と高域をコントロールする2バンド・フィルターを搭載して、それぞれのかかり具合を調整できます。

CE-1のような温かみを出したい場合はあえて低音にもかかりを多めにしてあげると良いでしょう。

BBD素子使用のアナログ・コーラスです。

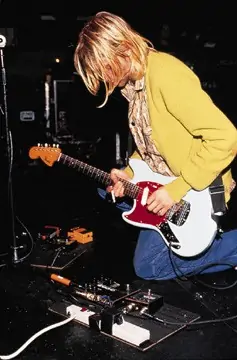

electro-harminix Small Clone

なんてったって、NIRVANAのKurt Cobainが使用したことで一躍有名になったペダルです。

エレハモ本国サイトにはこんな貴重な画像もありました。

SMALL CLONEを使用するKurtです。

BOSS同様アナログ・コーラスなんですが、かかり方が激しくて、自己主張の強いコーラスと言えますね。

筐体も大きいのでボード内での視覚的な自己主張も強い(笑)。

コントロールがDEPTHスイッチとRATEノブの2つのみで、シンプルなだけに使いやすいのも人気の理由。

こちらもBBD素子使用のアナログ・コーラスです。

strymon Ola Chorus

ハイエンド・エフェクター・ブランドとして定着したstrymon。

DAMAGE CONTROLというブランドが2004年に立ち上がり、真空管内蔵の歪みペダルとして一世を風靡。

空間系、モジュレーション系もラインナップしていた創設メンバーは、新たにDSPを用いたデジタルエフェクターを開発し、よりクリアなサウンドを生み出すべくブランドを新たに発足させます。

なんといっても、strymonの利点は圧倒的な音の良さとノイズの少なさ。

ミュージシャンの足元で見る機会が増えているのもうなずけます。

このOla Chorusはヴィンテージサウンドも再現可能。

BBD素子で生み出していたコーラス効果をDSPで再現する能力の高さは、さすがstrymonというクオリティーです。

フランジャー

フランジャーの歴史

世界で初めてフランジャー効果を使用したのはThe Beatlesだと言われています。

1969年発売のアルバム “Revolver” では、随所で(特にボーカルトラックで)フランジャーが聞けます。

John Lennonから「2度歌わなくてもダブル・トラッキングを機械で作り出す事が出来ないか?」と相談を受けたKen Townsent(当時EMI ロンドン・スタジオ※ のテクニカル・エンジニア)が生み出したのがそれで、のちにADT(Artifical Double Tracking)と呼ばれる技法です。

やり方は、2台のオープン・リール型のテープレコーダーを微妙にズラして再生するというもの。

これでダブリング効果を生み出していたのです。

更にEMIロンドン・スタジオでエンジニアをしていたGeoff EmerickはKenと共に片方のレープリールに手を触れて無理やり回転ムラを発生させます。

そこから生まれる音程の揺れを、正しく回転しているテープと一緒に再生することで周期的に変化する短いディレイ音をJohnは気に入り、「KenのFlanger」と呼んだのです。

“Flange”とはテープのリールの部分を指す言葉です。

これがフランジャーの始まりです。

その後、コーラスの項でも言及したBBD素子が登場すると、Rolandがコーラスを生み出したようにMXRがフランジャーを生み出します。

1970年代後半のことです。

ここで初めて、ギターエフェクターとしてのフランジャーが登場したのです。

※ 現在のAbbey Road Studios

フランジャーの仕組み

フランジャーがBBD素子を使用しているということは、コーラスと兄弟のような関係。

でもコーラスとフランジャーは全くと言って良いほど効果が違いますね。

過激なフランジャーサウンドまでしっかり体感できるのがこの動画。

Paul Gilbertがプロデュースした、Ibanez “Airplane Flanger AF2”を自身でプレイしながら解説しています。

ではコーラスとフランジャーの違いを簡単に…

- ディレイ・タイム

- フィードバック

この二つです。

コーラスのディレイ・タイムが10~30msecなのに対して、フランジャーでは0.5~15msecとかなり短く設定されます。

さらにフィードバック(簡単に言うと、遅れた音をまたインプットして、何回繰り返すか)を増やします。

この二つで位相のズレを発生させて、フランジャー独特の金属的なウネリが生まれるんですね。

フランジャーの代表機種

MXR M117R FLANGER

Flangerというエフェクターを世界で最初に生み出したのがMXRというのは先ほど「歴史」の部分でも触れました。

そして “Flanger” と聞いて一番最初に思い浮かぶミュージシャンといえばEdward Van Halen。

フランジャーの初号機 “M117″のリイシューモデル。

発売当初の “M117” はAC電源だったのですがそれを現代のエフェクターボード内でも使いやすいように9V電源にしたのが “M117R”。

やはり元祖は違いますね。

とても素直なサウンド。

エディになりたい方はこんなモデルもあります。

“EVH117” 。

設計はM117に近いそうで、さらにEddieの“Unchained”セッティングを瞬時に呼び出す「EVHスイッチ」を搭載と、Eddie好きにはたまらない仕様になっているのです。

彼のギター“Frank”の模様をペイントした筐体も良いですよね。

Van Halenを弾くなら必須なんですが、エフェクトのかかり具合もといろんな場面で使える優秀なフランジャーだと思います。

BOSS BF-3 Flanger

BBD素子を使用したエフェクターとして世界初のコーラスを発売したBOSSブランドですが、フランジャーはMXRに先を越されてしまいました。

そんなエフェクター黎明期を築いてきたBOSSが現在ラインナップするのが、このBF-3。

BOSSらしくバッファーを内臓し、様々なフランジ・サウンドを生み出せるコントロール類と、ベース入力にも対応している点が一味違います。

tc electronic SCF GOLD

高品位なエフェクターを古くから製作しているtc electronic。

そのtcの原点といえばこの “SCF”。

“Stereo Chorus Flanger” の頭文字をとった名称です。

SCFを使用するミュージシャンとして真っ先に思い浮かぶのはEric Johnsonです。

彼は当時の機材を使用しています。

その後SCFは生産終了と復刻を繰り返し、今は3代目となっています。

最新機種はAC電源ではなく9V電源になっているので、こちらもボード内で使いやすくなっていますね。

フェイザー

フェイザーの歴史

1960年代後半、オルガン用スピーカーとして全盛を誇ったLeslie Speaker。

すでに1940年代にはDonald Leslieが考案した、ドップラー効果を使ったロータリー・スピーカーです。

まずはそのLeslie Speakerを使用した代表的な曲で効果を確かめてみてください。

オルガンが大フィーチャーされていますが、サウンドが揺れていますね。

これがロータリー・スピーカーの効果です。

(ロータリー・スピーカーについてはDigilandで詳しく解説しています)

ロータリー・スピーカーはかなり大きなもので重量もあるので、なんとかコンパクトにしようと考えられて作られたのがPhase Shifter(Phase:位相、Shift:ずらす)です。

一番最初のPhase Shifterが何だったのかは今では定かでないのですが、有名どころとしてはJimi Hendrixが使用したUni-Vibeでしょう。

Uni-Vibeは当時Univoxというメーカーから発売されていましたが、なんと製造は日本の新栄電気という会社で、「コンパニオン」というブランドが大元のモデル。OEMだったんですね。

開発者も日本人だったようです。

松下電器のBBD素子といい、それを活用したBOSSのコーラスといい、エフェクター黎明期への日本の貢献度、かなり高いと思います!

このUni-Vibe、現在ではJim Dunlopが商標権を持っています。

ここで、「アレ? このUni-Vibeってコーラス/ビブラートじゃん!」って思った方、正解です。

先ほども書いたとおり、Uni-Vibeはロータリー・スピーカー効果を生むためのもの、すなわちオルガン用に開発されたわけです。

これをギター用に最適化して発売したのがMXR。

1974年に発売されました。

ちにみにこの頃、Electro-HarmonixやRolandなど、様々なPhaserが世に出ています。

フェイザーの仕組み

さて、フェイザーの歴史を見てきたところで、Van Halenの音を聞いてみると「コレはPhaser? Flanger?」なんて疑問が生まれますよね?

この有名なイントロ、アルペジオから始まって、低音(5弦3フレットC & 2フレットB)のところにかかっているのがFlanger。

初期のVan Halenサウンド、ソロのときに重要な役割を担っていたのがPhaserです。

フランジャーはBBD素子を使用した、音を遅らせてウネリを出すエフェクターで、フェイザーはというと、

「位相器を使用してLFOでモジュレートするエフェクター」

といえます。

ようは、フェイザーは音を遅らせているわけではないということ。

なのでフランジャーとはサウンドが似ていても違うものなんですね。

位相に関しては冒頭で解説しましたが、位相のズレというのがフェイザーの肝。

エフェクターに入ってきたギターの音は、位相器というパーツを通ることで周波数帯域によって位相をずらされます。

原音とミックスすると、ある部分では音量が上がり、ある部分では音量が下がる、といった現象が起きます。

そしてその上がった部分、下がった部分を変調してあげることで、フェイザー独特のシュワシュワーっとした音になるんですね。

フェイザーの代表機種

MXR PHASE 90 M101

というわけで、世界初のギター用フェイザーの現代版です。

中の人がフェイザー使いとして印象深いのがTom Morello(Rage Against The Machine)。

頭からかかってますね。

Tom Molleroは少ないエフェクターで様々なサウンドを出す魔術師です。

その特集もいつかしたいですね。

こちらもEddieになりたい方向けにこちらのモデルもあります。

EVH® PHASE 90 EVH90。

左上の「Script」スイッチでヴィンテージと現行モデルの切り替えができるという、Eddie好きならずとも気になる一台です。

ちにみにこの頃、他ブランドからも様々なPhaserが世に出ていますね。

RolandのAP-2、AP-5など…。

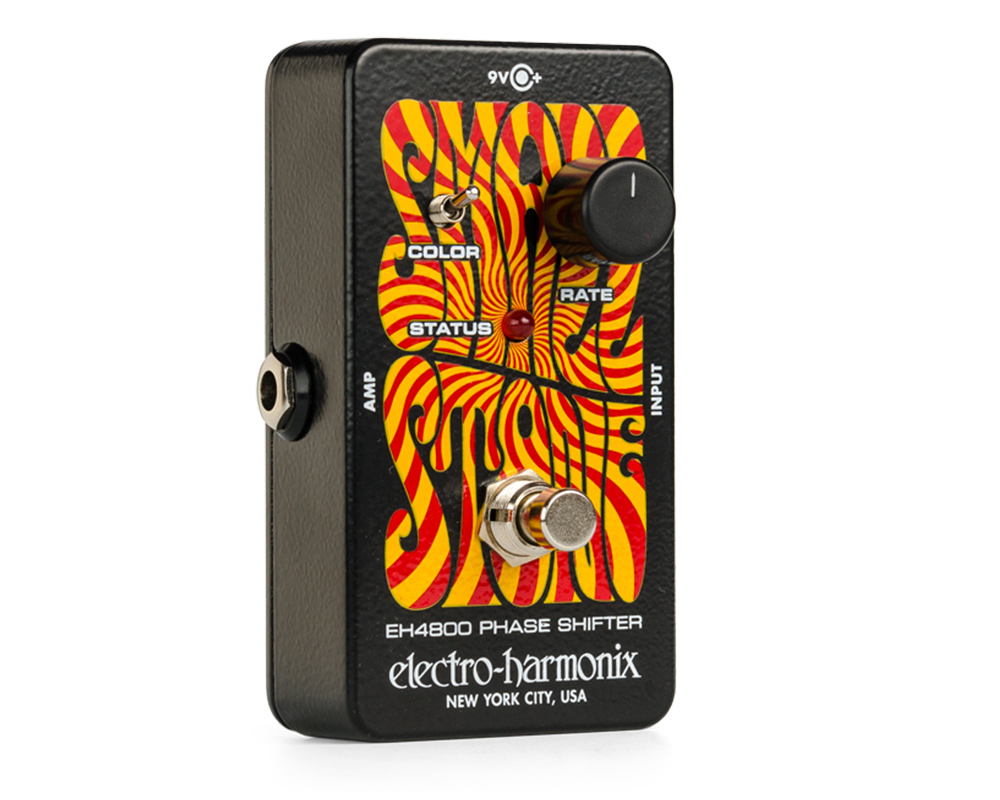

Electro-Harmonix Small Stone

MXRと並ぶ古くからの定番、エレハモのSmall Stone。

見た目はサイケですがこちらはなだらかな変化で使いやすいです。

クリーンでカッティングしたい…。

Small Cloneと並べて使用するのがマナーです(?)。

※現行品はダウンサイジング版になります。

BOSS PH-3 Phase Shifter

MXR PHASE 90がワンノブのシンプルさが売りなら、BOSS PH-3はその多彩さが売りかもしれません。

揺れのスピードや深さを調整できるのでよりイメージに近いサウンドを生み出すことができます。

足元でテンポ設定もできますしね。

そして!

一番右側のノブ「STAGE」を調整することにより、最早ギターではなくシンセサイザーのようなサウンドを生み出すことも可能。

飛び道具として超優秀です。

トレモロ/ビブラート

「【今さら聞けない】エフェクターの基礎知識編 ~エフェクターの種類と効果~」でもお伝えしましたが、「トレモロ」と「ビブラート」という言葉についてもう一度おさらいです。

- トレモロ・・・同じ音を断続的に発すること

- ビブラート・・・音程を揺らして音に深みを与えること

です。

ギターに付いているトレモロアームは、本当は「ビブラート・アーム」という名称が正しいんです(今ではトレモロ・アームと呼ばないと通じませんが…)。

トレモロ/ビブラートの歴史と仕組み

トレモロ/ビブラートの歴史と仕組みは分けては語れないので一緒にしてしまいます。

1950年代に登場したFenderのVibroverb。

この頃のアンプにはすでに「ビブラート」機能が搭載されていました。

ここでややこしいのが、このビブラートは、「トレモロ」だったということ。

すでにトレモロは50年代には登場していたんです。

これはロータリー・スピーカーをギターで再現するためのもの。

…そうです!

さきほど登場したフェイザーと基本的には原理が一緒なのです。

「音量を一定間隔で変化させる」トレモロと比べて、ビブラートは「LFOで音の周波数を定期的に変化させる」という機能のため、登場はもう少し後になります。

それはコーラス編で登場したJC-120と同じ時期。

コーラスの原理をおさらいすると、

- BBD素子でディレイ音を生み出す

- LFOを使ってディレイタイムを周期的に変化させる

- 原音とミックスしてコーラス効果を得る

というもの。

最後の「原音とミックス」しなければどうなるでしょう?

エフェクト音だけ取り出せば、周期的に音量が変化するビブラートが生まれます。

そんなわけでJC-120には「Vib.-Off-Chorus」というツマミが存在するんですね。

トレモロの代表機種

BOSS TR-2 Tremolo

「コンパクトエフェクター のトレモロ 」といえばこの機種。

オーソドックスなものから飛び道具としてのものまで、守備範囲の広さが魅力です。

オープニングはあまりにも有名。

フェイザーの項でも登場したTom Morelloですが、TR-2ユーザーです。

One Control TIGER LILY TREMOLO

数々の名機を生み出している天才Bjorn Juhlが35年前に初めて販売したエフェクターがトレモロです。

そのトレモロを改善し続けているモデルがこちらです。

strymon FRINT

1950〜60 年代に3種類のトレモロをが登場しました。

- ハーモニック・トレモロ:2本の真空管で構成されている

- パワーチューブ・トレモロ:ハーモニック・トレモロで採用されていた真空管2本を排除し低価格化を実現

- フォトセル・トレモロ:LDR(光依存性抵抗)を使用。豆電球が入っています。

それらを徹底的に研究し、処理能力が非常に高いDSPを用いてデジタル処理し再現しているのがこのFLINT。

John Mayerのペダルボードにも長年ありますね。

ビブラートの代表機種

BOSS VB-2W Vibrato

1984年に登場したBOSSのビブラート「VB-2」。

そのVB-2を現代の最高の技術を用いて蘇らせたのがWAZA CRAFT「VB-2W」です。

ちなみに「VB-2」の同い年にはCE-3 Chorusがいます。

コーラスの項で登場したCE-1はVB-2とCE-3、二つに分けられたと考えて良いと思います。

要はJazz Chorusのビブラートのサウンドを生み出すのがこのエフェクターです。

MXR UNI-VIBE® CHORUS/VIBRATO M68

フェイザーの項で登場したUni-Vibe。

その商標権を持っているJim Dunlop傘下のMXRから登場した「本家」Uni-Vibe。

VB-2Wと比較するとこちらの方が透明感がありますね。

もちろん「VIBE」ボタンをOFFにすると水中にいるようなあのサウンドになりますが…。

Earthquaker Devices Aqueduct®

現代のモジュレーション系エフェクターを語る上で絶対に外せないブランド、Earthquaker Devices。

最後の最後にご紹介できてよかったです…。

8つのモードが選択でき、幅の広いサウンドが魅力です。

知らない場所に一人で置いてけぼりにされたかのような不安感と寂しさの漂うサウンド。

音に酔いたい方(酩酊したい方)に強くお勧めいたします。

本当に気持ちいい…。