皆さんこんにちは!

ギタセレ中の人です。

「エフェクター がわからない…」という入社したての時の私のような皆さんに送る【今さら聞けない】エフェクターシリーズ。

今回は歪み系エフェクターの基礎知識をお送りいたします!

歪み系エフェクター

歪み系のエフェクターはこれまで販売されてきたエフェクターの中で種類も数量も最も多いはずです。

そのくらい人気で、一つ一つ個性があって、ギタリストのこだわりが強いエフェクターなのでしょう。

ギタリストはまず自分のイメージに最も近い歪みエフェクターを見つけなきゃ!というわけです。

その「歪み系」と言われるエフェクターは大きく三種に分類されます。

- オーバードライブ系

- ディストーション系

- ファズ系

ちなみにここで注意。

歪みを「ゆがみ」って読んでる人、いませんか?

goo辞書で「ゆがみ」は

- ゆがむこと。ゆがんでいる状態。ひずみ。「テレビの画像の―」

- 心が正しくないこと。「性格の―」

一方「ひずみ」は

- 物体に外力を加えたときに現れる形状または体積の変化。ねじれ・ゆがみ・ちぢみなど。

- 物事の進行する途中で欠陥の生じること。また、その欠陥や悪影響。「政策の―を是正する」

- テレビ・オーディオなどで、音などの再生された信号波がもとの信号波と等しくない状態。

と出てきます。

そう、「物体に外力を加えたときに現れる形状」「テレビ・オーディオなどで、音などの再生された信号波がもとの信号波と等しくない状態」という意味を持つ「ひずみ」という読み方がギター界では一般的です。

気をつけましょう。

オーバードライブ系

オーバードライブの歴史

そもそも歪みエフェクターが生まれた背景には「歪ませちゃろっ♪」なんて考えは毛頭ありませんでした。

ギターという楽器がアコースティックでしかなかった頃、バンドと一緒に演奏するためにギターにピックアップ・マイクを載せてスピーカーで増幅するという試みが1920~30年代にされ始めます。

それからバンドにはエレキ・ギターが不可欠になっていきましたが、当初はまだまだクリーンなサウンドでギターを奏でていました。

Chuck Berry、Elvis Presleyなどのロックンロール系やVenturesなどのサーフミュージック、さらにジャズやカントリーなどがそれです。

その後、より大音量を求めるようになったギタリストたちはボリュームをどんどん上げていきます。

真空管を搭載したアンプのボリュームを上げれば、音が歪んでいく(オーバードライブしていく)のは当然のこと。

そんな中登場したMarshallのJTM-45。

1963年のことです。

このアンプがまたクセもので、ボリュームが半分以下でも歪んじゃう(笑)

当時のギタリストにとっては「なんじゃこりゃ!?」以外の何者でもありません。

なんせギターはクリーントーンで弾くものでしたから。

しかーし!

その歪んだサウンドを活用し始める男たちが!

当時のモダン・ブルーズマン達です。

FenderのTweedアンプ “Bassman” もブルーズ・ギタリストにとって歪ませたサウンドを生み出すには最高のものだったようです。

Albert Kingは、かなり音量を上げなければ歪まないFenderのシルバー・フェイスを歪ませています。

…けっこう大音量なんでしょうね~、コレ。

そして1960年代後半、Eric ClaptonやJimi Hendrix、Jimmy Page、Jeff Beckなどは、アンプをフルアップ(ツマミをすべて10にする「フルテン」)であえて激しく歪ませることで、今で言う「ロック」なサウンドを生み出します。

この時にEric Claptonが使用して、今や伝説となっているのがFenderのChampというミニツイード・アンプ。

こうしてオーバードライブ(歪み)サウンドが生まれ、認知されていったわけですね~。

その後、アンプをフルアップせずとも手軽にオーバードライブ・サウンドを作り出すために、世界で最初に「オーバードライブ・エフェクター」として登場したのが、我らが日本のメーカーBOSSの “OD-1” !

1977年のことです。

まあ毎回アンプをフルテンにするとですね、バンド内でバランスが取れないなどの問題もありますからね、当然の流れですよね。

その後1979年にはIbanezの名機 “Tube Screamer” が登場します。

Stevie Ray Vaughanが愛用して一気に頂点に上り詰めたペダルですね!

その後はオーバードライブ・ペダルも歪ませるだけでなく「クリーン・ブースター」としての役割なども持った、ギタリストに欠かせないエフェクターになりました。

オーバードライブの仕組み

歪みはどうやって生まれるのか?

アンプは音を増幅する装置ですが、その増幅値は決まっていてそれを超えて増幅しようとすると音が飽和します。

音の波形では、本来の増幅値より越えた部分は「潰れた」状態になります。

その潰れた部分が「歪み」として聞こえるわけです。

※「歪み」についてもっと詳しく知りたい方はDigilandの記事をご覧ください。

さてここで、オーバードライブと一口に言ってもいろんな種類がありますね。

オーバードライブの個性はどのように決まるのでしょうか?

それはオーバードライブの中にある「ダイオード」というパーツが重要な役割を担っており、ダイオードは「一定の電圧以上は通さない」ようになっています。

2Vのダイオードだったら、3Vの電流を流したときに1Vが溢れて歪み成分となります。

このダイオードをどのくらいのダイオードにするか、またどこに配置するかでそのエフェクターの音色が決まるわけです。

オーバードライブ代表機種

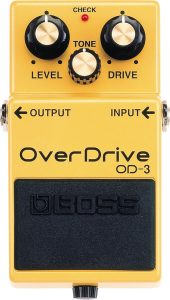

BOSS OD-3 OverDrive

前述の通り世界で初めてオーバードライブというエフェクターはBOSS “OD-1” でした。

現在はその三代目としてOD-3がラインナップされています。

オーバードライブの定番です。

BOSSは独自のバッファーアンプを搭載することで、ギターの信号をローインピーダンス信号に変換し、ケーブルが長くなってもノイズを生みにくくするというコンセプトを一貫して貫いています。

そのため、トゥルーバイパス回路にはなっていません。

BOSS BD-2 Blues Driver

BOSSのOVERDRIVEシリーズの数多いラインナップの中で最も人気が高い “BD-2” 。

誕生したのは1995年とかなり後発ですが、オーバードライブ界での定番ペダル。

GAINを上げるとかなり激しくドライブしてくれる汎用性の高さも人気の理由です。

Ibanez TS-9

初代のリイシューはTS-808ですが、現在は1982年に発売された二代目をリイシューしたTS-9が人気。

Ibanezが当初Maxonと共に世に送り出した名機は、現在では音楽シーンに欠かせないペダルになっています。

元になったMaxonのOD-9はトゥルーバイパスですが、こちらはバッファード。

ボード内にペダルを直列に配置したりするならこのTS-9でノイズ対策も含めて良いのではないでしょうか?

VEMURAM Jan Ray

2008年に設立された国内ブランド。

Jan Rayは発売後オーバードライブの歴史を塗り替えてしまった感があります。

1960’sのFender Blackfaceアンプ。

このアンプで最高の音が出るというセッティング、通称 “Magic 6” (Volume:6 Treble:6 Middle:3 Bass:3)といわれる、伝説の音を再現しています。

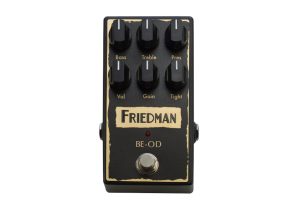

FRIEDMAN BE-OD

“Jan Ray” がFender系のオーバードライブであれば、もちろんMarshall系のオーバードライブもあります。

改造されたMarshallアンプのサウンドを生み出すアンプの最高峰、 “BE-100” 。

このアンプのオーバードライブトーンを再現するのが”BE-OD”です。

ディストーション系

ディストーションの歴史

ディストーションは、オーバードライブよりもさらに激しく歪ませたサウンド。

weblioで “distortion” を調べるとまんま「ゆがめること、 ゆがみ,ねじれ、(ラジオ・テレビなどの音・画像の)ゆがみ」と出てきます

(「ゆがみ」と訳されるとギタリストとしては「ちょw」ってなりますが…)。

そう、どこまでがオーバードライブで、どこからがディストーションなのか、非常に曖昧なんです。

「オーバードライブ」と呼ばれていても、ディストーション的な歪み方もできちゃう前述のBOSS “Blues Driverの”BD-2″なんかもありますし。

まあ、そのペダルが「オーバードライブ」と名乗っていればオーバードライブだし、「ディストーション」と名乗っていればディストーションなわけです。

人によって捉え方はマチマチなんですが、みんなが何となく思っているのが、

オーバードライブ(ナチュラルな歪み)<ディストーション(激しい歪み)

という図式でしょう。

境目に関してはその人の主観がかなり入ります。

ディストーションという名が最初に使われたのは、MXR “M104 Distortion+” 。

BOSSもOD-1を発売した翌年の1978年にはDS-1 “Distortion” を発売していることから、歴史的にはオーバードライブもディストーションも同じ年代に開発されていたんですね。

MXR M104 “Distortion+” を使用していたRandy Rhoads。

この時代にディストーションが求められ、80年代~90年代に更に数が増えていった背景には、アンプの質が向上したことにも起因していると思います。

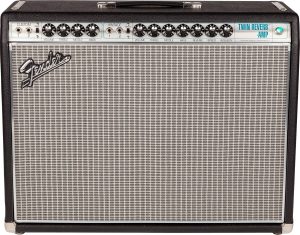

FenderのTwin Reverbなどもその一例でしょう。

さらにトランジスタのギターアンプが登場し、「歪みが足りない!」というギタリストの要望に応えるように次々と新たなペダルが生まれたんでしょうね。

ちなみに1978年にはこれもディストーションペダルの定番、ProCo RATも誕生していたりして….。

例の曲の中に登場する例の「ラット」です。

ディストーションの仕組み

仕組みはオーバードライブと同様です。

歪みペダルにはオペアンプを使用するので、オペアンプの発達によってペダルのノイズ自体が少なくなる傾向もあるようですね。

ディストーション代表機種

MXR M104 Distortion+

すでにご紹介しましたが、世界で初めて “Distortion” という名前を使ったエフェクター。

きらびやかで、明るいサウンドが特徴。

ツマミもOUTPUTとDISTORTIONの二つだけなので、最初に持つ歪みペダルとしても今なお人気です。

BOSS DS-1 Dsitortion

BOSSのディストーション初号機にして今なお現行のDS-1。

数々のギタリストが使用していますね。

すぐに思いつくのはKurt Cobain。

彼はこの他にも歪みペダルをたくさん使っていました。

PROCO RAT2

年代によって様々な変更がされてきており、マニアの間ではそれをコレクションする人もいるほど。

初代の「ラージ・ボックス」と呼ばれる“THE RAT”はなかなか入手が困難なようですね。

古くからあるペダルなのであまり歪まないかと思いきや、なかなかの歪みっぷりです。

MXRと比べると比較的粒は細かい印象を受けますね。

Suhr Riot (Black Edition)

1997年にJohn SuhrとSteve Smithによって設立されたSuhr(JS Technology)。

ギターのイメージが強いブランドですが、アンプやエフェクターも製作しており、このRiotは中でも定番中の定番。

チューブアンプを歪ませているかのようなナチュラルなニュアンスがそのまま出てくる質感に、プロミュージシャンもこぞって愛用していますね。

特筆すべきは3段階のVoicingスイッチ。

キャラクターを使い分けて、様々な曲に対応可能な点が絶大な評価を得ています。

Diezel HERBERT PEDAL

ヘヴィでハードなサウンドを生み出したいギタリストの多くが使用するDiezel “HERBERT” 。

そのサウンドを忠実に再現するエフェクターが “HERBERT PEDAL” 。

その歪みは巨大な壁のようなサウンド。

「Midcut」ペダルで中域をカットした時のヴォリュームを調整したり、ブースターとして使用したりできて便利。

ラウド/パンクといったジャンルではベストチョイスの一つでしょう。

ファズ系

ファズの歴史

オーバードライブやディストーションは「アンプ側をクリーンなセッティングにしてペダルで歪ませる」という考えで作られたのですが、ファズは「アンプをさらにドライブさせる」ために作られました。

世界最初のファズはMaestro社製の”Fuzz Tone” 。

1962年のことです。

(おや!? オーバードライブよりも先に登場していますね!

その頃はやはり「アンプをドライブさせる」という概念が基本にあったのでしょうね。)

70年代にジミ・ヘンドリクスが “Fuzz Face” を使用し、ファズというエフェクターは一世を風靡します。

しかしその後オーバードライブ、ディストーションの登場でファズはギタリストから忘れられていきます。

その後90年代に入ってカート・コバーンやジョン・フルシアンテなどが改めてファズ独特のサウンドを見直し、BIG MUFF(1969年に初代が誕生)が流行。

今ではファズの重要な回路であるトランジスタがシリコン製のものが基本ですが、ゲルマニウム・トランジスタを使用した、60年代サウンドを狙ったものも数多く出ています。

そしてファズのサウンドはオーバードライブ的なものから、音とは言えないノイズを出すようなものまで幅広く、一口では言い表せない奥の深い世界。

一度踏み込んだら抜けられないかも…。

ファズの毛羽立ったサウンドを効果的に使ってカッコイイ名曲といえば…!

昔は歌のメロディーしか聞いていなかったような気もしますが、今聞くとこの頃のアニソンってかなりファンキーだったりしますね。

特にこのベースラインとファズギターの絡み!

最高です。

ファズの仕組み

はい。

ファズも歪み系ということで、実は中身はオーバードライブと変わりません!(ドーン)

というと乱暴なので、少々詳しく書きます。

オーバードライブの項で「増幅する」と書きました。

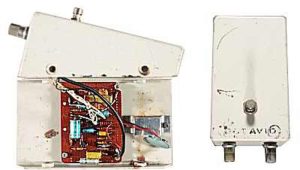

オーバードライブやディストーションは、オペアンプと言うICチップを使用して信号を増幅しますが、ファズが生まれた当初はICはまだ無かったので、使用されていたのが「ゲルマニウム・トランジスタ」

よく聞きますよね?

“このファズはゲルマニウムだ、こっちはシリコンだ”って。

そしてクリッパー回路にダイオードを使用して無理やり波形をつぶすことで、あのファズらしい、毛羽立ってチリチリしたサウンドになるのです。

ただし、ゲルマニウム鉱石から出来るゲルマニウム・トランジスタは温度変化に弱く、高価で、ほぼ製造していないというデメリットがありました。

そこで70年代に入って生まれたのが「シリコン・トランジスタ」。

シリコンは入手しやすく、温度変化にも強いのでサウンドも安定しますが、ゲルマニウムのようなチリチリしたサウンドにはなりません。

ファズを選ぶ際は、どんなサウンドを目指すのかでゲルマニウムなのか、シリコンなのかを判断して選びましょう。

ファズ代表機種

ROGER MAYER Octavia

ファズを語る上で欠かすことの出来ない人物こそ、Roger Mayerその人。

なんてったってJimi Hendrixのエンジニアだった方なんですから!(Jimiが亡くなるまでその関係は続いていました)

彼はJimiと一緒に長年ファズを研究し、Jimiはそれをステージで使うと言う二人三脚のような作業を行っていました。

その時に生み出していたファズを、RogerはOctaviaと呼んでいました。

(Jimiは“Octavio”と呼んでたみたいです)

その時のサウンドを再現しようと、Roger Mayerが自身のブランドを立ち上げて製品化したのが現在のOctaviaです。

サウンドはやはり紛れも無くJimiのそれでしょう。

もちろんゲルマニウム・トランジスタ使用のモデルです。

Jim Dunlop JDF2 Fuzz Face®

Jimi Hendrixと聞くとこの赤いFUZZ FACEを思い浮かべる方が多いのでは?

…あれ?

JimiはRoger Mayerが作ってたOctaviaを愛用していたんじゃないの?

そうです。

Rogerは様々な筐体のファズを作っていて、一番有名なのがこのウエッジ・シェイプ。

これはかなり高価な代物だったそうです。

当時はステージでの盗難事件が多発していたため、毎日使用するという訳にはいかず、中身をOctaviaにしたFUZZ FACEを使用することも多かったんですね~。

このJDF2もゲルマニウム・トランジスタ使用です。

ん?

と、言うことはですよ?

音にこだわるならRoger MayerのOctavia、ルックスにこだわるならFUZZ FACEって事になりますね…。

う~ん、悩むところです。

electro-harmonix BIG MUFF Pi

ファズといえばこちらも定番のBIG MUFF。

Jimiが亡くなる直前、使用するべく購入していたと言われています。

BIG MUFFと聞くと、ロシア製やら、ラムズヘッドやら、USA製やら、なんだか複雑ですよね。

ここでは簡単にBIG MUFF(electro-harmonix)の経緯をご紹介。

【第一期】1969年electro-harmonix社がBIG MUFF発売(通称トライアングル・マフ:ノブが三角形に配置されていたから)

↓

【第二期】70年代前半、モデルチェンジ(通称ラムズヘッド:筐体に描かれていたelectro-harmonixのロゴマークが羊みたいだったから)

↓

【第三期】70年代後半、モデルチェンジ(現在のリイシューモデル“Big Muff Original”のルックス)

↓

【第四期】80年代後半、electro-harmonix社倒産。創設者Mike Matthewsロシアへ。SOVTEK社設立。BIG MUFF生産再開(通称Civil War:白黒のルックスだったから)

↓

【第五期】90年代前半~98年、モデルチェンジ(通称アーミー・グリーン:アーミーグリーン・カラーの筐体だったから)

↓

【第六期】98年、モデルチェンジ(黒筐体。最近までelectro-harmonix社でリイシュー・モデルが発売されていた)

↓

【第七期】2000年、Mike Matthewsアメリカに帰国。electro-harmonix社再建。現在の“Big Muff Original”が生産開始。

と、ここまで書きましたがいろいろな噂が飛び交っていて、もしかしたら誤情報も入っているかも…(その際はご容赦くださいませ)。

なんだか紆余曲折ありますが、オーバードライブ的なサウンドが好まれるBIG MUFF。

トランジスタはシリコンです。

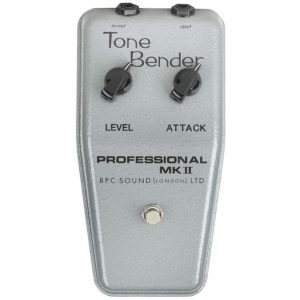

The British Pedal Company Professional MKII Tone Bender OC81D

Maestro Fuzz Toneが発売された後、1965年にGary Hurstが開発したのが木製筐体のTone Bender。

その後Sola Sound製 “MKⅠTONE BENDER” が発売されます。

これはイギリスで最初のファズと言われています。

それからモデルチェンジが行われ、 “Mk2 Tone Bender” 、そして “Mk2 Tone Bender Pro” となっていきます(中身、外観共にデザインはGary Hurst)。

いまや伝説的とも言える歴史的ファズを、ルックス、回路、操作性に至るまで徹底的にオリジナル同様に完全再現した復刻品シリーズを中心に製作している、イギリスはロンドンにある楽器屋が並ぶ「デンマーク・ストリート」に本拠地を置くエフェクター・ブランド “The British Pedal Company”。

この機種は名前の通り “Mk2 Tone Bender” の精巧なレプリカです。

一言で言えばこの音が出せます。

トランジスタはゲルマニウムです。

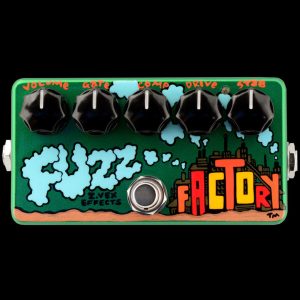

Z. VEX Fuzz Factory

1990年、現在ミュージシャンでもあるZachary Vexが設立したのがZ.Vexブランド。

Z.Vexブランドの最初のモデルはSuper Hard-On(オーバードライブ)とFuzz Factoryでした。

発売当初から本国アメリカではトップ・プロに認知が広がり、現在はLAのラックシステム組み込み企業のDavid Freedman(Van Halen、Steve Stevensなどのシステムも手がけた)いわく、「最も多く組み込みを依頼されるペダルがZ.VexのFuzz FactoryとSeek Wah」なんだそうです。

国内でもファズといえばZ.Vexというくらい、認知度も高い人気品番になっていますよね。

凶暴なサウンドが魅力。

ブッチブチですし、ピッキピキですし、発信して自ら音を出すこともできる箱です。

でも設定次第ではオーソドックスながら素晴らしいファズサウンドを生み出します。

そんなところも魅力の一つです。

ゲルマニウム・トランジスタ搭載。

歪み系エフェクターを選ぶときのポイント

今回取り上げた製品の他にも、大手メーカーのものからブティック系のハンドメイドエフェクターなんかまで入れると、かなり膨大な数の歪みエフェクターが存在します。

もとはアンプをオーバードライブさせることから始まったエフェクターですが、昨今はエフェクターで歪みどころかEQまで調整可能な、「コレ一台でOK」なんてものもあります。

選ぶときのポイントは…

好み!

と片付けてしまうと元も子もないので、カンタンにポイントを。

歪みを選ぶ際には、まず「どんな音が出したいか」を明確にしましょう。

たとえば「Ritchie Blackmoreの音が出したい」とか、

「METALLICA“Enter Sandman”のリフと同じサウンドが出したい」とか。

そうすると目指す方向性が見えてくるので、それをお店に行って相談してみるのです。

詳しいスタッフだったら曲名を言っただけで「コレなんかどうでしょう?」って教えてくれるかもしれません。

マニアックな曲だったらYouTubeでスタッフに聞かせるのもアリですね。

「ただなんとなく歪ませたい」だと、買った後に「なんだか違うんだよな~」ってなっちゃいます。

AssHさんの歪みを出したい

それともう一つ覚えておきたいのが、“憧れのあの人と同じ機材で同じ音は出ない”ということ。

ピッキングやニュアンス云々もあるのですが、何よりも彼らはほとんどの場合アンプやその他のエフェクター、ケーブルにまでこだわって音作りしています。

例として、YOASOBIのサポートギタリストとして有名なAssHさん。

AssHさんは出したいサウンドによってセッティングが様々ですが、このエフェクターはいつも足元にあります。

VEMURAM Myriad Fuzz

「よーし!Myriad Fuzz買っちゃうぞ!」

喜び勇んでスタジオに持って行き、鳴らしてみたら

「なんか違う…。」

そうなんです。

AsshさんがどのポイントでこのMyriad Fuzzを使用しているのか分かりませんよね?

このペダルはゲルマニウムとシリコン、どちらも搭載した素晴らしいファズです。

しかしフレーズによってON – OFFはもちろん、他のエフェクターとの組み合わせによって多彩なサウンドを生み出しています。

場合によっては足元にこれ以外の歪みエフェクターを置いていて使い分けたりミックスしたりしていることもあるはずです。

使うアンプやセッティングにも左右されます。

“怪物”でどんなエフェクターがONになっていて、アンプ側でも歪んでいるのか、はたまた途中に違うエフェクターでGAINが上がってアンプが歪むようになっているのか、AssHさんほど機材が揃っているとなかなかわかりません。

そういう時は、AssHさんが作った最終的なサウンドに近い歪み方をするエフェクターを探しましょう。

だってAssHさんと同じシステムはなかなか組めないんですもの…。

ということで憧れのサウンドがあったら、使用機材をドンズバそのまま買うのではなく、最終的に近いサウンドが出せるエフェクターを選びましょう。

クロマニヨンズの歪みを出したい

もし、クロマニヨンズ 真島昌利さんの音が出したい!ってなったら、逆にドンズバ選んじゃいます!(ドーン!)

彼のサウンドはストレートなロックンロール・サウンド。

マーシーのレスポールJr.とMarshall JCM2000の間にあるのはこちらのみ。

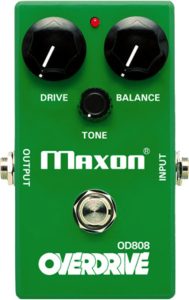

maxon OD808

コレ一発!

基本はアンプでクリーンと歪みをチャンネル切り替え。

OD808は歪みを足すときのブースターとして使っています。

スタジオに行ったらマーシャルにコイツを繋いで即マーシーサウンドをかき鳴らしましょう。