皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

1952年に発売されたレスポール・モデルにはブラス・パウダーを使用したゴールド・カラーが採用されました。このカラーは1958年まで継続され、1958年の途中からチェリー・サンバースト・フィニッシュに変更されます。当時の赤い染料系の塗料は褪(退)色しやすい側面を持っており、特に1960年に改善されるまでの個体は時間の経過とともに様々な色味へと変化していきました。

理想のレスポール(スタンダード)を思い浮かべる時、ゴールド・トップやサンバーストのレスポールをイメージされる方が多いと思いますが、こんなカラーのレスポールはいかがでしょうか。

Gibson Custom Shop Murphy Lab 1957 Les Paul Standard All Ebony Light Aged

エボニー・カラーに身を包んだレスポール(スタンダード)モデルです。

前述の通り1952~1960年のレスポールはゴールド・トップとオール・ゴールド、チェリー・サンバーストのみが生産されていましたが、極少数エボニー・カラーも出荷されました。ビューティ・オブ・ザ・バースト(リプリンテッド・エディション / P161)でその存在を知った方も多いと思いますが、この個体以外にも何本か確認されています。

※ヴィンテージ・ギターVol.13(エイムック)で2004年のダラス・ギター・ショーが取り上げられているのですが、確か1954年製か1956年製のエボニー・カラーが掲載されていたはずです。久しぶりに読み返したくなってきました

ヒストリック・コレクションでも何度か限定で発売されたエボニー・カラーのレスポールですが、今回の個体はマーフィー・ラボにまります。昨年の10月に現地ナッシュヴィル・ファクトリーで買い付けたもので、一目見て仕入れを即決しました。

(買い付けの様子は別室 野原のギター部屋 Vol.34とVol.35をご覧ください)

「Les Paul MODEL」のシルクスクリーン・プリント部をご覧頂くと分かると思うのですが、マーフィー・ラボ特有の塗装の質感とウェザーチェックがとても良い感じです。

ヘッドストックのエッジ部には木部が露出した傷が再現されています。一本一本傷の大きさや形、量や間隔が異なりますが、とても好みの個体です。60th Anniversary 1959 Les Paul Reissueを機にアップデートされたギブソンのロゴも雰囲気があります。

通常黒いインクでスタンプされるシリアル・ナンバーですが、エボニー・カラーではレスポール・カスタムと同様にイエローのインクが使用されます。チューナー(ペグ)は年代に準じたシングル・リングです。エボニー・カラーに良く映えます。

ローズウッドの色味や濃さで音が変わるわけではありませんが、なかなか良い雰囲気の見た目ではないでしょうか。

公にしていない部分でも細かなアップデートが行われるのですが、ポジション・マーカー(インレイ)も何度かアップデートされています。昔はよりオリジナルに近いサードパーティー製のインレイに入れ替える方もいらっしゃいましたが、最近はあまり見かけなくなりました。

指板サイドにはヴィンテージギターの滑らかな握り心地を再現するロールド・バインディングが採用されています。サイド・ポジション・マーカー上半分近くのバインディングの色味がやや白っぽく見えると思いますが、この部分が丸め込まれている部分です。親指を上にかけて握った際(シェイクハンド・グリップ)に指板エッジが当たる感じ少なく快適に演奏が出来ます。

ボディ・バック、ネック・ジョイント付近1弦側角の塗装の剥がれが再現されています。普段レスポールを弾いていらっしゃる方はお分かりだと思いますが、ハイフレットで演奏するとこの部分が掌に当たるため木部が露出してきます。私が15年以上前に購入したグロスのレスポールも同じように木部が露出しました。

こちらはベルトのバックルによるものと思われる傷の再現。もしこのギターが本物のヴィンテージであれば、傷の位置から所有者が低めにギターを構えていたことが考えられます。例えば70年代以降のロックバンドで使用されていたり。

エッジ部の傷の様子。マーフィー・ラボではヴィンテージ・ギブソンと同じ性質の(硬い)ラッカーが使用されるため、傷の表情(傷による塗装の割れや傷のエッジの立ち方)がとてもリアルです。

ピックアップはカスタムバッカー(アルニコⅢ / アンポッテッド)を搭載。既にご存知の方の方が多いと思いますが、1950年代のハムバッカー・ピックアップ”Patent Applied For humbucker(P.A.F.)”を復刻したものです。

それまでも’57クラシックやバーストバッカーなどP.A.F.を復刻したモデルがリイシューに搭載されていましたが、スラッグ側とアジャスト側の巻き数の差はバーストバッカーよりも大きく、またマグネットもアルニコⅡからⅢへと変更されたため、よりレンジの広い粒立ちの良いサウンドに聞こえます。

年代に準じてノン・ワイヤー(ブリッジ・サドルの脱落を防ぐワイヤー)のABR-1を搭載。ABR-1ブリッジも何度か形状がアップデートされており、現在のものは以前のものより両端のエッジ部が丸みを帯びています。

貴重な1950年代のパーツを採寸しデータ化するだけではなく、裁断して成分を分析するなどして開発されたトゥルー・ヒストリック以降のパーツ。ヒストリック・コレクション初期ではギブソンUSAと共通のものを使用していたスイッチ・プレート(ワッシャー)も、セルロース・アセテート・ブチレート(CAB)で製作されています。

出荷時は白いスイッチ・ティップが装着されていますが、アンバー・カラー(オレンジ色)のティップも付属しています。小さなパーツですが、交換すると想像以上に雰囲気が変わります。

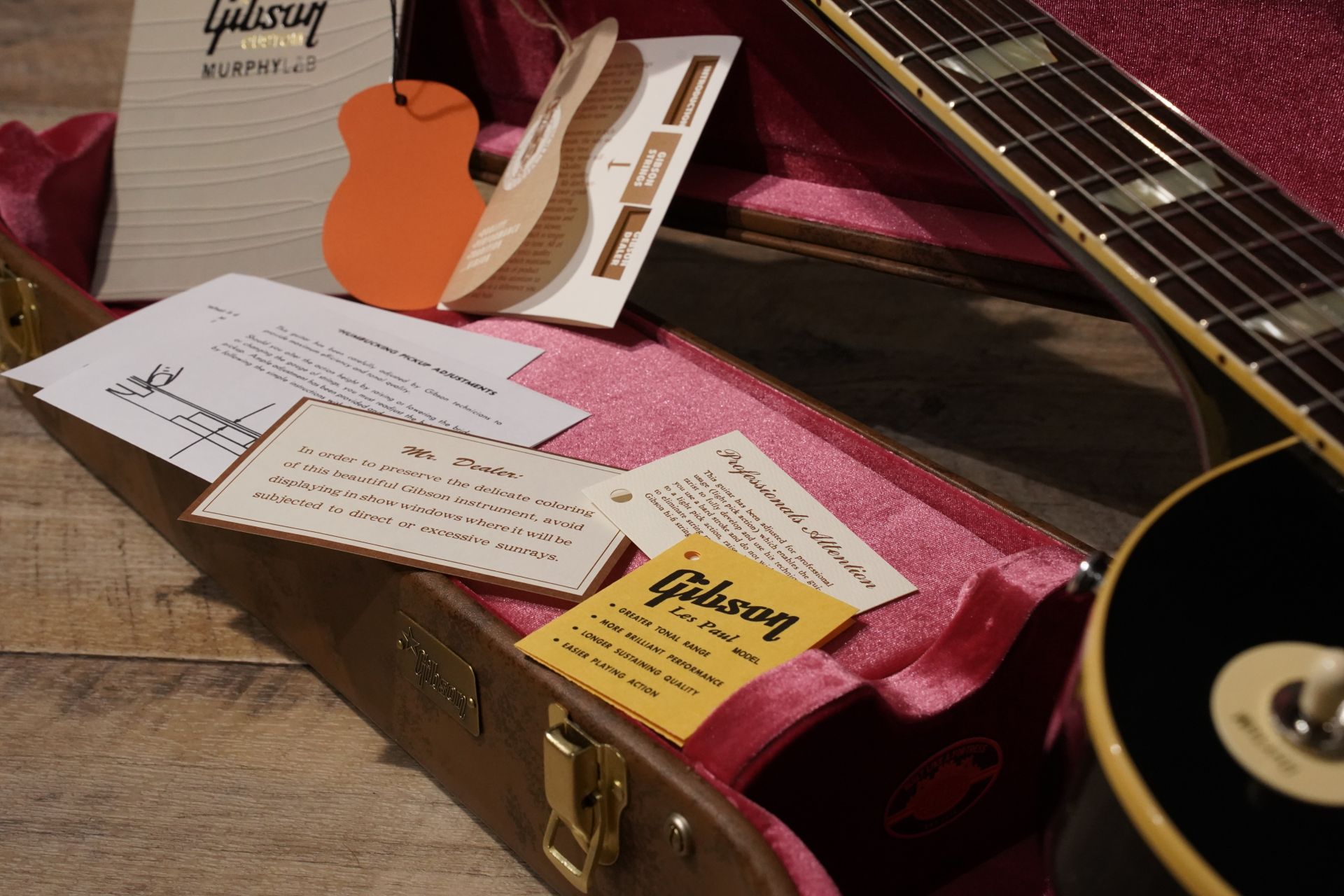

海外では「ケース・キャンディ」と呼ばれている付属のハング・タグ類。これらも当時の物を忠実に再現しています。以前も書きましたが、ワンオーナー品のヴィンテージを見ているような雰囲気に浸れるので大好きな付属品です。

今回は希少なカスタム・カラーに身を包んだMurphy Lab 1957 Les Paul Standardをピックアップしてみましたが、いかがでしたでしょうか。

昔からサンバーストやゴールド・トップのレスポールには強い憧れがありますが、それらと同じぐらいエボニー・カラーのスタンダードが好きです。シンプルに見た目が好きなのもありますが、1950年代当時に実在したカスタム・カラーであることにより一層のロマンを感じます。ストックの状態で楽しんでも良いですし、スタッド・アンカーの穴をパール・プラグで塞ぎ、1950年代のビグスビーを搭載しても良い感じの個体ではないでしょうか。

今までもエボニー・カラーのリイシューは製作されましたがマーフィー・ラボの同カラーの製作本数はまだ少ないですので、この個体を気になった方は新宿店でご覧頂くか、下の商品ページをチェックしてみて下さい。それでは今回はこの辺で。