皆様こんにちは。島村楽器別室 野原のギター部屋管理人の野原です。

あまりに時代を先取りしたデザインだったため短命に終わったオリジナルのフライングV。リリースされた1958年に81本、翌1959年に18本が生産され、市場から姿を消します。1967年、需要の高まりから再びフライングVが生産されますが、デザインやマテリアルが刷新されたものとなりました。

コリーナ材を使用したギブソン製の1958スタイルのフライングVは1981年以降に再び生産されることになりますが、本数が少ない上に気合の入った販売価格となるため手に入れるとなると少々ハードルが高くなります。

「もう少しお買い求め易い価格でコリーナVが欲しい」

そんな世界中のファンの要望に応えるべくリリースされたのが今回ご紹介するフライングVになります。

Epiphone Inspired By Gibson Custom Shop 1958 Korina Flying V

Epiphone Inspired By Gibson Custom Shop 1958 Korina Flying Vはギブソンの最高峰であるギブソン・カスタムショップとのコラボレーションにより製作されたモデルになります。

オリジナルの研究から得たデータを基に歴史的な名機を忠実に再現してきたギブソン・カスタムショップとコラボしただけあり、再現性の高い魅力的な製品に仕上がっているのではないかと思います。

1958スタイルのフライングVは過去にもエピフォンからリリースされていましたが、定価60,000円に収めるためかボディにアルダー材、ネックにマホガニー材を使用したものでした。

今回の製品ではエピフォン初となるコリーナ単板を使用しており、オリジナル同様木目がボディ外周に平行になるよう製作されています。レスポールなどはボディ・バックとネック・ヒール部に段差がありますが、1958(~1959+1962~1963)年のフライングVはボディがヒールの一部を形成している構造のため段差がありません。

写真をご覧になってお分かりの方もいらっしゃるかもしれませんが、トップコートにはやや艶の少ないエイジド・グロスを採用しています。トラスロッドカバーは3つのビスで取り付けるエピフォン共通のものです。ナッシュヴィル出張時に伺いましたが、かなりのコストがかかるためギブソンと同じベル型(2つのビスで取り付け)のカバーにすることは難しいようです。

“Epiphone”のロゴはオリジナルに準じたレイズドロゴを採用。エピフォンのレイズドロゴは2017年にリリースされたEpiphone Joe Bonamassa 1958 “Amos” Korina Flying-V Outfitで初めて採用されたと記憶しています。やはり1958スタイルのフライングVにはレイズドロゴが良く似合います。

ヘッドストックの裏にはEpiphone Inspired By Gibson Custom Shopのマークが入っています。入れられた場所は木の継ぎ目の部分(木の色が異なって見える部分)で、恐らく少しでも継ぎ目が気にならないよう配慮されているのではないかと思います。デザインもお洒落です。

横から見ると継いだ木が広い面積で接着されているのが分かります。ヘッドに角度があるネックを1ピースの木材で製作する場合、指板接着面からヘッド先端までを切り出せる厚みが必要となるため、コストがかさんでしまいます。これを回避するために採用されたのが写真のような工法になります。

チューニング・マシン(ペグ)はクルーソン・タイプ。背面には「EPIPHONE」「DELUXE」と刻印されています。ペグ・ボタンの色味も良い感じです。

オリジナル同様にボディサイドには滑り止めのニー・レスト・ラバーが付いています。1958スタイルのフライングVタイプは様々なメーカーから発売されてきましたが、ビルダー系のレプリカ以外でニー・レスト・ラバーまで取り付けているブランドは無かったと思います。機能以上に「ギブソン(エピフォン)らしさ」を感じさせる大切なパーツです。

コントロールは上からピックアップ・セレクター、Volume(ネック・ピックアップ)、Volume(ブリッジ・ピックアップ)、Tone(マスター)になっています。

ギブソン・カスタムショップとコラボしているだけあって、ボディ・シェイプ、各パーツの取り付け位置などバランスが綺麗です。ストラップピンだけフェンダーなどで良く見る形状の物を使用しているので、購入された方はギブソン・タイプに交換されてみてはいかがでしょうか。

ちなみに、ピックアップ・マウントリングはギブソン製の物が使用されています。気付かれた方、いらっしゃいますでしょうか?

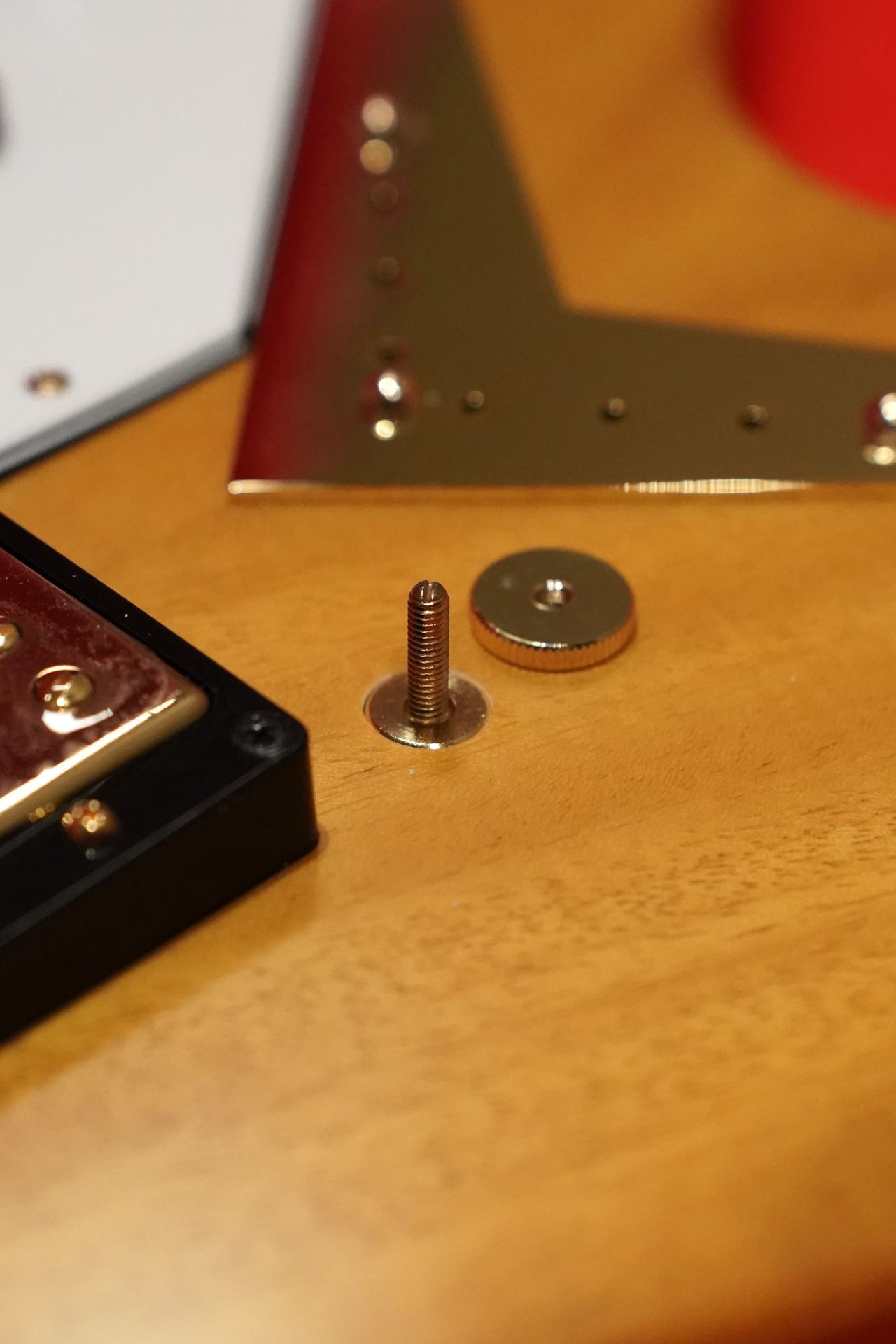

オリジナルはブリッジの支柱を直接木部にねじ込んで取り付けますが、こちらのモデルでは金属の受け(ボディに埋め込まれている)を使用しています。支柱の頭に切れ込みが入っているのもオリジナルには無い特徴です。

3本の釘でボディに固定された特徴的な「V」字のストリング・プレート。このモデルのためだけに設計されたもので一際大きな存在感を放っています。

弦は裏通しを採用しています。ストリング・フェルール(ブッシュ)はオリジナルとは形状が異なり、どちらかと言えば1981-1983年に製造されたGibson Flying V Heritage Korinaに似たものが使用されています。

ピックアップには 1996年に発表されたGibson Burstbucker 2(ネック側) とBurstbucker 3(ブリッジ側)を採用しています。

Burstbuckerは1950年代のハムバッカー・ピックアップを再現したピックアップで、かつてのヒストリック・コレクションにも搭載されていました。

1950年代はワインディングマシンの精度が現代ほど高くなかったため、出力やトーンに個体差が生じました。この個体差の特徴をタイプ別に再現したのがBurstbuckerで、それぞれの出力はType 1が控えめ、Type 2が標準的、Type 3が高めとなっています。

現在ほとんどのリイシューに採用されているCustombuckerと同じアンバランスコイル(それぞれのボビンの巻き数に差異がある)という構造を採用していますが、Custombuckerよりもその差は小さいです。マグネットはアルニコ2を採用しています。

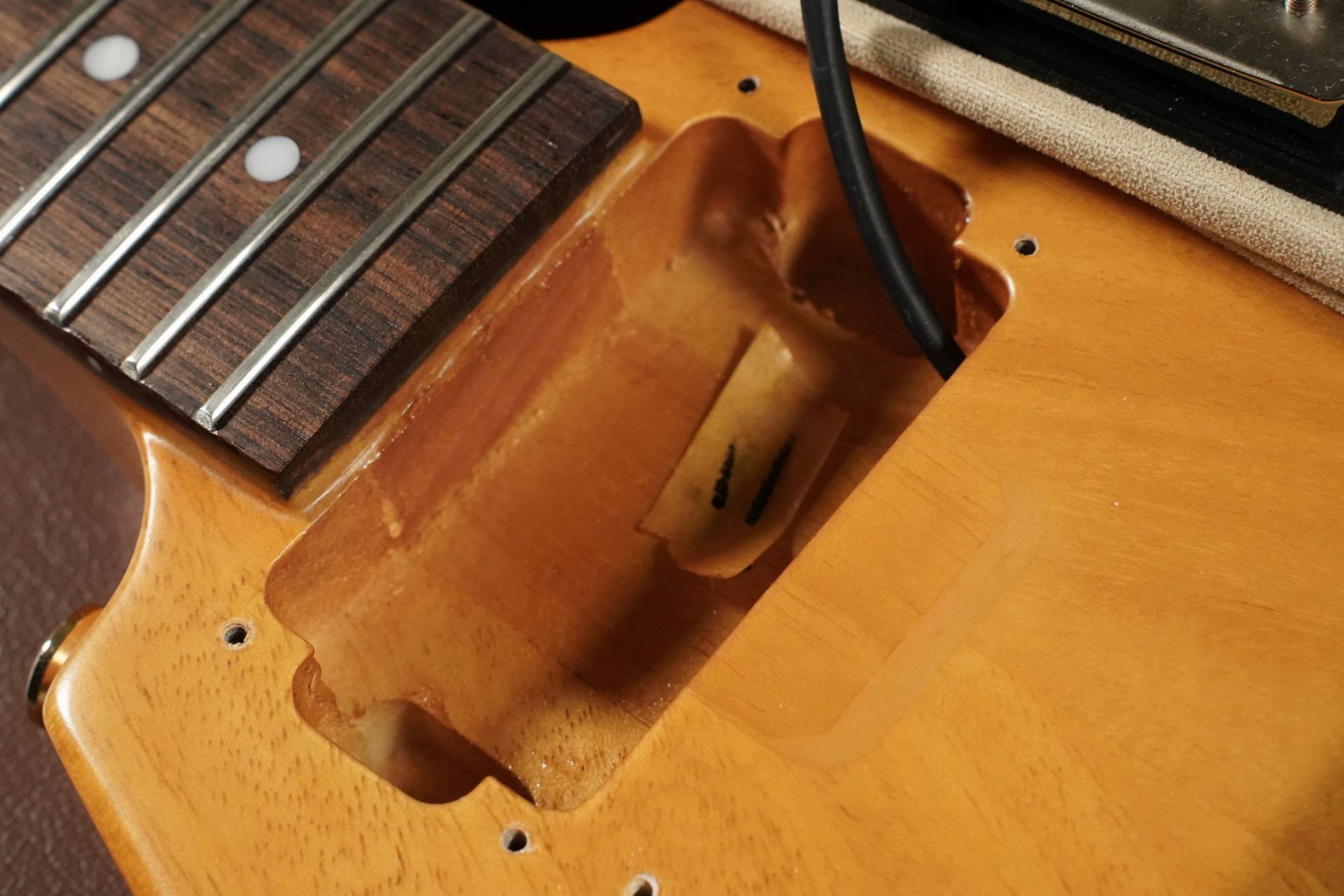

ギブソンは1968年までネック材の一部(テノン)がピックアップ・キャビティまで入り込むロングテノン(ディープジョイント)を採用していますが、1958~1959年のフライングVは更に長いテノンで接合されています。普段は目にしない部分ですが、ピックガードを外しますとしっかり再現していることが確認できます。

コントロール・キャビティの形状やサイズも1958年製のフライングVと同じに仕上げられています。キャビティ内の壁を見るとコリーナ単板であることが確認できます。

Vol, ToneポットはCTS、コンデンサーはマロリー、ピックアップ・セレクタースイッチとアウトプットジャックはスイッチクラフトを使用しています。

ピックガードも当時と同様に白/黒/白/黒の4プライを採用。正面からだと僅かしか見えませんが、一番下に黒の層があるだけで引き締まって見えます。4プライを使用しているのは一部ビルダー系レプリカを除いてはギブソン(エピフォン)だけではないでしょうか。

ハードケースも当時のケースを意識した台形型のものが付属します。少し偉そうな言い方になってしまいますが、近年のギブソン(エピフォン)はファンが何を望んでいて、どの部分にコストを掛けるべきなのかをとても良く理解している印象です。

今回はEpiphone Inspired By Gibson Custom Shop 1958 Korina Flying Vをご紹介致しましたが、いかがでしたでしょうか。

この記事を執筆するにあたって改めてGibson Custom Shop 1958 Korina Flying V Reissueと弾き比べてみましたが、この価格にしてとても良く出来た製品だと思いました。ギブソンよりも音の厚みがやや薄いと言いますか、腰高なサウンドに聞こえますが、立ち上がりの良さや明るく広がりのある響きなどコリーナらしさを味わえます。

ここからは個人的な趣味の話になりますが、もしこのギターを手に入れたらピックアップを良い感じのPAFレプリカにし、キャパシタを以前ご紹介したものに交換したいなと考えたりもしています。もっとシビアで解像度の高いギターにする狙いです。それを店に置いておけば急なセッションのお誘いにも対応できそうですし。

今回の記事に登場しましたEpiphone 1958 Korina Flying Vの詳細につきましては、下にご用意させて頂きました商品ページをご覧ください。それでは今回はこの辺で。皆様、良いお年をお迎えください。