皆さんこんにちは!

ギタセレ中の人です。

「エフェクター がわからない…」という入社したての時の私のような皆さんに送る【今さら聞けない】エフェクターシリーズ。

今回はアンプ系エフェクターの基礎知識をお送りいたします!

アンプ系ペダル

本特集のシリーズ中、冒頭に「歪み系エフェクター」や「ダイナミクス系エフェクター」と書いてきたのですが、「アンプ系エフェクター」という言葉に違和感があったので、今回は「アンプ系ペダル」としてみました。

ちょっとしたこだわりです。

プリアンプ

アンプとは

プリアンプを語る前に、「そもそもアンプとはなんじゃい」から解決せねばなりません。

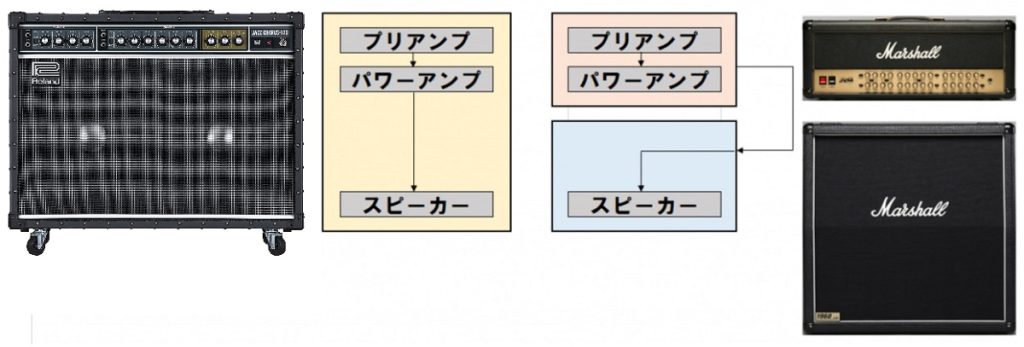

まずこの2つのギターアンプを見てもらいましょう。

アーティストのライブ映像などで、ステージに高々と積み上げられているこのアンプ。

ギタリストの憧れ、Marshallの通称「三段積み」です。

高さ180cmを優に超えてくるその存在感はハンパないのです、はい。

続いてこちら。

Marshallと並んでスタジオアンプの定番、Roland JC-120 Jazz Chorus Guitar Amplifier。

通称JC、もしくはジャズコ。

JCは高さ約60cm。

Marshallと比べると、大人と幼児くらいの差があります。

しかしどちらもギターアンプ。

どういうことでしょうか?

「アンプ」とは本来Amplifier(増幅器)の略です。

微弱な音声信号を増幅し、スピーカーで慣らすために適切な音量にまで大きくしてくれる機器の事です。

ギターから出力される音は、まずはプリアンプというセクションが受け取ります。

プリアンプは次に繋がるパワーアンプが増幅するために必要な出力まで音量を増幅させることと、音質を調整するのが仕事です。

皆さん、上記の場所で音質を調整しますよね?

この部分がプリアンプです。

パワーアンプの前段(プリ)に繋ぐものだから「プリアンプ」です。

プリアンプで増幅 & 調整された音はパワーアンプへと向かいます。

パワーアンプの役割は「スピーカーからしっかり鳴るレベルまで音を増幅する」こと。

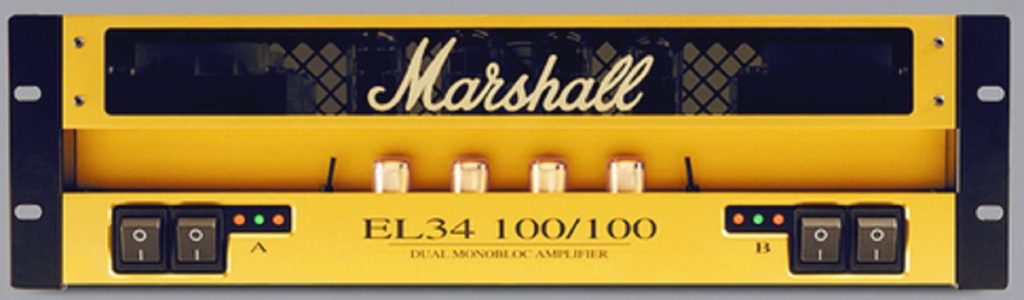

今は無きMarshallのパワーアンプ、EL34 100/100。

EL34 100/100自体にTREBLEやMIDDLE、BASSといったギターアンプらしいツマミは付いていません(付いているのはVOICE,PRESENCE,GAINが各々2つずつ。2ch構成ですからね)。

音の調整はプリアンプで済んでいるので、パワーアンプは最後の微調整ができればそれでOKなのです。

この微調整の匙加減が各ブランドのパワーアンプの個性を決める一因ではないでしょうか…。

あとは上げる!とにかく音量を上げる!!

それがパワーアンプの仕事です。

※パワーアンプで音量だけではなく音質も少なからず変わります。

ちなみにパワーアンプにギターを直接繋いでもパシャパシャな弱っちい音しか出ません。

これはギターから出力される音量が小さすぎてパワーアンプでも増幅できないからです。

上記、プリアンプ→パワーアンプの順に繋いで、さらにスピーカーを付けたものまとめて「ギターアンプ」と呼んでいるわけです。

ではMarshall三段積みとJCはなぜあんなにも見た目が違うのか…?

JCはプリアンプ~パワーアンプ~スピーカーまでを一つの筐体に収めています。

一方Marshallはプリ&パワーアンプを「アンプヘッド」内に収め、スピーカーは「キャビネット」として別にしているのです。

それによって100w以上の大出力で、数多くのスピーカーを使用しても、可搬性に問題が無くなるというワケです。

180cmを超える三段積みをそのまま運ぶのは超大変なので、3つに分けられるようになっているのです。

ギターアンプ後方に設置されているSEND/RETURNの端子がどういうものか、これで想像つく方もいらっしゃるのでは?

そうです。

プリアンプからSEND(送る)された信号がパワーアンプにRETURN(戻る)するのです。

プリアンプで作ったサウンドにディレイをかけたい際など、ここに挿し込むのです。

プリアンプ代表機種

なぜプリアンプのみが必要になるのか?

「ギターアンプに搭載されてるじゃん! 」とお思いでしょうが…。

自分好みの音をいつでも出したい!という方はもちろんギターアンプを持ち歩けば良いのです。

しかしデカいし重いし、なかなか難しいものです。

かと言ってスタジオやライブハウスにあるMarshallがいつも同じ機種とは限らないし、JCは場所によって音質差があるし…。

そんな方のためにあるのがプリアンプ。

前述の通りプリアンプは音質を調整するのが仕事。

手持ちのプリアンプからスタジオやライブハウスにあるギターアンプのRETURN端子に出力します。

そうするとギターアンプ内のプリアンプはキャンセルされ、ギターアンプはパワーアンプとスピーカーのみアクティブになります。

これで自分好みに近い音がいつでも出せます!

いつでもどこでも自分のサウンドを出したい方のために、ペダルやラックタイプのプリアンプが存在するのです。

※前述の通り、パワーアンプで音質は少なからず変わります。

これはスピーカーも同じで、音質は変わります。

Hughes & Kettner SPIRIT AmpMan SERIES

AmpMan CLASSIC

AmpMan MODERN

おそらく世界で一番売れたであろう(ギタセレ中の人調べ)プリアンプ、Hughes & Kettner 「TUBEFACTOR2」と「TUBEMAN2」。

その「TUBEMAN」の遺産を継承すべくこのコンパクトペダルアンプが「AmpMan」。

2ch構成。

「TUBEMAN」に搭載されていた真空管由来のリッチでナチュラルかつ立体的なサウンドを再現。

両者チャンネルBが異なり、CLASSICは‘80s ~‘90sのブリティッシュロックサウンドからブラウンサウンド、MODERNはクラシックメタルからモダンメタルまでカバーし、サギングノブでサチュレーションを調整すれば、攻撃的なゴリゴリのメタルサウンドも作り出せるハイゲインチャンネル。

やっぱりアナログの音の太さは偉大です!!!

MXR ROCKMAN® X100™ ANALOG TONE PROCESSOR MX100

80年代に一世を風靡したROCKMAN X100のサウンドをペダルタイプで再現したモデル。

この曲(名曲)や…

この曲(最高)や…

この曲(青春)の音まで…!!!

その時代の音を狙うならバッチリですね。

シミュレーター

「アンプシミュレーター」は現代技術を駆使して過去の名器を蘇らせたサウンドを生み出すものです。

シミュレーターの歴史

アンプシミュレーターの歴史は、Line6の歴史+αと言っても過言ではありません。

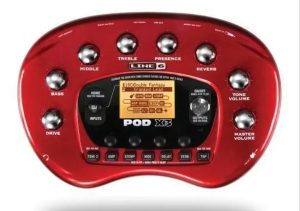

PODの二代目、POD2.0

1973年に創設されたシンセメーカー、「オーバーハイム・エレクトロニクス」から独立したミシェル・ドゥワディークと、ピアニストのマーカス・ライルによって設立された“Fast Forward Designs”。

設立当初の1985年から約10年にわたってプロオーディオ機器を製造していましたが、1996年にAxSys212というモデリングアンプを発売します。

その際に社名をLine6と改めました。

1998年には一世を風靡したPODが発売。

赤いソラマメの様な可愛い見た目からは想像もつかないような多機能、高品位なモデリングサウンドで、レコーディングだけでなく、ライブでもその姿をよく目にしました。

PODが発売された当初はそのサウンドの恩恵にあずかるギタリストが多数出てきましたが、人間の欲というのは恐ろしい物で(そのおかげで進化もあるんでしょうけど)、「ピッキングから発音までのタイムラグが気になる」「ピッキングの強弱に歪みが追従しない」などの不満を抱え始めました。

それに対してLine6は研究を重ね、POD XT(2002年)および初のフロアタイプ、POD XT LIVE(2004年)を発売。

さらにそれまでのギター用/ベース用を一つにしてPOD X3が2007年に発売されました。

ここからオーディオインターフェース機能やマイク入力も搭載され、より「レコーディング機器」としての機能を追加していきます。

2010年に発売になったPOD HDシリーズは、なんとフロアタイプのみ! という衝撃。

これまで親しんできたソラマメ型ではなくなって、少し残念な思いもしました…。

しかし、今までアンプタイプの「数」に重きを置いてきた内容から、「質」に重きを置いた設計に変更されたのです。

内蔵のメモリーをアンプタイプ数に回すのではなく、「いかに自然なサウンドにするか」に回したのです。

結果、ピッキングへの歪の追従や、タイムラグといったギタリストの不満を解消したモデルとなったのです。

…と寂しさを感じていたら発売されたPOD HD「ソラマメ型」!(2011年)

ここまでLine 6のPODについてざっと振り返ってみましたが、この間、BOSSやZOOM、VOXのマルチエフェクターにアンプシミュレーター機能が追加されたり、と新たなシミュレート技術がどんどん生まれていきました。

そして2010年以降はアンプシミュレーター戦国時代と言ってもいいかもしれません。

次世代の「アンプ」が次々と発売されているのです。

シミュレーター代表機種

と、なんだか「エフェクターの基礎知識」からどんどん離れて行ってしまっているようです…。

しかしPODにはエフェクターが多数入っていたり、逆にBOSSはマルチエフェクターなのにシミュレーターが入っていたりと、ここは引き離せないので多少の脱線はご容赦ください(BOSS、ZOOMはマルチエフェクターの回で詳しくご案内します)。

Fractal Audio Systems Axe-Fx III MARK II STANDARD / TURBO

STANDARD

TURBO

前述の通り、LINE6が覇権を取っていたシミュレータ界。

しかしLINE6から新製品の発表がPOD HD以降途絶えていたタイミング(DSP強化版のPOD HD500Xというモデルが2013年に登場いたしましたが)の2014年に大革命が起きます。

Factal Audio Systems Axe-Fx IIの登場です。

Factal Audio Systemsは2006年に設立されたアメリカのブランド。

2007年にAxe-Fx Ultraを発売し、その驚異的なモデリングサウンドの再現性から、世界的なアーティストから多くの支持を得ました。

しかし当時国内では知る人ぞ知る、というブランドでした。

Axe-Fx IIは国内のギタリストからも多くの支持を経ました。

増崎孝司氏(DIMENSION)やa2c氏(MintJam)の使用が決め手となったと思います。

そしてアマチュアのギタリストたちの中でも話題となり、大ヒット製品となりました。

いやぁ、当時のことを思い出すと、本当にアツかったです。

30万円を超える機材(純正MIDI Foot ControllerのMFC-101 MARK IIやケーブル、パワーアンプを含めると合計50万円越え!)をたくさんのお客様がお求めになり、在庫を確保するのに四苦八苦しました。

そしてゲットした皆様は使い方が難しく途方に暮れ、そのサポートをしていくうちに私が使用法をマスターしてしまう、という珍事も(笑)。

そんなこんなで、シミュレーター界(というかエレキギター界全体)に大革命が起きたことを店頭で肌で感じていました。

その後継機種がAxe-Fx III MARK II STANDARD / TURBO。

DSPパフォーマンスが大幅に向上し、カラーディスプレイとなり操作性がUPしました。

「II」から更に先の未来に進んでしまい、最早本物を超える(?)機材となっています。

Kemper Profiler HEAD

そんなAxe-Fx IIが革命を起こしている裏で…。

最大のライバルとして注目され始めたのがKemper。

Kemperはドイツのブランド。

AccessというブランドのVirusという名シンセサイザーを発明したクリストフ・ケンパーが2006年にギター製品の開発に着手。

2011年のNAMMショーでProfilerを発表しました。

ケンパーさんは「プロファイリング」技術を開発。

アンプの音をデジタルで再現する技術です。

異なる周波数のホワイトノイズをプロファイル(=分析)したいアンプの入力に送り込みアンプとキャビネットをテスト。

その後、キャビネットにマイクを取り付けてプロファイラーに接続し、Profilerにフィードバックして分析させると、なんとProfilerからプロファイルしたアンプの音が出ます。

そのクオリティの高さときたら…。

今は亡き名プロデューサー、佐久間正英氏がレコーディングスタジオでサウンドを比較し「本物と見分けがつかない」と評価したことも肯けます。

しかも世界中のユーザーによってアップロードされた膨大な数のリグが無料でダウンロードできるときたら…。

世界に一台しかないあのアンプの音を再現できます!

そりゃあ皆さん狂喜しますよね。

尚且つデジタルなので、真空管のように消耗・劣化することがないんですよね。

持ち運びもしやすく(5kgちょっと)、大変使いやすいのです。

ラインナップも豊富です。

- 画像に登場したベーシックモデル「HEAD」

- 「HEAD」のラックバージョン「RACK」

- 「HEAD」に600wのパワーアンプを内蔵した「POWERHEAD」

- 「POWERHEAD」のラックバージョン「POWERRACK」

- 「HEAD」のフロアタイプ「STAGE」

2011年に発表されて以降後継機種やモデルチェンジをしていないことから、完成度と先見性、機能性の高さが伺えます。

LINE6 HELIX Floor

Fractal、Kemperの他にも名をあげるブランドが増えてきて群雄割拠となったシミュレーター界。

古豪、LINE6はその喧騒の中静かに、独自に研究を進めていました。

せっかく作った新製品を「これではダメだ」と破棄して初めから作り直した、なんていう話も…。

そして満を持して2015年にPODではない新ラインナップ「Helix」を発表します。

後発ということもあり、他ブランドの製品が研究し尽くし、良い点ばかりを集めて作られたな…と感じました。

申し分なし。

シミュレーターといえばLINE6、面目躍如です。

何より操作性が鬼最高です。

大きなディスプレイ、操作しやすいジョイスティック。

EDITにもうPCを繋ぐことは不要になりました。

驚かされたのは静電容量式フットスイッチ。

触るだけで反応する!

スマホのディスプレイのようです。

バッファーアンプ

バッファーアンプとは

突然ですが、このボリュームペダル、ギターの直後につなぎますか?

それともエフェクターの後? アンプのセンド/リターン?

どこにつなぐかのヒントは、このボリュームペダルの型名に隠されています。

これはBOSSのFV-500L。

こちらはFV-500H。

この見た目はほとんど変わらない二機種の違いは端子の数だけではありません。

「L」はローインピーダンスのL。

「H」はハイインピーダンスのHです。

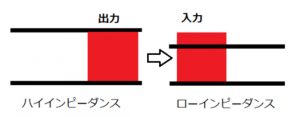

インピーダンスとは交流電気抵抗性。

ギターから出力される電気信号はハイインピーダンス。

すなわち抵抗値が大きいんです。

もしそんなハイインピーダンスの信号を、ローインピーダンスの機器につなぐと…

こうなります。

ギターを直接PCのラインインなどにつなぐとこの現象が起きます。

音がみすぼらしくなります。

ではどういった状態が望ましいか?

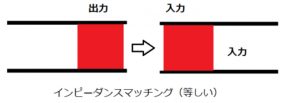

これです。

これこそが電気信号を受け渡しする時の定石と言いますか、ルールと言いますか。

なので、ギターの次にボリュームペダルを設置したい時は、FV-500H(ハイインピーダンス用)を使用します。

というわけで、上記画像が正解です。

ここで画像内のXotic BB PREAMP V1.5に注目してください。

BB PREAMP V1.5は「トゥルーバイパス」です。

トゥルーバイパスと聞くと、エフェクターOFFの時に回路を通らないから音の劣化が無くて云々…。

なんだかそれだけで良いエフェクターの代名詞のような都市伝説がまことしやかに流れています。

トゥルーバイパス機能搭載のエフェクターとは、いわばFV-500Lと同じなのです。

ようはローインピーダンスを受ける用に出来ています。

ここまででなんとなくお分かりいただけたでしょうか?

FV-500H(ハイインピーダンス用は)、インピーダンスをハイ→ローへと下げる効果を持つ「バッファー」(バッファーアンプ)を搭載しているという事なのです。

という事は、FV-500L(ローインピーダンス用)はギターから直接信号を受けてはいけないので、バッファー搭載エフェクターの後か、アンプのSEND/RETURNにつなぐのが正解(ギターアンプにはバッファーが搭載されています)。

ちなみに、インピーダンスは低い方がノイズに強いという特性があります。

ここで!

「ワシはボリュームペダルなんぞ使わずにBB PREAMP V1.5直でやりたいんじゃ!」なんて人がいたら、まあ大変。

ギターのハイインピーダンス信号を、トゥルーバイパスのBB PREAMP V1.5で受けるんです。

せっかくリッチなオーバードライブサウンドを生み出してくれるペダルが台無しに…。

そんな時に便利なのが、「バッファーアンプ」単体とういう訳なのです。

※FV-500Hもバッファー的に使えるのでボードに組み込んでいる方も多数いらっしゃいますけどね。

※インピーダンスについてはギタセレの姉妹サイト「Digiland」が詳しいです。

バッファーアンプ代表機種

MXR MICRO AMP M133

クリーン・ブースターの定番機種として長きにわたり支持を得ているMICRO AMP。

バッファーとしても優秀なのです。

シングルコイルピックアップを搭載したギターのバッファーアンプとして使用するのが中の人の好みです。

Suhr Buffer

suhrのバッファーはその名も「Buffer」。

suhrらしいキチッと洗練されたサウンドになります。

ハムバッキングピックアップが搭載されているギターを接続するとパキッと仕上がります。

そして注目は、グラウンドループによるノイズを解消できるアイソレーションアウト。

ベース用プリアンプではよく見かけますがエレキギター用では珍しいかもしれません。

BOSS TU-3W Chromatic Tuner

BOSSのエフェクターはほぼ全ての機種にバッファーが搭載されています。

トゥルーバイパス仕様のエフェクターがもてはやされている中、頑なにバッファードバイパスを貫いているBOSSには「BOSSのバッファーは最高だから絶対外さないぜ」という信念を感じます。

そんなBOSSのエフェクターの中で唯一バッファーとトゥルーバイパスの切り替え機能を搭載し、セッティングによって使い分けて色付けのないサウンドを生み出すことができるのがこの「TU-3W」。

中の人も持っていますが、そもそもチューナーとして有能ですし、バイパスの切り替えは重宝します。

結局バッファーを選択していることが多く、改めてBOSSの凄さを実感していたり…。

「トゥルーバイパスとバッファードバイパスってどう音が違うの?」という方はこのチューナーのスイッチを切り替えて比較していただくとご納得いただけると思います。

アンプ系ペダルまとめ

まあ「アンプ系」なんて言いつつも、「もうそれアンプじゃん!」なんてものもあったり。

そもそもペダルではなくてラックタイプだったり、ヘッドだったり…。

「今さら聞けない」シリーズで一番節操が無い項目かもしれません。

とはいえバッファーを除けばアンプ系ペダルの目指しているところは「スタジオやライブハウス、自宅でアンプが変わってもいつも同じ音で演奏したい」ことだと思います。

そう考えるとアンプ系ペダルはどうしてもアンプ化してしまいますよ。

このアンプ系でバッファーアンプを特集した事によって、バッファーの重要性が少しでも世に広まったらいいな。