皆さんこんにちは!

ギタセレ中の人です。

「エフェクター がわからない…」という入社したての時の私のような皆さんに送る【今さら聞けない】エフェクターシリーズ。

今回はダイナミクス系エフェクターの基礎知識をお送りいたします!

ダイナミクス系エフェクター

「ダイナミクス」(Dynamics)という言葉をgoo辞書で調べると…

- 力学。動力学。

- 挙動。

- 音楽における、音の強弱の表現。

…と説明されています。

さらにWeblio英和辞典で調べると…

- 力学

- 動力学

- (物理的・精神的な)原動力

- 活動力

- エネルギー

- 迫力

- 変遷(過程)

…と出てきます。

要は力学的に加工を加えるのがダイナミクス系エフェクターの効果です。

この場合の力学とは音の大小のことを言います。

ダイナミクス系エフェクターは大きく3つに分けられます。

- コンプレッサー

- リミッター

- エキサイター/エンハンサー

細かくご説明いたしましましょう。

コンプレッサー

コンプレッサーとは①

ダイナミクス系エフェクターの筆頭と言えるのがコンプレッサーでしょう。

コンプレッサーを初めて使う方は「これ、何か効果があるの?」「どんな変化が起こったの?」と思われるかもしれません(もちろんガッツリかけると分かりやすいのですが…)。

まずはコンプレッサーの効果について説明しましょう。

ちなみに、コンプレッサーは一般に「コンプ」と略します。

ここでもコンプと呼んだりしますので、お見知りおきを。

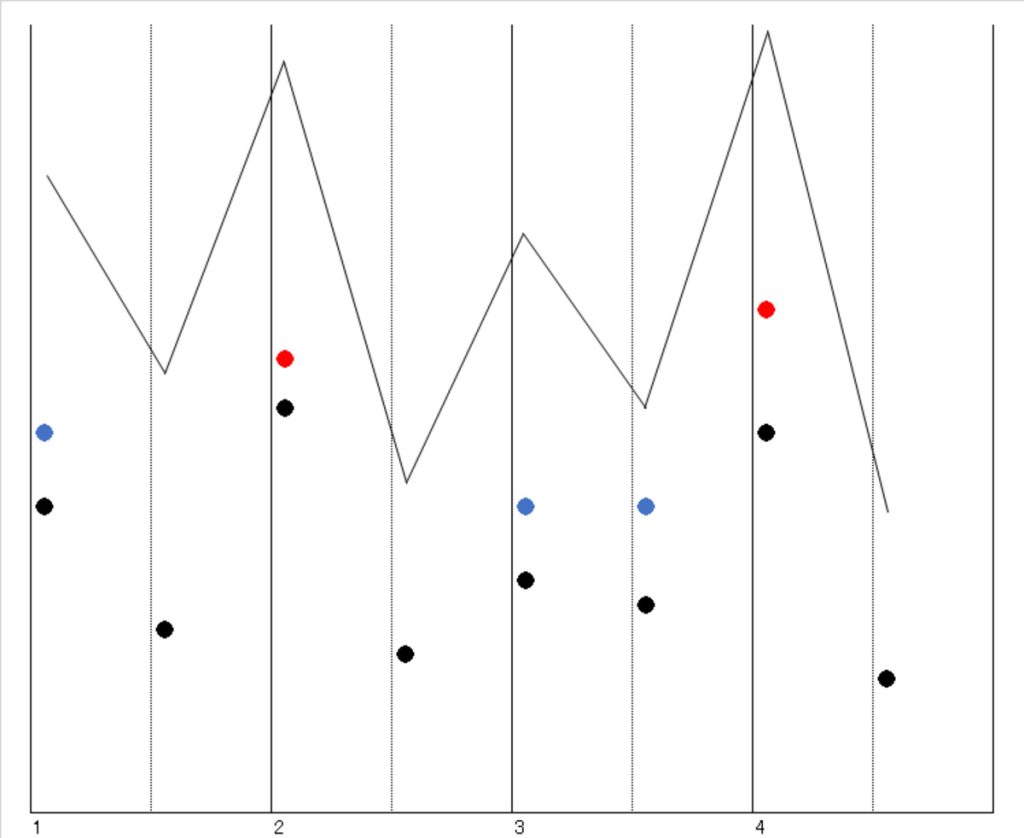

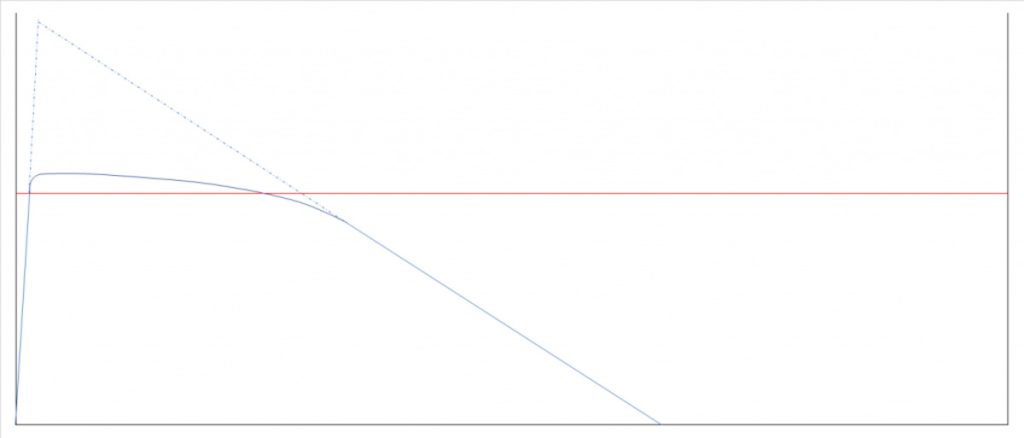

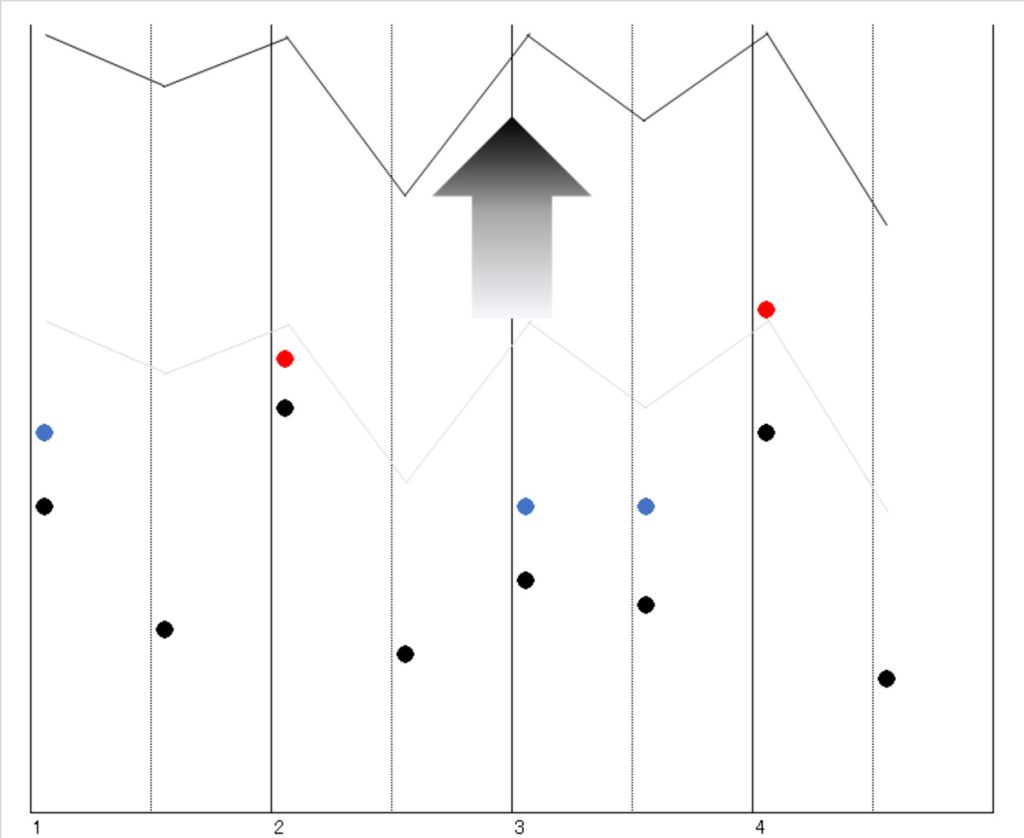

下の図を見て下さい。

ドラムのエイトビートを図で表してみました。

黒がハイハット(チ・チ…と鳴っている音)、青がバスドラム(ドン、ドス、と鳴っている音)、赤がスネア(タン、カン、と鳴っている音)です。

それぞれ音を出せば音量が上がります。

上の折れ線グラフは音量変化を視覚的に表しています。

1拍目はハイハットとバスドラムが鳴っているのである程度音量がありますが、その裏はハイハットだけなので音量が下がります。

2拍目はスネアが入るので音量もかなり大きくなります。

ただし、2拍目と4拍目は同じスネア&ハイハットの組み合わせなのに、音量が違います。

人間ですからね。それをコンプで慣らしてあげると…

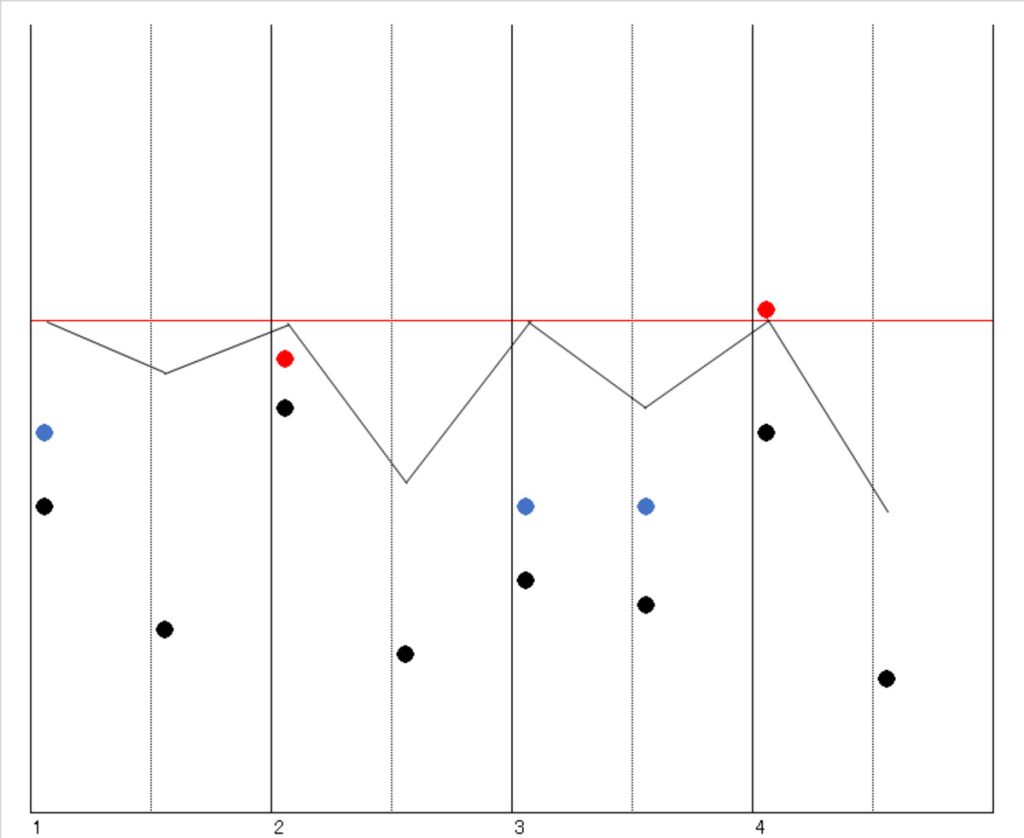

こうなります。

赤い線は“Threshold”(スレッショルド)と呼ばれている物で、コンプのかかり始める値を示します。

これ以上に音量が上がったら、抑えてくれる、という境界線です。

こうする事でそれぞれの拍に、音量差が少なくなります。

音量バランスが整い、聴きやすいドラムフレーズになります。

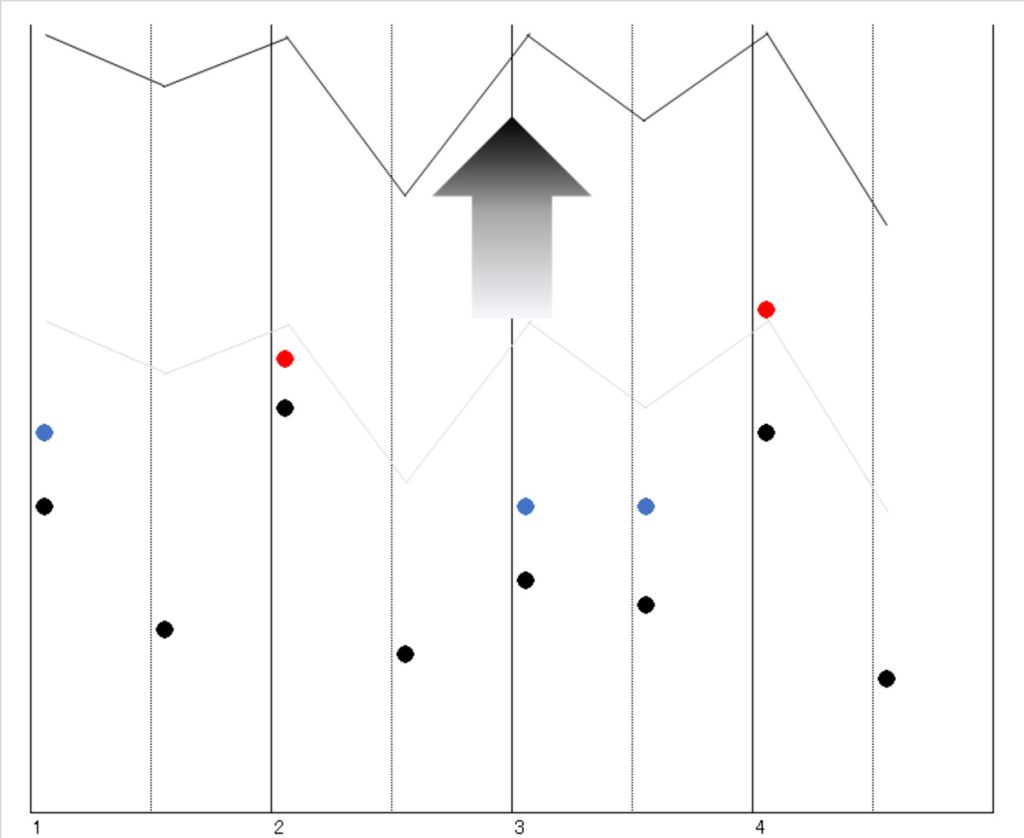

さらに…

音量をおさえて一定にしたので、全体を持ち上げる事が出来ます。

コンプの機種によっては、最後に「ボリューム」がついています。

これはこの最後の音量UPで使用するものです。

ドラムフレーズでもそうですが、音圧感を上げてくれる役割を担います。

ギターでもカッティングなどで音の粒を揃えるのに重宝します。

コンプレッサーとは②

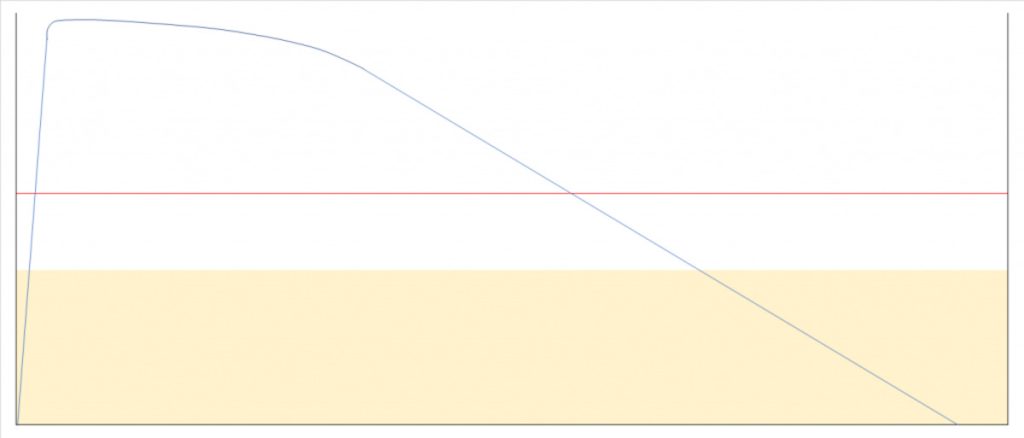

①を踏まえ、ギターのサウンド、ここでは単音でポーンと鳴らしたときの音量推移を例にしてみていきます。

音量変化はこんな感じ。

一気に音量が上がって、ゆっくり小さくなって消えていきます(減衰)。

ここで、スレッショルドを赤線のところに設定すると、このようなカーブを描きます。

音がスレッショルドを越えてからどれくらいでコンプがかかるかを設定できる機種もあります。

“ATTACK”(アタック)を長めにすれば、スレッショルドを過ぎてもすぐにはコンプがかかりません。

そして、音量が下がった分、全体を持ち上げてみます。

黄色い部分が持ち上がった部分。

…おや? 音が消えるタイミングが遅くなっていますね。

これまで聞こえていなかった所まで聞こえてきたという事です。

つまり、サスティンが伸びたという訳です。

ギターでは、サスティンを伸ばすためにコンプをかける事も多々あります。

コンプの使い方としてはこれも王道です。

ちなみに、スレッショルドを超えた値をどれくらい潰す(落とす、圧縮する)かを決めるのが”Ratio”(レシオ)です。

4:1など、比率で表します。

上の図では設定したスレッショルドの値(最大音量の約半分くらい)近くまで圧縮しているので、約半分、2:1のレシオ値だと言えます。

コンプレッサーの歴史

コンプレッサーの始まりは、ラジオのAM放送に歴史の中で見られます。

1920年代頃でしょうか。

当時のラジオはデータ量がかなり制限されていたため、情報量を抑える必要がありました。

※ここでいう情報量とは、音量の大小であるダイナミクスの事を指します。

当時の記録媒体も、アナログレコードでしたから、ここでも情報量の抑制は必要だったわけで、登場したのがコンプレッサーです。

音量を均一にして情報量を抑え、レコードへの記録やラジオ放送へ乗せる等行われていたのです。

その後1970年代になってやっと登場したのが、ギター用のコンプレッサーです。

初めて市場に登場したのはMXR DYNA COMP® COMPRESSOR M102かRoland AS-1か、といったところでしょうか。

1975年に登場したRoland JC-120(ジャズコーラス)によって、真空管のヘタれや管理の難しさ、破損しやすさから解放されたギタリストは、同時に真空管独特の自然なコンプレッションを失いました。

彼らに必要とされて生み出されたのが、ギター用コンプなのです。

時を同じくして時代のメインストリームに乗りつつあったフュージョンやダンスミュージックでは、ギタリストが16分カッティングを多用したことで、コンプの隆盛にもつながりました。

コンプレッサーの代表機種

MXR DYNA COMP® COMPRESSOR M102

ギター用エフェクターの元祖とも言えるMXR DYNA COMP®。

70年代から愛され続ける理由は操作性の簡単さにもあるでしょう。

スイッチ一個とツマミ二個というシンプルさが生み出すのは、しっかりしたサスティンとパーカッシブなコンプサウンド。

DYNA COMP®を使用したアーティストといえばイングウェイ・マルムスティーン。

あの伸びやかなサスティンや、音の分離にはこのDYNA COMP®が影響していると言われています。

BOSS CP-1X Compressor

Rolandの最先端・多次元的信号処理技術“MDP”(Multi-Dimensional Processing)を採用してスタジオ品質のマルチバンドコンプレッサーをコンパクトペダル・サイズに納めたペダル。

コンプ特有の「サー」というノイズを、デジタル技術によって取り除いている事も特筆すべき点です。

これらの技術によって、楽器本来のサウンドや演奏者のニュアンスを保持したまま、必要な部分のみを圧縮できるコンプです。

Xotic SP COMPRESSOR

MXR DYNA COMP®と並んで賞賛されるエフェクターのROSSのCompressorがあります。

2023年に本家が復刻しましたね。

Xotic SP COMPRESSORはROSS Compressorをベースにより現代的なサウンドと機能を凝縮したモデルです。

内蔵のDIPスイッチを駆使して幅広いサウンドを生み出すことができます。

コンプレッサーはその特性上、かけた時にホワイトノイズ(シャーと鳴るノイズ)が発生しがちなのですが、SPはこのノイズが非常に少ないです。

あのマイケル・ジャクソンの”Beat It”でリズムギターを弾いている神ギタリスト、ポール・ジャクソン・Jrが絶賛しています。

EBS EBS MultiComp BlueLabel

ベース用コンプの大定番!

これを差し置いてコンプは語れないというレベルのモデルです。

以前は単に「Multi Comp」だったものが、Studio Editionを経てBlueLabelに進化しています。

BlueLabelになりSens.(Threshold)コントロールが付きました。

これで音をより作り込みやすくなりました。

ギタセレ中の人が特にオススメしたいのは18Vでの使用。

もちろん9Vでの使用も可能なのですが、18Vで使用している時の音のヌケ感は体験すると元には戻れません!

リミッター

リミッターとは

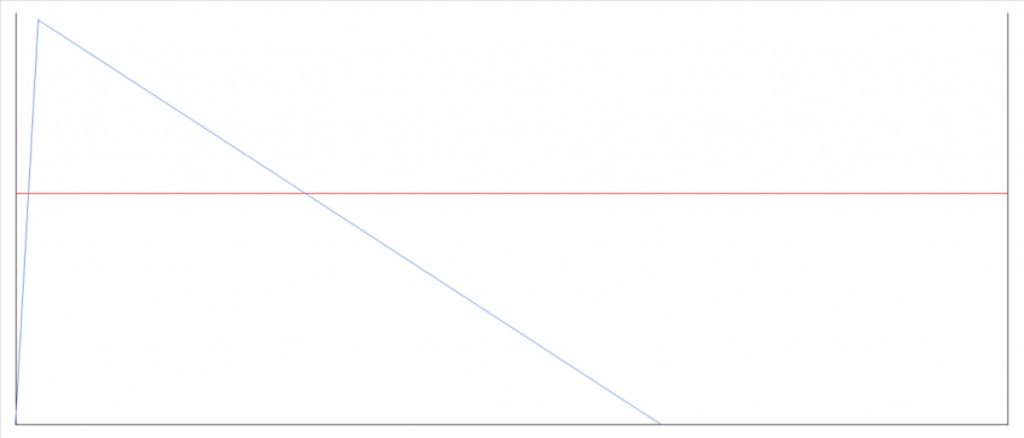

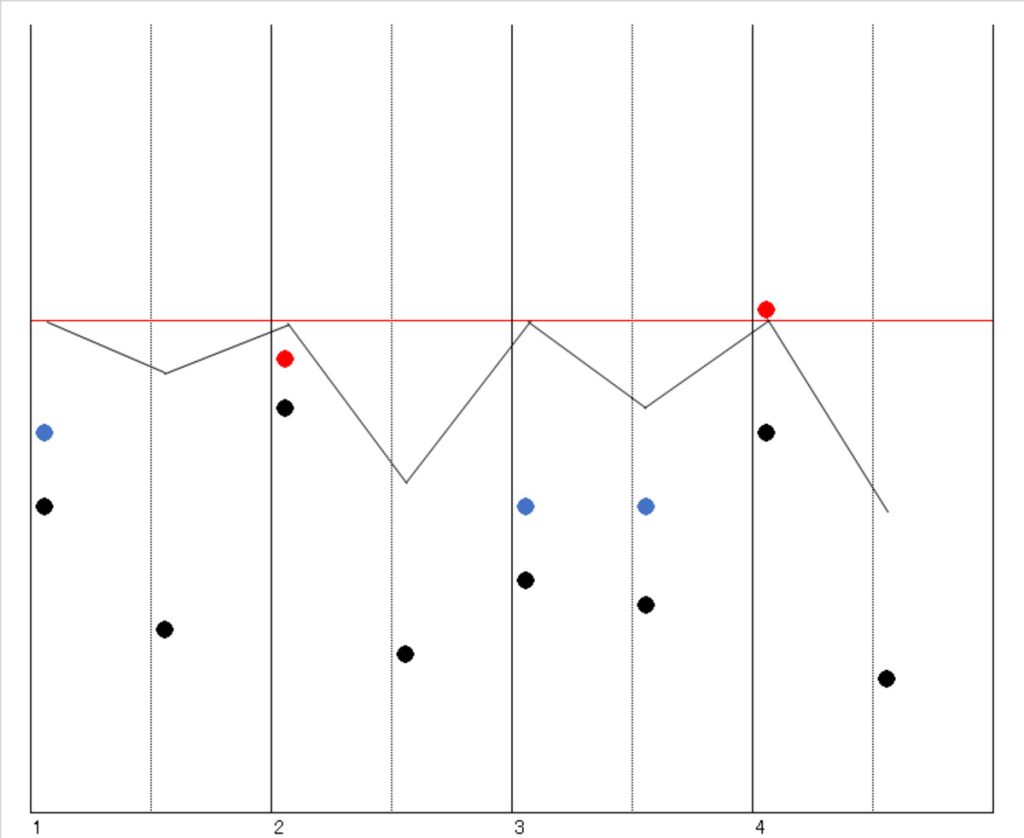

コンプの項で説明したこの図。

分かりやすくレシオを∞:1で記載したのですが、実はここまで極端だとリミッターの図になるのです。

コンプはスレッショルド値を越えた音に対して、上から叩いて落とすイメージ。

レシオ次第ですが、まずは一度スレッショルド値を超えるものと言えます。

リミッターはスレッショルド値をそもそも越えないというもの。

※リミッターではスレッショルド値を「Cell(セル・天井)」とも呼びます。

最大音量値になるからですね。

ギターではあまり使われる事のないリミッターですが、ベースでは定番であり、マスタリングでは必須となるのがリミッターです。

リミッターの定番機種

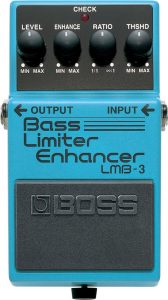

BOSS LMB-3 Bass Limiter Enhancer

BOSSのベース用ダイナミクス系エフェクターは2016年にBC-1X Bass Compが登場するまではこちらのLMB-3が定番でした。

※ちなみにBC-1Xも名機です。

LMB-3はスレッショルド値が設定できるツマミに加え、レシオ・ツマミを搭載した、ベース専用機。

これによりリミッターとして格段に操作しやすく、サウンドを「らしく」なるように作り込むことが出来ます。

さらにエンハンサー機能(後述)も搭載し、音抜けも追加できるようになっています。

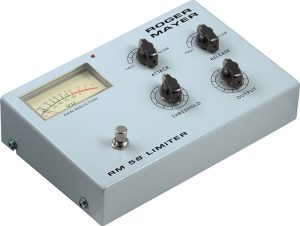

ROGER MAYER RM 58 LIMITER

中の人がこれまで試してきたペダル型エフェクターで最も衝撃的だったものの一つ。

ポストプロダクション(レコーディング後の編集作業)でリミッターをかけるのは必須と言っても良いと思います(もちろんエフェクター を使用しながらレコーディングする「かけ録り」という方法もありますが)。

ポスプロで使用されるエフェクターはラックタイプのものが多いです。

近年ではプラグインとしてDAW上で使用される場面も多くなっています。

要はパソコンのソフトの中でバーチャルにエフェクターを呼び出して使用する、ということです。

そんなスタジオ用リミッターをペダルタイプに凝縮したのがROGER MAYER RM 58 LIMITER。

バーチャルではなく本物のアナログリミッターがペダル化されています。

突き抜けるようなサウンドにも関わらずしっかりリミッティングされます。

ベース以外にもちろんギターにかけても素晴らしい働きをしてくれます。

特にエレアコは二重丸を超えて三重丸です!

マキシマイザー

マキシマイザーとは

マキシマイザーというのは、コンプ/リミッターとほぼ同じもの。

役割が違うと考えてください。

コンプの項で出てきたこの図。

これこそがマキシマイザーが行う事です。

要は、「音量を持ち上げて音圧を出す」役割を担うという事です。

コンプと決定的に違うのは、役割だけという事になります。

レコーディングではマキシマイザーが定番エフェクトとして使用されていますが、ギター/ベースではほとんどその名のエフェクターは存在しません。

モノラルのシンプルなサウンドであれば、コンプ/リミッターで出来てしまうからでしょうね。

リミッターの定番機種

※マキシマイザーはそれ自体がレアです。

島村楽器で取り扱いのあるマキシマイザーは見つけられませんでした…。

エキサイター/エンハンサー

エキサイター/エンハンサーとは

音量を持ち上げるマキシマイザーに対して、エキサイター、エンハンサーは「埋もれてしまったサウンドを前に出す」という効果があります。

その原理は、サウンドの原音成分から抜け落ちてしまった、もしくは削れてしまった倍音成分を作り出して持ち上げる、というもの。

根本的には歪ませる回路を活用したものです。

バンド内でギターやベースのサウンドを前に出して目立たせたい場合や、ベースのスラップを、より煌びやかに響かせるといった活用法があります。

エキサイター/エンハンサー代表機種

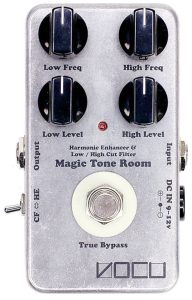

VOCU Magic Tone Room

ツマミを見ればわかる通り、高音域と低音域両方の倍音成分を別々に付加する事が可能。

さらに左側のCF(カットフィルター)⇔HE(ハーモニックエンハンサー)を切り替えることで、フィルターとしても機能します(CFにした場合は4つのツマミはフィルターのコントロールとなります)。

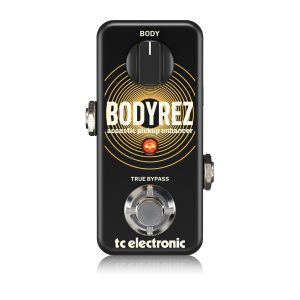

TC Electronic BODYREZ ACOUSTIC PICKUP ENHANCER

エレアコ用にチューンナップされたこちら。

平坦なサウンドになりがちなエレアコの音が生き生きとして艶のあるふくよかになります。

しかもワンノブで使いやすいです。

BOSS LMB-3 Bass Limiter Enhancer

リミッターの項でも登場したLMB-3が再登場。

LMB-3、中の人的にはもっと評価が上がっていいエフェクター だと思います。

このエフェクターをかけた時のスラップは本当に気持ちがいいです。

うどんを打っている時のような…。

ダイナミクス系エフェクターの必要性

どちらかというと、ダイナミクス系のエフェクターは楽曲のミックス時に必須のエフェクター。

昔からハードは充実していますしプラグインでもたくさん種類が出ています。

ではギター/ベース用エフェクターとして需要はないのか?と言うとそんなことはありません。

特にギターではカッティング時の音の粒を揃えるためのコンプ、ディストーションサウンドでのサスティンUPや粒を揃えるためのコンプなど、コンプは必要不可欠。

ベースであれば、フレーズ全般で音の粒を揃えるためのコンプ、スラップ時のリミッターなど、無ければいけないエフェクターとなっています。

ではそれ以外のダイナミクス系は?

残念ながらメインストリームとは言えません…。

やはりミックス段階で必要になってくるエフェクターというのが一般的な認識です。

しかし効果がある事は事実なので、お店でエンハンサーなどを見つけたら、積極的に試してみて下さい。

新たな境地が開けるかもしれませんよ!!